Para el sociólogo brasileño Octavio Ianni, el neoliberalismo comprende la liberalización creciente y generalizada de las actividades económicas –abarcando la producción, distribución, cambio y consumo– que son desreguladas por el Estado, y se privatizan las empresas productoras estatales, las organizaciones e instituciones gubernamentales relativas a la vivienda, transporte, salud y aportes jubilatorios. “El poder estatal es liberado de cualquier emprendimiento económico o social que pueda interesar al capital nacional o transnacional”, añade.

Ianni considera a la globalización como un proceso múltiple propio del capitalismo, donde se repiten algunos procesos ya conocidos como el énfasis en el mercado, pero se le agregan nuevos actores, en especial las empresas transnacionales. Esto genera que el capitalismo avance de nueva manera sobre el propio proceso civilizatorio. A su juicio, son las culturas las que cambian bajo los embates del globalismo.

El neoliberalismo y el globalismo se conjugan, donde siempre privilegia la propiedad privada, la gran corporación, el mercado libre de restricciones políticas, sociales o culturales, la tecnificación creciente y generalizada de los procesos de trabajo y producción, la productividad y la lucratividad.

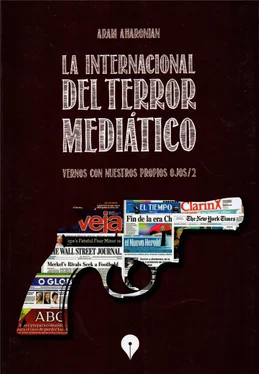

Es necesario hacer una distinción sobre el neoliberalismo contemporáneo. Mientras no para de exhibir rotundos fracasos en los países en los que continúa vigente o en los que sus fracasos quedaron en evidencia tras crisis sucesivas, el neoliberalismo permanece actuante, vigoroso, agresivo, en el plano ideológico y cultural, gracias a sus poderosas máquinas mediáticas, que se benefician del proceso de digitalización y de tecnologización que aumentan su potencia de penetración en nuestras sociedades, porque hay una expansión exponencial de los productos y servicios de entretenimiento culturales y de información con las nuevas plataformas o multiplataformas integradas, una explosión de nuevos productos, servicios y canales digitales.

Para el brasileño Denis de Moraes, esta formidable expansión digital está permitiendo una ampliación de la plusvalía de los grandes grupos monopólicos mediáticos, en la medida en que los mismos productos están siendo producidos y distribuidos en varios canales y medios en todos los continentes con un costo bajo.

Por otra parte, la variedad de contenidos –matizados por visiones de mundo, por concepciones, por puntos de vista y medidas de valor muy semejantes que consagran la economía de mercado, la rentabilidad, el lucro y los mantras de la era digital de manera obsesiva y neurótica– se multiplica exponencialmente en estas multiplataformas digitales.

Las orientaciones, las interpretaciones que presiden la elaboración y la divulgación de esos contenidos, cuentan con una insistencia desmesurada de valores como individualismo, competencia, éxito..., todo parece estar vinculado a la necesidad de triunfo, de victoria y a una disputa por ganar posiciones en la sociedad, que son difundidas por las máquinas mediáticas globales.

Después de una década de emergencia de gobiernos nuevos en América Latina, la polarización del campo político regional sigue siendo la que opone fuerzas neoliberales a fuerzas antineoliberales. La nueva forma que asumió la derecha, proponiéndose encarnar “lo nuevo”, ha envejecido prematuramente, pero insiste en sobrevivir, aun con menos apoyo.

Mientras que los gobiernos posneoliberales encuentran dificultades para afirmarse en medio de un mundo donde todavía es hegemónico el neoliberalismo, más aun con la prolongada y profunda crisis de los países rectores de ese modelo, Estados Unidos y Europa occidental.

Pero claramente los gobiernos progresistas latinoamericanos representan lo nuevo, por el empuje de su crecimiento económico y, sobretodo, por su capacidad de para combatir la desigualdad, la pobreza y la miseria que siempre han aquejado a América Latina. Y tampoco podemos olvidar que estos cambios son el resultado directo de movilizaciones populares en contra de la degradación de la vida humana durante las décadas de la hegemonía de políticas neoliberales.

Los medios justifican los fines

El tema de los medios de comunicación social tiene relación directa con el futuro de nuestras democracias, porque la dictadura mediática pretende suplantar a las dictaduras militares de cuatro décadas atrás. Son los grandes grupos económicos, los latifundios mediáticos, que usan a los medios y deciden quién tiene o no la palabra, quién es el protagonista y quién el antagonista, qué omitir u ocultar. Y plantean una realidad virtual, invisibilizando la realidad adversa a sus intereses.

La pantalla de televisión relata versiones erróneas, manipuladas, incompletas, incompetentes, que se imponen sin la posibilidad de ser contrastadas con la realidad o con documentación original. Millares de personas aprenden y repiten historias irreales, construcciones ficticias de un pensamiento e imagen únicos, divulgados por los medios comerciales de comunicación, a lo largo y ancho del mundo.

Las voces alternativas no tienen la capacidad de ofrecer la misma accesibilidad que los medios masivos, a menos que se conviertan también en medios masivos, alternativos al pensamiento hegemónico.

Los medios deciden quién tiene voz y quiénes quedan afónicos e invisibles en la construcción de ese mundo virtual. Los grandes conglomerados empresariales operan sobre la mentalidad y la sensibilidad de las sociedades que gobiernan y generan una nueva fuente de historia, falsificada, fragmentada, artificial, superficial, descontextualizada.

La gente común conoce la historia (virtual) a través de los medios. Y solo cuando su propia realidad contrasta con esta historia virtual y la hace estallar en pequeños trozos, logra darse cuenta de esa dualidad, de ese divorcio entre medios y realidad, entre realidad virtual y real. Cada vez más historias virtuales ocupan el lugar del mundo virtual en nuestro imaginario, que nos alejan de la historia y de los problemas reales del mundo real de las distintas y diversas civilizaciones.

La manipulación de los modos en que piensa la gente es ya una práctica de enorme difusión, que se emplea en diferentes medidas y con diferentes sentidos. Más allá de la censura como tal, se emplean otros mecanismos que definen qué destacar, qué omitir, qué cambiar; en definitiva qué manipular de manera sutil, sistemática, porque esa es la forma de dominar la imagen que dan a conocer a la sociedad y a las sociedades, para operar no solo sobre la mentalidad sino también sobre la sensibilidad de las personas.

Para cualquier análisis que queramos hacer, debemos tener en cuenta la revolución digital de las últimas tres décadas, que provocó la mezcla del texto, el sonido y la imagen. Esta “magia” comenzó alrededor de 1985 con la popularización del fax, que nos sorprendía transmitiendo por teléfono un texto escrito. Y cuando aún no habíamos entendido cómo sucedía esto, comenzó una revolución digital con tecnología que ni siquiera la soñaban los autores de ciencia ficción.

Para aquellos añejos comunicadores, quedaban definitivamente sepultadas las ramas, cajas tipográficas y las linotipos de los diarios, las underwood, remington y letteras que nos acompañaron durante tantos años en las redacciones, las teletipos y télex que nos permitían informar a todo el mundo, los rollos y el revelado de fotos, las grabadoras de sonido a cinta… que hoy, apenas 25 o 30 años después, son piezas de museo.

Desde entonces, las fronteras entre el mundo de la comunicación, el de la cultura de masas y el de la publicidad son cada vez más tenues, y las grandes empresas, a través de las megafusiones, se han adelantado a gestionar el contenido de las distintas esferas.

Читать дальше