Un autor que nos ayuda a explicar la relación entre la disciplina, el reconocimiento y la concepción del Estado moderno es Axel Honneth en La lucha por el reconocimiento.

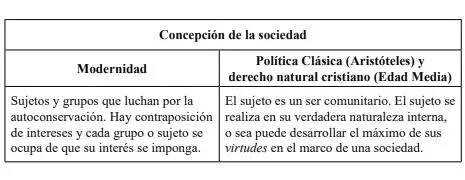

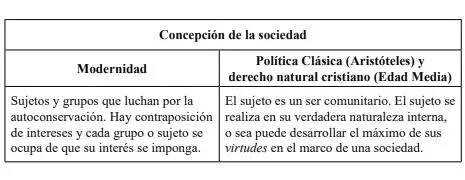

En esta obra el autor parte de revisar cómo se concibe en la modernidad la vida social. Afirma que hay un quiebre entre la concepción de la vida social en la modernidad y la concepción Aristotélica y de la Edad Media que sintetizamos de la siguiente manera:

Para Honneth (1997) esta concepción de la Modernidad se configura o consolida a partir de los escritos políticos de Maquiavelo (1469-1527) y Thomas Hobbes (1588-1679).

De Maquiavelo destaca la concepción del hombre como “un ente egocéntrico, solo ocupado en su propio interés”. Estos hombres “recíprocamente conscientes del egoísmo de sus intereses, se enfrentan unos a otros en una actitud ininterrumpida de atemorizada desconfianza” (p. 16). Sin duda, como afirma el autor, fue un gran mérito de Maquiavelo superar la mirada ingenua de representar a la sociedad como una relación armoniosa entre sujetos y grupos.

En Hobbes, cien años después, esta concepción de Maquiavelo toma la forma de una hipótesis científica. Hobbes imagina la naturaleza humana semejante a un autómata, que “se caracteriza primero por su capacidad específica de lograr su bienestar futuro” (p. 18). Las relaciones sociales en Hobbes son una guerra de todos contra todos. Como consecuencia, la aceptación de existencia de un Estado poderoso que regula las relaciones se concibe como un mal menor, ya que posibilita la convivencia que de otro modo se tornaría insostenible.

Las instituciones educativas tal como hoy las concebimos son producto y están al servicio de la construcción del Estado moderno. A la escuela pública se le adjudicó, desde sus inicios, la creación de una ciudadanía, conformada por un conjunto de valores y narrativas compartidas. Con el advenimiento de los Estados nacionales modernos se le atribuyó la tarea de integración y socialización política de los individuos en una comunidad de ciudadanos. Por lo tanto (aunque no es un tema que Honneth desarrolle de modo explícito), no puede resultar extraño que se encuentren correspondencias entre el modo en que se conciben las relaciones sociales en la Modernidad y el modo con el que se conciben las relaciones en las instituciones educativas. El énfasis puesto en la disciplina, con ritos característicos –como formar para saludar a las autoridades, o ponerse de pie cuando el docente entra al aula– estuvieron legitimados por la necesidad de construir el poder de la autoridad escolar, que es en última instancia (según esta concepción) la que posibilita la convivencia. El conflicto siempre está a punto de encenderse pero un poder centralizado permite la tregua que puede acabar en cualquier momento.

En el análisis de Honneth, el autor que consigue reinterpretar la organización social integrando de algún modo la importancia de la intersubjetividad de la tradición aristotélica y medieval con el modelo hobbesiano de lucha entre los hombres fue Hegel, más específicamente, el Hegel del período de Jena, el “joven Hegel”.

Hegel recibe el modelo de pensamiento de lucha social entre los hombres de Maquiavelo y Hobbes, pero también la teoría de la moral de Kant. Por otro lado, su lectura de Platón y Aristóteles le permitió conceder a la intersubjetividad una importancia mayor que la que se daba entre sus contemporáneos (p. 20).

En Hegel, la lucha entre los hombres no se da por la autoconservación sino por el reconocimiento. Es a partir de que el otro me reconoce como un igual que yo me puedo constituir como un sujeto. Sin un “tú” que en libertad se relaciona conmigo, no hay un “yo”. Por lo tanto, ahí es donde se da la lucha, en lograr que el “tú” me reconozca como un “yo”. En Hegel este reconocimiento se manifiesta en diferentes formas: “El amor, el derecho y la eticidad (constituirían) una secuencia de tres relaciones de reconocimiento en cuyo espacio los individuos se confirman como personas individualizadas y autónomas en un modo cada vez más elevado” (p. 88). Por otra parte, a la carencia del reconocimiento el sujeto la experimenta como menosprecio, que es lo que lo empuja a luchar por su reconocimiento.

El punto es que en Hegel, según Honneth, estas tesis son especulativas, permanecen atadas a los presupuestos de la tradición metafísica (p. 88). Para Honneth el reto es poder verificar esas hipótesis en el terreno de lo empírico.

Honneth encuentra en la psicología social de Herbert Mead un puente entre el idealismo hegeliano y su pensamiento posmetafísico, y además afirma que hay amplias coincidencias entre los dos autores. No vamos a desarrollar con exhaustividad el recorrido que hace Honneth de la psicología social de Mead, pero un punto clave es que en Mead el “yo” tiene una génesis social, surge del reconocimiento del otro, por lo tanto está expuesto a la experiencia del no-reconocimiento.

Las formas del reconocimiento

Honnet construye a partir de los tres tipos de reconocimiento que había distinguido el joven Hegel: 1) el amor, 2) el derecho y 3) la solidaridad.

1) Gracias al amor los sujetos se confirman como sujetos de necesidad. Hegel tomaba como referencia la relación de los padres con los hijos, y Honneth por su parte se apoya en los aportes del psicoanalista inglés Donald Winnicott, quien trabaja la relación madre-hijo. Para él la madre no es un objeto de deseo (como en Freud), sino es donde el niño se reconoce. El hijo se reconoce en la madre, pero también la madre en el hijo. La madre necesita ser alguien para el hijo; la madre también es un sujeto necesitado. Es un vínculo complejo, en el que progresivamente se va logrando un equilibrio entre la simbiosis (la fusión), y la autoafirmación. Esto es la intersubjetividad primaria.

Se parte de la dependencia absoluta y progresivamente se va construyendo la delimitación entre el hijo y la madre. A este proceso el niño lo vive con angustia y desilusión y lo expresa con manifestaciones agresivas hacia la madre, a la manera de “un test inconsciente”. Si la madre puede sobrellevar estos ataques destructivos sin vengarse, es decir si puede responderle como una persona ya autónoma, entonces el niño podrá desarrollar la confianza en sí mismo que le permitirá “ser solo consigo” sin angustia (p. 129).

Esta forma de reconocimiento, esta experiencia intersubjetiva del amor, precede a las otras formas de reconocimiento; es el fundamento de la seguridad emocional, que nos posibilita “la exteriorización de las propias necesidades y sentimientos” (p. 132).

2) El reconocimiento jurídico es aquella relación en la que el otro y el ego se respetan recíprocamente como sujetos de derecho, porque reconocen reglas sociales comunes; es el tipo de reconocimiento que obtiene un miembro por pertenecer a una comunidad social, dentro de la cual derechos y deberes se reparten legítimamente (p. 134).

La concepción de Hegel se inspira en Kant: aparece la idea de responsabilidad moral y de ciudadanos que se autolegislan. El derecho me permite el autorrespeto, ser un sujeto autónomo y auto responsable. En el derecho, el sujeto se ve como autor de la ley, por sus representantes o por sí mismo. Honneth llama a esto la formación discursiva de la ley.

En el análisis de esta forma de reconocimiento Honneth introduce la diferencia entre “reconocimiento jurídico” y “valoración social”. La valoración social, a diferencia del reconocimiento jurídico, admite grados; presupone un sistema de referencia evaluativo que informa sobre la valoración de determinadas cualidades y capacidades. Esto permite comprender y analizar las diferencias en cuanto a los reconocimientos materiales que reciben las diferentes actividades productivas, o las diferentes profesiones, en su situación actual y en su conformación socio-histórica. Esta distinción, introducida a finales del siglo XIX, constituye para Honneth uno de los ejes de las discusiones actuales de las ciencias jurídicas.

Читать дальше