Das elektronische Dokument muss

– mit einer qualifizierten Signatur (siehe Rdnr. 72 h; 72 n) versehen sein oder

– von einer verantwortlichen Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht worden sein. Die VwGO bietet verschiedene sichere Übertragungswege an (vgl. § 55a IV VwGO).

Sofern das elektronische Dokument weder über eine qualifizierte Signatur verfügt noch auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht wurde, fehlt es an der Erfüllung des Schriftformerfordernisses.

Damit eine medienbruchfreie Kommunikation erfolgen kann, ist – auf Seiten der Gerichte – eine elektronische Aktenführung erforderlich. Daher bestimmt § 55b I 1 VwGO, dass Prozessakten elektronisch geführt werden können. Welche Anforderungen bei der Aktenführung zu berücksichtigen sind, ergibt sich aus § 55b VwGO). Um dem Ziel der E-Justice näher zu kommen, besteht die grundlegende gesetzliche Verpflichtung (§ 55b Ia VwGO), die gerichtlichen Prozessakten (spätestens) ab dem 1.1.2026 elektronisch zuführen.

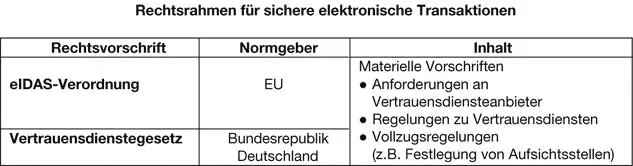

3.9.8Vertrauensdienstegesetz (VDG)

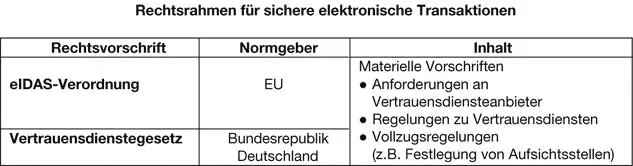

72nSollen elektronische Medien im Wirtschaftsleben und in der Beziehung zwischen der öffentlichen Verwaltung und der Gesellschaft (auch) die Basis für eine rechtsverbindliche Kommunikation sein, muss ein bestimmter Grad an Sicherheit gewährleistet werden. Elektronische Transaktionen in Wirtschaft und Verwaltung benötigen daher bestimmte Sicherungsmittel (z. B. Signaturen), um Manipulationen zu verhindern, bestimmte Formen für Willenserklärungen einzuhalten und Beweissicherheit zu gewährleisten. 188Die EU hat nun mit der Verordnung über die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (eIDAS-VO 189) erlassen. Die eIDAS-Verordnung will die Vorgaben der Signaturrichtlinie 1999/93/EU stärken und ergänzen und um einen einheitlichen Rechtsrahmen für alle elektronischen Sicherungsdienste zu setzen. 190Ziel der eIDAS-Verordnung ist es, sichere, vertrauenswürdige und nahtlose elektronische Transaktionen zwischen Unternehmen, Bürgern und öffentlicher Verwaltung grenzüberschreitend zu ermöglichen. 191Diese Verordnung entfaltet unmittelbare Rechtswirkungen in Deutschland. Sie bedarf aber einer nationalen Ergänzung, um die Voraussetzungen für einen effektiven Vollzug der eIDAS-Verordnung zu schaffen. Mit dem Vertrauensdienstegesetz vom 18. Juli 2017 192wurden die notwendigen nationalen Regelungen erlassen. Ergänzt wurde das nationale Recht zwischenzeitlich durch die Verordnung zu den Vertrauensdiensten (VDV) 193. Sie enthält u. a. Konkretisierungen zum Bereich der Barrierefreiheit und zur Sicherung der dauerhaften Überprüfbarkeit qualifizierter Zertifikate.

Die eIDAS-Verordnung regelt das unionsweite Angebot von Vertrauensdiensten. Bei diesen Vertrauensdiensten geht es um Dienste für

– die elektronische Signatur

– das elektronische Siegel

– den elektronischen Zeitstempel

– das elektronische Einschreiben

– die Website-Authentifizierung.

Diese Vertrauensdienste sollen im Internet einen Vertrauensraum schaffen, indem durch entsprechende Zertifikate die Identität der im Internet beziehungsweise im elektronischen Geschäftsverkehr auftretenden Personen sichergestellt wird. Ferner wird bei einer elektronischen Signatur oder einem elektronischen Siegel ein Hashwert erstellt, der sicherstellt, dass das signierte oder gesiegelte Dokument nachträglich nicht mehr verändert wurde.

Die elektronische Signatur ist der elektronische Ausstellungsnachweis oder die elektronische Unterschrift einer natürlichen Person. Das elektronische Siegel ist der elektronische Ausstellungsnachweis einer juristischen Person (GmbH, AG, Behörde oder ähnliches). Während mit elektronischen Signaturen eine Willenserklärung abgegeben werden kann, dient das elektronische Siegel einer Institution als Herkunftsnachweis: Es kann daher überall dort eingesetzt werden, wo eine persönliche Unterschrift nicht notwendig, aber der Nachweis der Authentizität gewünscht ist (z. B. bei amtlichen Bescheiden).

3.9.9Identifikationsnummerngesetz (IDNrG)

72oRegister erfüllen eine wichtige Funktion bei der Erbringung öffentlicher Leistungen. Als Register werden Datenbestände der öffentlichen Verwaltung bezeichnet, die zumindest eines der beiden nachfolgenden Kriterien erfüllen:

– Verfügen über Informationen, die für die Erbringung von Verwaltungsleistungen erforderlich sind

– Vorhandene Daten können zur Unterstützung von administrativer oder politischer Steuerung, sowie für die amtliche Statistik genutzt werden. 194

Die Deutsche Registerlandschaft ist mit über 200 Verwaltungs- und Statistikdatenbanken sehr vielfältig. Nicht immer gelingt es, die vorhandenen Datenbestände einwandfrei zu nutzen. Mit dem Identifikationsnummerngesetz (IDNrG), als Teil des Registermodernisierungsgesetzes, 195ist ein wesentlicher Baustein zur Modernisierung der Registerlandschaft in Deutschland gesetzt worden. Kernelement des IDNrG ist die Einführung einer Identifikationsnummer auf der Basis des § 139b Abgabenordnung. Diese Identifikationsnummer ist als zusätzliches Ordnungsmerkmal in alle Register von Bund und Ländern, die in der Anlage des Gesetzes gelistet sind, einzuführen. Diese Anlage zählt gegenwärtig 51 Register. Zudem werden einer natürlichen Person nach § 4 I IDNrG weitere Daten zugeordnet. 196Nach § 1 IDNrG werden mit diesem Gesetz drei Ziele verfolgt: So sollen in einem Verwaltungsverfahren Daten einer natürlichen Person eindeutig zugeordnet werden können. Zudem soll die Qualität der gespeicherten Daten verbessert werden. Es soll der Aufwand zur Beibringung von Daten bei öffentlichen Stellen reduziert werden.

Künftig können mit den modernisierten Registern nutzerfreundliche und medienbruchfrei Verwaltungsverfahren angeboten werden.

4Verwaltungshandeln

4.1Arten

4.1.1Öffentlich-rechtliches und privatrechtliches Verwaltungshandeln – Übersicht

73Das Verwaltungshandeln lässt sich nach verschiedenen Gesichtspunkten einteilen. Nach den Rechtsformen, mit denen die Staatsziele von der Verwaltung verwirklicht werden, lassen sich öffentlich-rechtliche (hoheitliche) und privatrechtliche (fiskalische) Verwaltung unterscheiden. Die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit vollzieht sich nach den Rechtsnormen des öffentlichen Rechts, insb. des Verwaltungsrechts, die privatrechtliche Verwaltungstätigkeit nach den Rechtsnormen des Privatrechts. Welchem Bereich eine Tätigkeit der Verwaltung zuzuordnen ist, hat große praktische Bedeutung, z. B. für die Frage, welches Recht anzuwenden ist und welcher Rechtsweg im Streitfall gegeben ist.

Beispiele:

a) Ein Gastwirt, der von der Stadt Emden (Niedersachsen) den Ratskeller gepachtet hat, hat eine ihm zum Schutz der Gäste nachträglich erteilte gaststättenrechtliche Anordnung nach § 5 NGastG nicht erfüllt. Auch ist er seinen vertraglichen Verpflichtungen (Pachtvertrag) gegenüber der Stadt mehrfach nicht nachgekommen.

Die Rechtmäßigkeit und Wirksamkeit der Anordnung sowie eine mögliche Untersagung des Gaststättengewerbes wegen Nichtbefolgung der Anordnung (Stichwort: fehlende Zuverlässigkeit des Gastwirts) sind nach öffentlichem Recht zu beurteilen. Für daraus entstehende Streitigkeiten ist nach § 40 VwGO der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

Das Pachtverhältnis unterliegt dagegen den Regeln des Privatrechts. Für Klagen auf Vertragserfüllung oder auf Schadenersatz ist nach § 13 GVG der Zivilrechtsweg eröffnet.

b) Ansprüche aus öffentlich-rechtlichen Verträgen sind im Verwaltungsrechtsweg, Ansprüche aus privatrechtlichen Verträgen im Zivilrechtsweg geltend zu machen. Auf öffentlich-rechtliche Verträge sind insb. §§ 54 ff. VwVfG, auf privatrechtliche Verträge die Bestimmungen des BGB anzuwenden.

Читать дальше