Soweit der Anwendungsbereich des EGovG reicht, verdrängt § 2 des Gesetzes den Grundsatz der Zugangseröffnungsfreiheit nach § 3a VwVfG. Die bisher – auch für die öffentliche Verwaltung – bestehende Zugangseröffnungsfreiheit entwickelt sich zur Zugangseröffnungspflicht. § 2 I EGovG ist damit lex specialis gegenüber § 3a VwVfG. 156

Auch wenn es sich bei dem EGovG um eine bundesrechtliche Vorgabe handelt und es dem Bund nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes verwehrt ist, die Verwaltungsverfahren der Länder zu regeln, darf der Modellcharakter dieses Gesetzes nicht unterschätzt werden. Schrittweise nähern sich auch die Bundesländer mit eigenen rechtlichen Regelungen diesem Thema an. 157

72eUm die Funktionsweise und Akzeptanz der elektronischen Kommunikation trotz steigender Internetkriminalität und wachsender Datenschutzanforderungen zu erhalten, wurde mit den De-Mail-Diensten eine zuverlässige und geschützte Infrastruktur geschaffen, die die Vorteile der E-Mail mit Sicherheit und Datenschutz verbindet. Ziel des De-Mail-Gesetzes 159ist es,

– einen Rechtsrahmen zur Einführung vertrauenswürdiger De-Mail-Dienste im Internet zu schaffen, der für Diensteanbieter Rechtssicherheit schafft und ihnen ermöglicht, die Rechtsqualität der als De-Mail-Dienste erfassten Dienste im Internet zu steigern,

– für die elektronische Kommunikation im Geschäftsverkehr vertrauenswürdige Lösungen zu schaffen, bei denen sich die Teilnehmer der Dienste der Vertraulichkeit der Nachrichten und der Identität ihrer Kommunikationspartner sicher sein können,

– die Rechtssicherheit im elektronischen Geschäftsverkehr durch verbesserte Beweismöglichkeiten zu stärken und

– den rechtlichen Rahmen für eine elektronische Zustellung elektronischer Dokumente zu schaffen.

Ausdrücklich formuliert § 1 I De-Mail-Gesetz, dass De-Mail-Dienste im Sinne dieses Gesetzes auf einer elektronischen Kommunikationsplattform erfolgen, die einen sicheren, vertraulichen und nachweisbaren Geschäftsverkehr für jedermann im Internet sicherstellen sollen. Ein De-Mail-Dienst muss nach § 1 II De-Mail-Gesetz die nachfolgenden Pflichtangebote anbieten: Sichere Anmeldung, Nutzung eines Postfach- und Versanddienstes für sichere elektronische Post sowie Nutzung eines Verzeichnisdienstes. Darüber hinaus kann er einen Identitätsbestätigungs- und einen Dokumentenablagedienst anbieten (Optionsangebote). 160Zwar schließt das Gesetz das Angebot von De-Mail-Angeboten im Internet ohne Nachweis ausreichender Vertrauenswürdigkeit (= fehlende Akkreditierung) nicht aus, gleichwohl werden De-Mail-Angebote nur dann ihre erwartete Funktion erfüllen können, wenn sie die im Gesetz angebotenen Sicherheitsstandards auch nachgewiesen haben. Diese hohen Sicherheitsstandards kann nur derjenige Dienstanbieter nachweisen, der sich dem freiwilligen Akkreditierungsverfahren (§§ 17 f. De-Mail-Gesetz) unterworfen hat. Welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit die Akkreditierungsbehörde die begehrte Akkreditierung erteilen kann, bestimmt § 18 De-Mail-Gesetz. Kann ein entsprechender Anbieter auf ein positiv verlaufendes Akkreditierungsverfahren verweisen, ist die De-Mail vertrauenswürdig, weil Sicherheit und Datenschutz nicht nur behauptet, sondern nachgewiesen ist. 161Zuständige Behörde ist nach § 2 De-Mail-Gesetz das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn. Bisher verfügen nur recht wenige De-Mail-Diensteanbieter über eine entsprechende Akkreditierung. Nach § 21 De-Mail-G sind die akkreditierten Diensteanbieter zu veröffentlichen. Eine aktuelle Übersicht ist der Internetseite des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zu entnehmen.

Wer De-Mail-Dienste nutzen will, benötigt ein De-Mailkonto und eine dazu gehörende De-Mail-Adresse eines ausgewählten De-Mail-Anbieters. Nach erfolgter Registrierung erfolgt die Überprüfung der Identität. Sind die Schritte Registrierung und Identifizierung erfolgreich abgeschlossen, wird das Konto freigeschaltet und der Antragsteller erhält seine Zugangsdaten 162.

Im De-Mail-Verbund können Nachrichten nur an Personen, Unternehmen und Institutionen versandt werden, die ebenfalls über eine De-Mail-Adresse verfügen. Unerheblich ist dabei, bei welchem Anbieter der Adressat registriert ist. Für den Versand einer De-Mail kann der Nutzer auf unterschiedliche Angebote zurückgreifen. 163Eine sog. Transportverschlüsselung schützt die De-Mail vor unberechtigtem Zugriff. Sobald die Nachricht den Anbieter erreicht, wird diese entschlüsselt. Die Daten liegen dann für einen sehr kurzen Moment unverschlüsselt vor. In dieser Zeit erfolgt eine Überprüfung der De-Mail auf Schadsoftware (z. B. Trojaner). Erkennt das System ein Schadprogramm, wird der Empfänger der De-Mail gewarnt.

Für besonders sensible Nachrichten kann zusätzlich zum Transportkanal auch der Inhalt der De-Mail verschlüsselt werden. Für die Nutzung einer derartigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist aber eine besondere Verschlüsselungssoftware erforderlich, über die sowohl der Versender wie auch der Empfänger verfügen muss.

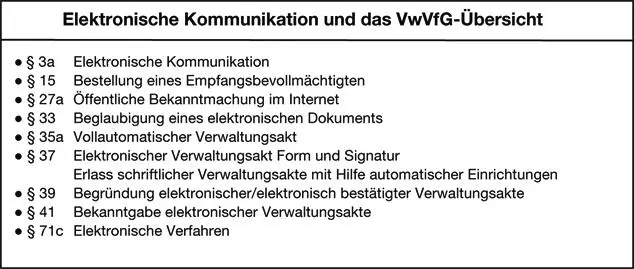

3.9.5Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

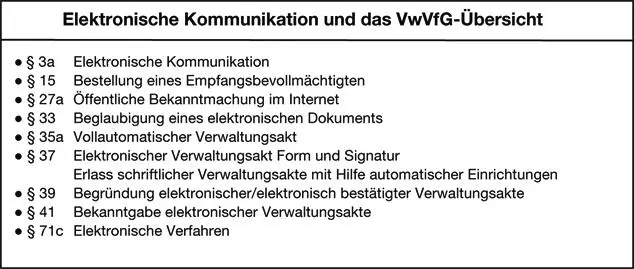

72fBereits die erste Fassung des VwVfG (1976) enthielt Bestimmungen über den schriftlichen Verwaltungsakt, der mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen wird (sog. Computerverwaltungsakt 164). Durch das 3. VwVfÄndG 165wurden besondere Bestimmungen über die Voraussetzungen und Sicherung der elektronischen Kommunikation zwischen dem Bürger und der Verwaltung eingeführt. Auch in den folgenden Jahren ist das VwVfG weiter für elektronische Verfahren geöffnet worden. In einer Vielzahl von Vorschriften wird die elektronische Kommunikation bzw. Interaktion angesprochen.

Grundnorm für die für die elektronische Kommunikation der öffentlichen Verwaltung ist § 3a VwVfG. Sie ist ein wesentlicher Baustein für die Entwicklung der öffentlichen Verwaltung zu einer elektronischen Verwaltung. 166Diese Vorschrift gilt für Verwaltungsverfahren i. S. d. § 9 VwVfG, förmliche Rechtsbehelfsverfahren i. S. d. § 79 VwVfG (Widerspruchsverfahren) und alle weiteren Verwaltungstätigkeiten, die unter den Anwendungsbereich des § 3a VwVfG fallen. 167Handelt die Verwaltung auf dem Gebiete des Verwaltungsprivatrechts (Begriff siehe Rdnr. 76 ff.) wird § 3a VwVfG durch die §§ 126 ff. BGB ergänzt.

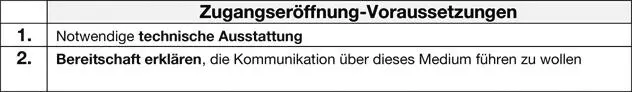

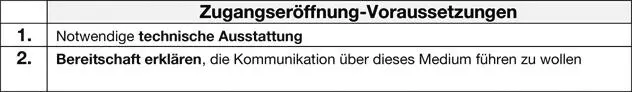

72gNach § 3a I ist die Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung mittels elektronischer Dokumente nur zulässig, soweit der Empfänger hierfür den Zugang eröffnet hat. Empfänger sind insoweit Bürger und Verwaltung. Die Widmung (subjektives Element) ist unter Beachtung der Verkehrsanschauung zu ermitteln. 168

Für die Zugangseröffnung gilt der Grundsatz der Freiwilligkeit, vorbehaltlich einer anderweitigen gesetzlichen Grundlage. Damit kann zu dieser Zugangseröffnung eine Privatperson regelmäßig nicht verpflichtet werden. Dagegen kann es für die Verwaltung unter bestimmten Voraussetzungen eine Pflicht zur Zugangseröffnung geben. So bestimmt beispielsweise § 71c VwVfG, dass Verfahren über eine einheitliche Stelle (siehe §§ 71a ff. VwVfG) auf Verlangen in elektronischer Form abzuwickeln sind. So ist nach § 2 I EGovG jede Behörde verpflichtet, auch einen Zugang für die Übermittlung elektronischer Dokumente, auch soweit sie mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind, zu eröffnen. Die Zugangseröffnungspflicht besteht aber nur für diejenigen Behörden, die vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes erfasst werden (vgl. § 1 EGovG 169). Dort wo eine verpflichtende Vorgabe fehlt, steht die Eröffnung des Zugangs im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde. Im Hinblick auf die dynamische Entwicklung der Gesellschaft und Wirtschaft ist aber fraglich, ob eine moderne Verwaltung sich dieser Kommunikationsmedien verschließen kann.

Читать дальше