Holger Weidemann - Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtsschutz

Здесь есть возможность читать онлайн «Holger Weidemann - Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtsschutz» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtsschutz

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtsschutz: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtsschutz»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtsschutz — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtsschutz», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Neben den technischen Möglichkeiten, die sich ständig weiterentwickeln und auch verändern werden, ist zu berücksichtigen, dass weite Bereiche der Bevölkerung erwarten, dass sie bei der Abwicklung von Verwaltungsverfahren medienbruchfrei mit der Verwaltung kommunizieren können. Ähnlich verhält es sich mit den Unternehmen. In einer global agierenden Wirtschaft darf die Verwaltung nicht zum Hemmschuh werden. Damit gibt es einen deutlichen gesellschaftlichen Druck, Verwaltungsmodernisierung voranzutreiben.

Gefordert sind damit die Gesetzgeber (Bund und Land), die rechtlichen Rahmenvorgaben zu setzen, damit einerseits eine sichere elektronische Kommunikation möglich ist und andererseits die Digitalisierung in den Verwaltungen voranschreitet. Zudem muss auch die dritte Gewalt (die Justiz) in der Lage sein, die neuen Medien zu nutzen. Gerade das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip fordern politische und gesetzgeberische Entscheidungen, um die Risiken der Digitalisierung zu minimieren. 141

Aktuell befindet sich die Digitalisierung des öffentlichen Raumes (einschließlich der öffentlichen Verwaltung) in einer neuen Entwicklungsstufe. Ging es bisher um die Verwaltungsreform, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den einzelnen Verwaltungsbereichen, so gewinnt die Verrechtlichung eine zunehmende Bedeutung. Neben der Definierung von Sicherheitsstandards, der rechtlichen Rahmung von medienbruchfreier Kommunikation, geht es zunehmend auch um die Geschwindigkeit, in der Verwaltungen verpflichtet werden, sich den neuen Medien zu öffnen. Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang das Onlinezugangsgesetz (OZG – siehe Rdnr. 72c), das E-Government-Gesetz (EGovG – siehe Rdnr. 72d) das DE-Mail-Gesetz (siehe Rdnr. 72e) und das Vertrauensdienstegesetz (VDG – siehe Rdnr. 72n).

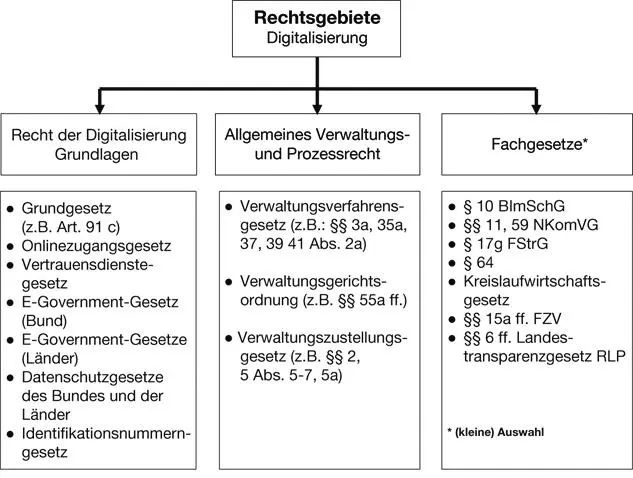

72aPraktisch hat sich mit dem Recht der digitalen Verwaltung in den letzten Jahren ein neues Rechtsgebiet etabliert. 142

Neben eher generellen rechtlichen Regelungen, wurden das Verwaltungsverfahrensgesetz, das Verwaltungszustellungsgesetz und die Prozessordnungen angepasst. Zudem sind Fachgesetze in vielfältiger Form geändert worden.

72bDurch die Einführung des Artikel 91c in das Grundgesetz und die Schaffung des IT-Planungsrates wurden die Voraussetzungen für eine enge Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb ihrer informationstechnischen Infrastruktur deutlich verbessert. 143Bei der konkreten Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie der öffentlichen Verwaltung und der Implementierung der notwendigen (technischen) Systeme kommt heute dem IT-Planungsrat eine gewichtige Rolle zu. 144Auf der Basis des Art. 91c GG haben Bund und Länder in einem Staatsvertrag die Einrichtung eines IT-Planungsrates verabredet. 145Mit einer Vielzahl von Projekten begleitet der IT-Planungsrat die Weiterentwicklung der Digitalisierung in Deutschland. 146Neben der durch Art. 91c GG begründeten Kompetenz des Bundes, bestimmte rechtliche Regelungen zu setzen, verbleibt es bei der Gesetzgebungskompetenz der Länder. Dies führt dazu, dass neben bundesrechtlichen Bestimmungen vergleichbare (eigenständige) Ländergesetze bestehen. 147

3.9.2Onlinezugangsgesetz (OZG) 148

72cZwischenzeitlich sind in vielen Kommunen, Ländern und im Bund Angebote online verfügbar. Diese sind aber häufig uneinheitlich ausgestaltet und unter unterschiedlichen Adressen im Internet abrufbar. Dies erschwert es Bürgern, diese Angebote aufzufinden und zu nutzen. Zentrales Ziel des Onlinezugangsgesetzes ist es nun, den elektronischen Gang zur Behörde unkomplizierter und sicherer zu gestalten. 149

So werden nach § 1 die Länder und der Bund verpflichtet, jeweils eigene Verwaltungsportale auf Bundes- und Landesebene auf- und auszubauen und zu einem Portalverbund zusammenzuschließen. Das Verwaltungsportal bezeichnet dabei ein bereits gebündeltes elektronisches Verwaltungsangebot eines Landes oder des Bundes mit entsprechenden Angeboten einzelner Behörden (§ 2 II OZG). Zudem sind im Portalverbund Nutzerkonten einzurichten. Nutzer im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche Personen, juristische Personen, Personenvereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann und Behörden (§ 2 IV OZG). So sollen insbesondere Bürger und Unternehmen die Möglichkeit erhalten, von einem beliebigen Verwaltungsportal aus auf alle onlinefähigen Verwaltungsleistungen zugreifen zu können. § 1 I OZG verpflichtet die betroffenen Behörden, ihre Verwaltungsleistungen bis spätestens Ende 2022 den Nutzern über einen Portalverbund anzubieten.

Während das OZG die Grundrichtung vorgibt, sollen die Details durch den Verordnungsgeber geregelt werden. Der Bund darf durch Rechtsverordnung

– die elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren (§ 4 OZG)

– Vorgaben zur IT-Sicherheit (§ 5 OZG) und

– Anforderungen zu technischen Kommunikationsstandards (§ 6 OZG)

regeln.

Im § 9 Abs. 1 OZG ist eine besondere Form der elektronischen Bekanntgabe eines Verwaltungsakts geregelt worden (siehe Rn. 191b ff.).

§10 OZG sieht den Aufbau eines Datencockpits vor. Es soll den Bürgern eine einfache, transparente und zeitnahe Übersicht über zwischen Behörden vorgenommene Datenübermittlungen ermöglichen.

3.9.3E-Government-Gesetz (EGovG) 150

72dZiel dieses Gesetzes ist es, durch den Abbau bundesrechtlicher Hindernisse die elektronische Kommunikation mit der Verwaltung zu erleichtern. Derzeit kommt es bei zahlreichen Verfahren, für die Schriftformerfordernisse bestehen, Nachweise in Papierform eingereicht werden oder noch behördliche Akten in Papierform geführt werden müssen, zu Medienbrüchen. Diese Medienbrüche sind für alle Beteiligten teuer und erhöhen den Ressourcenverbrauch erheblich. E-Government ist nun ein Mittel, um die Verwaltung effektiver, bürgerfreundlicher und effizienter zu gestalten. Der Gesetzgeber nutzt diesen Begriff im Sinne der Speyerer Definition und versteht darunter die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren und Verwalten (Government) mit Hilfe von Informationstechniken über elektronische Medien. 151Wesentlicher Inhalt dieses Gesetzes ist:

– Verpflichtung der Verwaltung zur Eröffnung eines elektronischen Zugangs und zusätzlich eines De-Mail-Zugangs (§ 2)

– Informationen zu Behörden und ihre Verfahren in öffentlich zugänglichen Netzen (§ 3)

– Erleichterung bei der Erbringung von elektronischen Nachweisen und der elektronischen Bezahlung in Verwaltungsverfahren (§§ 4 f.)

– Grundsätze zur elektronischen Aktenführung und Akteneinsicht (§§ 6 ff.)

– Verpflichtung zur Optimierung von Verwaltungsabläufen (§ 9)

– Erfüllung von Publikationspflichten in elektronischer Form (§ 14)

Der Geltungsbereich dieses Gesetzes erstreckt sich primär auf die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden des Bundes einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts (§ 1 I). Das EGovG gilt aber auch für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden der Länder, der Gemeinden und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, wenn sie Bundesrecht ausführen (Abs. 2). Diese Bestimmung orientiert sich an vergleichbaren Bestimmungen des VwVfG. Ausführung von Bundesrecht im Sinne dieser Vorschrift meint entweder Ausführen als eigene Angelegenheit des Landes (Art. 84 GG; Beispiele: Ausführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes oder der Gewerbeordnung 152) oder Ausführungen im Auftrage des Bundes (Art. 85, 108 GG; Beispiel: Ausführung des Bundesfernstraßengesetzes). Der Anwendungsbereich des Gesetzes erstreckt sich auf die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit und weist insoweit über den engen Begriff des Verwaltungsverfahrens im Sinne des § 9 VwVfG hinaus. Im Einzelfall werden unter öffentlich-rechtlicher Verwaltungstätigkeit auch behördeninterne Verwaltungstätigkeit erfasst (siehe z. B. §§ 6, 7 oder 9 153). Das EGovG gilt dagegen nicht, soweit Rechtsvorschriften des Bundes inhaltsgleiche oder aber entgegenstehende Bestimmungen enthalten (§ 1 Abs. 4 [sog. Kollisionsregelung]). Soweit eine entsprechende Rechtsvorschrift etwa eine Bestimmung zur elektronischen Verwaltung enthält, geht diese vor. So wird sichergestellt, dass den besonderen Anforderungen ausgewählter Rechtsmaterien Rechnung getragen werden kann (z. B. in den Sozialgesetzbüchern oder in den Steuergesetzen). Enthalten Rechtsvorschriften des Bundes für einen Bereich des besonderen Verwaltungsrechts dagegen keine Regelungen zur elektronischen Verwaltung, gilt das EGovG ergänzend. Gegenüber dem VwVfG gehen die Bestimmungen des EGovG vor. 154Dagegen sind Regelungen des SGB I und des SGB X zum Sozialdatenschutz gegenüber diesem Gesetz vorrangig. 155§ 1 V EGovG enthält einen abschließenden Katalog von öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeiten, für die dieses Gesetz nicht zählt. Erfasst wird hier u. a. die Bereiche Strafverfolgung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Verwaltungstätigkeiten nach dem SGB II.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtsschutz»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtsschutz» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtsschutz» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.