Rezepte

Nettle beer

1 Eimer junge Brennnesselblätter

3–4 Handvoll Löwenzahn

3 Handvoll Kletten-Labkraut

1 Ingwerzehe

2 Tassen brauner Zucker

Die Kräuter langsam 45 Minuten lang in 8 Liter Wasser kochen. Lauwarm abkühlen lassen. Den Zucker und etwa 30 g (1 Unze) Brauereihefe hineinrühren. Sieben Stunden warm halten, dann den Schaum abschöpfen. Einen Teelöffel Weinstein (Kaliumhydrogentartrat) hineinrühren. In Flaschen abfüllen und fest verschließen.

Wie Indra, Zeus und andere alte Gewittergötter galt Donar als besonders potent und zeugungskräftig. Sein Hammer war nicht nur Waffe, sondern auch ein mächtiger Phallos, mit dem er leidenschaftlich im Gewittersturm die Erde befruchtete. In Germanien war es daher Brauch, der Braut während der Hochzeitszeremonie einen Hammer in den Schoß zu legen, um sie mit Fruchtbarkeit zu segnen. Donars Eigenschaft als Anreger der Fruchtbarkeit und Zeugungskraft übertrug sich, wie wir schon gesehen haben, auch auf seine Pflanze, die Brennnessel. Vor allem den Samen sagte man nach, dass sie die Sexualität fördern, was sie zu einem Tabu für die Mönche und Nonnen des Mittelalters machte.

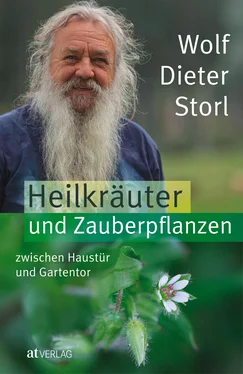

In archaischen Kulturen gelten Haare als Zeichen überbordender Vitalität. Die Heiden stellten sich dementsprechend den Donnerer als stark behaart vor. Er hatte eine Löwenmähne und einen wallenden Rauschbart. Auch diesen Aspekt erkannte man in der »haarigen« Brennnessel wieder. Seit vorchristlichen Zeiten behandelt man das Haar mit Brennnesselauszügen und -tees. Noch heute sind Brennnesselshampoos, Brennnesselhaarwasser und -haarspülungen im Handel erhältlich.

Donar, der Gott mit dem Blitzkeil, galt bei den Skandinaviern im hohen Norden ebenso wie bei den Alemannen in den Alpentälern als der Hüter der Schätze der Erde. Er hatte die Macht, unterirdisches Gold und Edelsteine vor dem frevelhaften Zugriff gieriger Riesen zu bewahren. Wie später der eisengewappnete Ritter Georg wird auch er mit dem Gift und Feuer speienden Drachen und Lindwürmern fertig, die tief in der Erde hausen. Noch lange steckten sich Schatzsucher oder Goldschürfer eine Brennnesselrute an den Hut oder nahmen eine andere dem Donar geweihte Pflanze mit, wie beispielsweise das Christophskraut (Actaea spicata), um beim Ausgraben nicht vom Blitz getroffen oder vom Erddrachen verschlungen zu werden.

Die Donnernessel war den Germanen dermaßen heilig, dass sie der Lachner, der Heilkräuterkundige, beim Pflücken oder beim Ausgraben ehrfürchtig mit Zauberworten ansprach. Die meisten dieser Sprüche sind in Vergessenheit geraten. Bei den Angelsachsen wurde dieses Bruchstück einer Beschwörung überliefert (Angelsächsischer Kräutersegen, 11. Jh.):

»Dies ist die Pflanze, die Wergulu heißt

Diese entsandte der Seehund über den Rücken der See

Als Hilfe gegen die Bosheit des anderen Giftes.«

Was aber hatte die Brennnessel mit dem Seehund zu tun? Der Gewittergott scheint ein besonderes Verhältnis zu diesen Meeressäugern gehabt zu haben. Man glaubte, dass Seehundspeck wie die Nessel Haarausfall, Gicht, Gebärmuttererkrankungen und verschiedene Fieber heile. Ein Gürtel aus Seehundhaut galt als gut für den Unterleib, für die Harnorgane und die Hüften. Und wer ein Robbenfell trägt, »dem sträuben sich die Haare bei großen Ungewittern«. (Auch die Römer haben offensichtlich diesen Glauben geteilt. Robbenfell, am Weinstock aufgehängt, schützt die Reben beim Gewitter vor Hagel, und Kaiser Augustus soll ein Robbenfell gegen Blitzschlag getragen haben.) Wer weiß, was für verborgene, magische Zusammenhänge den Alten bekannt waren, dass sie solche Verbindungen herstellten?

SPINNRAD DER GÖTTIN

Die ersten Missionare und Waldläufer, die die Wälder Nordamerikas erforschten, berichten, dass die Indianer die dort heimischen Nesselarten (Urtica gracilis, Laporta canadensis) nicht nur als Suppengrün verspeisten und als Diuretika verwendeten, sondern auch aus ihren Fasern Seile, Stricke, Taschen, Schlingen und vor allem Netze zum Fangen von Fischen herstellten. Der Jesuitenpater Louis Hennepin (1698) berichtet von Fischernetzen aus Nesselfaser von 40 bis 50 Fathomen (80–90 Meter) Länge, mit denen die Irokesen pro Fischzug bis zu 400 fette Felchen und dazu noch viele Störe gefangen hätten (ERICHSEN-BROWN 1979:444). Die französische Missionsschwester Marie de l’Incarnation (1670) berichtet, dass die Indianerinnen keine Spindeln benutzen: Mit den Handflächen zwirbeln sie die Fasern auf ihren Schenkeln zu festen Fäden und Schnüren. Es ist dann die Aufgabe der Männer, diese zu Netzen zu verknüpfen.

Die hier beschriebenen Techniken sind das Erbe der paläolithischen Jäger und Sammler. Ohne Netze und Schlingen wäre es schwierig gewesen, das Wild zu erbeuten, ohne Seile und Taschen schwierig, die wenigen Habseligkeiten zum nächsten Lager zu tragen. Dass die Brennnessel in den nördlicheren Breitengraden wahrscheinlich die erste wichtige Faserpflanze war, deutet unsere Sprache an, deren Wurzeln ja ebenfalls bis in die Altsteinzeit zurückgehen. Das Wort »Nessel« entstammt dem indogermanischen Urwort *ne. Daraus ergibt sich ein ganzer Bedeutungskomplex mit folgenden Inhalten: nähen (lat. nere und griech. néein = spinnen; griech. nema = Faden; sanskr. nah = binden). Netz (Geknüpftes; lat. = Fischreuse), nesteln (knüpfen, schnüren), Nestel (Band, Schnürriemen; dazu gehört auch das Nestelknüpfen, das schwarzmagische Verknüpfen von Hosenlatzbändern, um einen Mann impotent zu machen) und das altgermanische Wort nezze (Zwirn). Auch das Wort Nadel bezog sich zuerst auf die Stechhaare dieser Faserpflanze.

Außer dem Historiker, der sich auf die Geschichte der Textilherstellung spezialisiert, oder dem Gärtner, der beim Ansetzen einer Brennnesseljauche auf die faserigen Stränge der Brennnesselhalme aufmerksam wird, weiß wohl kaum jemand von der kulturhistorischen Bedeutung dieser Faserpflanze. Aber da gibt es auch einige Märchen, die – wenn wir aufmerksam zuhören – uns etwas über die einstige Bedeutung der Brennnessel erfahren lassen. Wir wollen uns diese nicht vorenthalten, denn auch sie deuten hin auf die tieferen Geheimnisse des Brennnesseldeva.

Ein von den Brüdern Grimm aufgezeichnetes uraltes Märchen erzählt von einem König, dessen zweite Frau eine Hexe war. Weil er befürchtete, die Stiefmutter würde den Kindern – sechs Knaben und ein Mädchen – ein Leid antun, versteckte er diese in einem Waldschloss. Die Böse aber fand das Versteck und verwandelte die Königssöhne in wilde Schwäne. Die verlassene Schwester suchte überall nach ihren Brüdern. Als sie tief im Wald in einer leeren Hütte übernachtete, hörte sie plötzlich das Rauschen von Flügeln. Da sah sie sechs Schwäne, die ihr Federkleid abstreiften und Menschengestalt annahmen. Es waren ihre Brüder! Doch die Freude des Wiedersehens währte nicht lange. »Jeden Abend nur eine Viertelstunde lang können wir unsere Schwanenhaut ablegen«, sagten die Brüder. »Könnt ihr nicht gerettet werden?« fragte das Mädchen. »Ach, nein«, antworteten sie und wurden sehr traurig, »die Bedingungen sind zu schwer. Wer uns erlösen will, darf sechs Jahre lang nicht sprechen und nicht lachen und muss in der Zeit sechs Hemdchen für uns aus Sternblumen (Brennnesseln) nähen!«

Ohne zu zögern machte sich die Schwester an die schwierige Aufgabe. Unermüdlich sammelte sie die stechenden Nesselruten und spann das Nesselgarn. Dann versteckte sie sich im Geäst eines Baumes und nähte unaufhörlich an den Nesselhemden.

Eines Tages jagte ein Königssohn im Wald und wurde durch das Kläffen der Bracken auf ihr Versteck aufmerksam. Da sie so schön war, verliebte er sich sofort in sie, nahm sie mit auf sein Schloss und machte sie zu seiner Frau. Der König aber hatte eine boshaft neidische Mutter, die bei jeder Gelegenheit schlecht über die junge Königin sprach.

Читать дальше