Orientierung: die Feststellung eines Standorts nach der Himmelsrichtung, das Sichzurechtfinden, die Bestimmung der eigenen Lage (gleichbedeutend frz. [s’]orienter [eigtl. »sich gegen Osten wenden«]). – In Bezug auf das Hören: die exakte Positionierung einer Geräuschquelle und seiner selbst im Raum.

Raum: 1. Weite, Ausdehnung; Länge, Breite und Höhe; Platz, Möglichkeit etwas unterzubringen; Weltall, Weltraum. 2. Bedeutung nach Zusammenhang: Erlebnisraum; realer Raum; Zimmer, Wohnraum; Zeitraum; geistiger Raum und so weiter.

Eigene und fremde Bewegungen, Annäherungen, Stillstand, Geschwindigkeiten müssen über den Hörsinn aufgenommen, über das zentrale Nervensystem an das Hörzentrum im Gehirn weitergeleitet, dort bewertet, eingeschätzt und berechnet werden.

Wir haben gesehen, dass jedes Innenohr mit beiden Gehirnhälften verbunden ist. So können zum Beispiel akustische Signale, die von beiden Ohren kommen, im Gehirn miteinander verglichen werden. Zeitliche Unterschiede der Ankunft des gleichen Signals auf dem linken und dem rechten Ohr werden analysiert, und daraus berechnet unser Gehirn die Bewegung des Objekts, welches das Geräusch erzeugt. Gleichzeitig wird auch der Inhalt des Lauts bewertet: Was erzeugt das Signal, ist es zum Beispiel ein Feuerwehrauto?

Ortung, Orientierung und Ordnung sind also aufs Engste miteinander verknüpft. Die akustische Ortung erfolgt über ein dreidimensionales Achsenkreuz, das unterscheidet zwischen:

| vorne |

– |

hinten |

= |

horizontale Achse |

| oben |

– |

unten |

= |

vertikale Achse |

| rechts |

– |

links |

= |

seitliche Achse |

Damit das Gehirn die Position und die Bewegung eines Objekts richtig berechnen kann, benötigt es solche physikalisch korrekten und akustisch eindeutigen Informationen über den Hörsinn. Ist der Hörsinn gestört oder liefert er verwirrende Informationen an das Gehirn, wird eine korrekte und eindeutige Berechnung des akustischen Geschehens der Umgebung beeinträchtigt und eine klare Orientierung und damit Verarbeitung der Hörinformationen behindert. Dies erleben wir subjektiv als »schlechter hören«.

Schlechter zu hören ist aber nicht normal – auch nicht, wenn man älter wird. Für viele Menschen ist dies jedoch zuerst einmal Realität. Es geht dabei nicht um ganz feine oder sehr leise Geräusche, zum Beispiel das Summen einer Fliege im Zimmer oder das sanfte Blätterrauschen im Wind. Es ist zwar nicht schön, wenn ich das nicht mehr höre, für unsere Hauptkommunikation von Mensch zu Mensch jedoch ist es nicht entscheidend, denn physikalisch bleibt die Kommunikation zwischen Menschen angesichts der enormen Empfindlichkeit unseres Gehörs relativ laut.

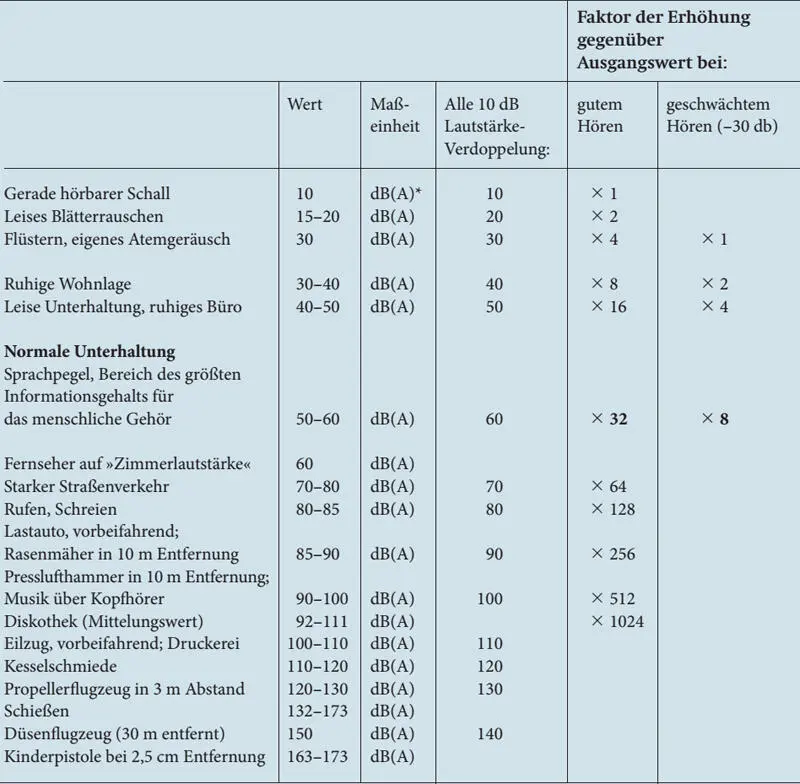

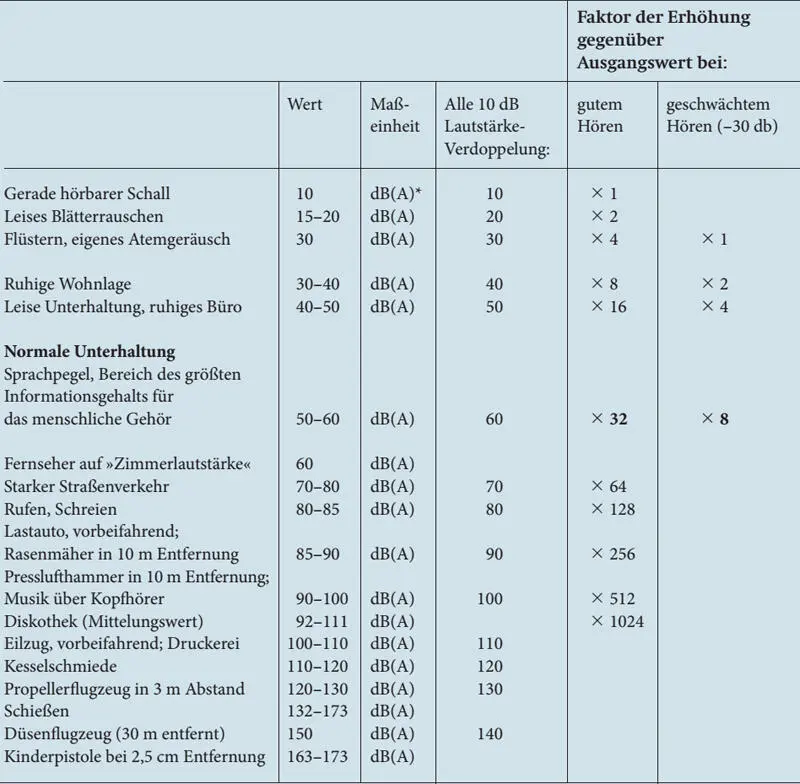

Hierzu folgen jetzt einige vertiefende Hintergrundinformationen für Fachleute und besonders interessierte Laien. Ich stelle Ihnen eine Tabelle mit verschiedenen Messwerten und Erklärungen zur Messtechnik vor. Diese Werte und ihre Ermittlung sind für das grundlegende Verständnis des hier Gesagten jedoch nicht erforderlich.

Die Tabelle verdeutlicht mit einer Übersicht von Geräuschen und ihrer Lautstärke, gemessen in Dezibel(dB), über welches große Spektrum unser Hörsinn verfügt. Diese Maßeinheit erhielt ihren Namen »Bel« zu Ehren von Alexander Graham Bell (1847–1922), der Ideen für das Telefon zur Marktreife weiterentwickelte. 8Bei dieser Maßeinheit geht es nicht um absolute Werte, sondern um das Verhältnis zweier gemessener Werte zueinander, zum Beispiel des auf Zimmerlautstärke (= 60 dB) eingestellten Fernsehers im Vergleich zum Lärm von starkem Straßenverkehr (= 70 dB). Selbstverständlich ist dabei immer auch der Abstand zur Geräuschquelle wesentlich. Deshalb sind gemessene Werte stets in Abhängigkeit davon zu betrachten.

Dezibel: auf dem dekadischen Logarithmus beruhendes Maß für die Dämpfung von Schwingungen (keine Maßeinheit, sondern nur ein Hinweiswort für die Verwendung des dekadischen Logarithmus). »Dezi-« bezeichnet dabei den zehnten Teil eines Bels (lat. decem [zehn]).

Diese Werteskala ist eine logarithmische Funktion, das bedeutet, dass sich alle 10 dB der Wert verdoppelt. Ein Wert von 40 dB ist also gegenüber dem Ausgangswert von 10 dB nicht 4-mal, sondern 8-mal lauter.

Logarithmische Funktion, Logarithmus: diejenige Zahl b, mit der man in der Gleichung ab = c die Zahl a potenzieren muss, um die Zahl c zu erhalten (gr. lógos [Vernunft, Verhältnis] und árithmos [Zahl]).

Noch einmal anders ist es bei der Intensität, man könnte auch »empfundene Lautstärke« sagen. Dabei gilt für eine Kugelwelle (natürliche Welle), dass bei einer Verdopplung des Abstands der Schallintensitätspegel um –6 dB abnimmt. Die Intensität fällt also auf das 1/4-Fache (25 Prozent) des Vergleichswerts (Anfangswert). Die Schallintensität nimmt dabei im Verhältnis von 1/r 2zum Abstand ab. 9

Diese Ausführungen zeigen, dass Schall zu messen ganz schön kompliziert ist, und die Werte sind nicht so objektiv, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Ein Akustikmeister sagte mir einmal: »Mit unseren ganzen Programmen und den daraus hervorgehenden Kurven und Messwerten stellen wir hauptsächlich fest, ob jemand gut oder schlecht hört. Alles andere ist so veränderlich und im Fluss, dass wir oft schon bei der nächsten Messung ganz andere Werte erhalten.«

Beispiele für Geräusche und ihre Lautstärke in dB (Dezibel) 10

*Der Messwert für den Schalldruckpegel dB mit der Ergänzung (A) stellt eine Frequenzbewertung dar. 11Das ist ein Verfahren zur frequenzabhängigen Anpassung von Schalldruckpegeln in der Akustik. Hierbei werden die Messgrößen durch einen bewertenden Filter gewichtet, der den Frequenzgang des menschlichen Gehörs berücksichtigt und somit die Messwerte dem menschlichen Hörempfinden anpasst. Die Frequenzbewertung ist ein frequenzabhängiger Abzug beziehungsweise Zuschlag von ermittelten Pegeln und wird »bewerteter Schalldruckpegel« genannt, welcher als dB(X) oder dBX angegeben wird. Das Symbol X steht dabei für den im jeweiligen Fall konkret eingesetzten Bewertungsfilter. In praktischen Anwendungen üblich sind die A-Bewertung, ausgedrückt in dB(A), und bei hohen Schalldruckpegeln eine C-Bewertung in dB(C).

Näherungen über den Zusammenhang der Empfindung der Lautstärke und der technisch erzeugten, vorwiegend gemessenen Werte 12

+10 dB ist der Pegel der zweifach wahrgenommenen Lautstärke in der Psychoakustik (die die menschlichen Empfindungen bei Schallereignissen und deren Beziehung zu tatsächlich gemessenen Werten – ungefähr empfunden – beschreibt). Je geringer die Lautstärke, desto feiner nehmen wir Unterschiede wahr.

+6 dB entspricht der Verdopplung beim Schalldruck (Spannung) bei der gemessenen Pegeländerung von +6 dB.

+3 dB Pegelerhöhung bedarf der zweifachen Energie, also der Verstärkerleistung, überwiegend berechnet.

Die Tabelle zeigt, dass wir auch trotz einer Schwächung des Gehörs (Hörschwelle bei 30 dB) ein in normaler Lautstärke geführtes Gespräch eigentlich hören müssten, da dieses immer noch 8-mal lauter ist als unser Atemgeräusch. Selbst bei einer schon fortgeschrittenen Hörschwäche, wenn wir erst ab 40 dB eine Hörwahrnehmung haben, wäre ein Gespräch immer noch 4-mal lauter als die Geräusche, die wir gerade noch hören können.

Was ich damit noch einmal deutlich machen möchte: Wenn ich meinen Gesprächspartner nicht verstehe, weil ich ihn nicht mehr richtig höre – das heißt, wenn selbst ein in normaler Lautstärke geführtes Gespräch für meinen Hörsinn nicht mehr laut genug ist –, dann hat das nur sehr selten mit »Schwerhörigkeit« zu tun. Und doch geschieht es oft, dass ich »schwer höre«. Wir verlernen durch Belastungen, durch bestimmte Ereignisse des Lebens, richtig zu hören.

Читать дальше