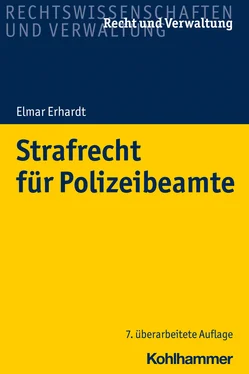

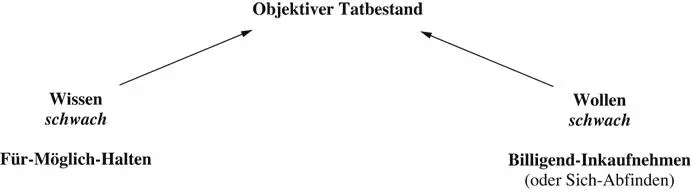

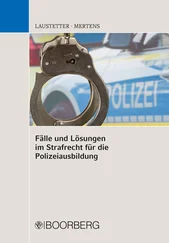

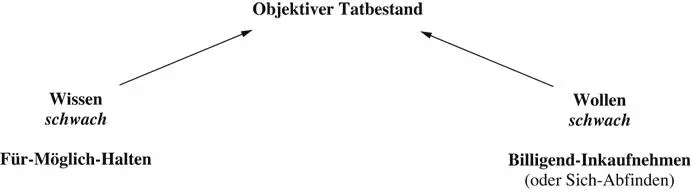

Für alle Definitionen und Umschreibungen des Tatbestandsvorsatzes ist wesentlich, dass dieser ein Wissens-und ein Wollenselemententhält. 15 Wissen (intellektuelles Moment)und Wollen (voluntatives Moment)bezogen auf einen objektiven Tatbestandsind also die drei Elemente, aus denen die Grundstruktur des Vorsatzes besteht:

II.Die Vorsatzarten (Erscheinungsformen des Tatbestandsvorsatzes)

Im systematischen Zusammenhang des Strafgesetzbuches sind drei unterscheidbare (abgestufte) Formen des Vorsatzes erkennbar. Sie sind in der Rechtswissenschaft und der Rechtspraxis als Gewohnheitsrecht 16anerkannt.

Das StGB kennt folgende drei Vorsatzarten (Erscheinungsformen des Vorsatzes):

1.Absicht (als Vorsatzform)

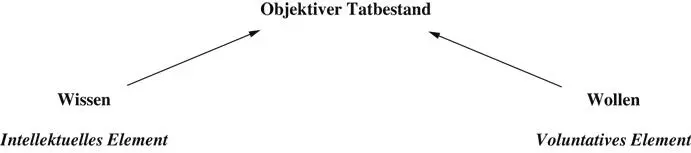

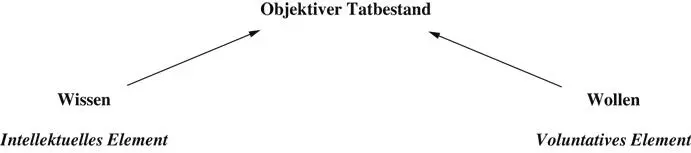

56Bei der Absicht dominiert das Wollen. Von der Willensebeneher betrachtet ist die Absicht die stärkste Vorsatzform und insofern eine gesteigerte Form des direkten Vorsatz es. Man nennt sie deshalb in der Rechtswissenschaft auch „dolus directus 1. Grades“. Absicht liegt vor, wenn es dem Täter darauf ankommt, den Tatbestand zu verwirklichen, für den das Gesetz absichtlichesHandeln voraussetzt. 17Man bezeichnet die Absicht auch als zielgerichteten Erfolgswillen. Entscheidend ist bei der Absicht also das stark ausgeprägte voluntative Element, unbeachtlich dagegen ist, ob der Täter sich den Erfolg als sicher oder nur als möglich vorstellt:

Der Erfolg, den der Täter zielgerichtet anstrebt, muss nicht das „Endziel“ sein. Das Ziel kann auch ein „Zwischenziel“zu dem angestrebten Endziel sein. Es genügt also, dass der Täter den Erfolg als „Nahziel“ erreichen will, weil er ihm auf dem Weg zum „Fernziel“ weiterhilft. 18Im Gesetz wird der Ausdruck „Absicht“bzw. „absichtlich“oder die gleichbedeutende Wendung „um zu“nicht einheitlich verwendet, sodass in jedem Einzelfall die gemeinte Bedeutung durch Auslegung ermittelt werden muss. 19

Beispielefinden sich in den §§ 88 I, 145 I und II, 226 II oder 258 I und II.

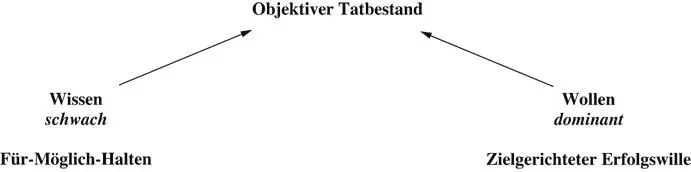

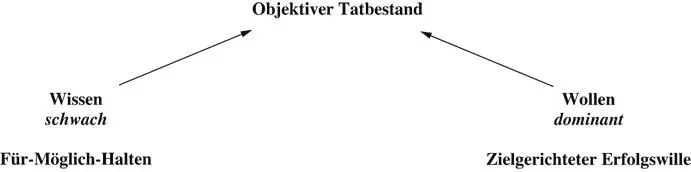

57Beim direkten Vorsatz dominiert das Wissen. Man nennt ihn wissenschaftlich „dolus directus 2. Grades“. Entscheidend ist, dass der Täter weißoder es sich als sicher bzw. höchstwahrscheinlich vorstellt, dass sein Handeln den Tatbestand verwirklichen wird. Als voluntatives Element genügt, dass er den Erfolg billigend in Kauf nimmt oder sich mit ihm abfindet. 20

Um in einzelnen Tatbeständen den direkten Vorsatz anzuordnen, verwendet das Gesetz am häufigsten den Begriff „wissentlich“oder inhaltsgleiche Ausdrücke wie „wider besseres Wissen“, „Wissentlichkeit“oder „in Kenntnis“.

Beispielefinden sich in den §§ 145d I, 164 I, 187, 226 II oder 258 I und II.

3.Bedingter Vorsatz (Eventualvorsatz)

58Beim Eventualvorsatz (bedingter Vorsatz), der wissenschaftlich als „dolus eventualis“bezeichnet wird, dominiert kein Element. Wissen und Wollen sind nur schwach ausgeprägt: Der Täter hält es ernstlich für möglich und nimmt es billigend in Kauf(bzw. findet sich damit ab), dass sein Verhalten zur Verwirklichung des Tatbestandes führen wird. 21

Wenn das Gesetz wie bei den allermeisten Tatbeständen nichts Abweichendes ausdrücklich anordnet, genügt die schwächste Vorsatzart, der Eventualvorsatz. Dies gilt selbst bei schwersten Delikten wie Mord und Totschlag, denn § 212 setzt nichtvoraus, dass ein Mensch „absichtlich“oder „wissentlich“getötet wird. Die anderen Vorsatzarten sind nur erforderlich, wenn sie im gesetzlichen Tatbestand ausdrücklich angeordnet sind: z. B. „Wider besseres Wissen“ in § 164 I oder § 187 und „Absichtlich“ in § 258 I und § 226 II.

III.Besondere subjektive Tatbestandsmerkmale

59Subjektive Tatbestandsmerkmale finden sich vor allem bei den sog. Absichtsdelikten, wo zur tatbestandsmäßigen Ausführungshandlung eine besondere Erfolgs- oder Zielvorstellung hinzutreten muss, wie etwa die Zueignungsabsichtdes Diebes, die Bereicherungsabsichtdes Erpressers, Betrügers oder Hehlers, die Absicht der Vorteilssicherungbei der Begünstigung, die Verdeckungsabsichtbeim Mord usw. Bei ihnen muss sich die Absicht nur auf das betreffende genannte Merkmal beziehen. Sie haben keine Entsprechung im objektiven Tatbestand und werden deshalb auch treffend als „überschießende Innentendenzen “ 22bezeichnet. Wichtig ist, dass die Zueignung oder Bereicherung nicht objektiv vorliegen muss. Es genügt, dass sie beabsichtigtsind. Beim Diebstahl ist also keineswegs zu prüfen, ob der Täter sich oder einem Dritten die Sache (objektiv) „zugeeignet hat“. Er muss diese vielmehr objektiv „weggenommen“ haben und in diesem Zeitpunkt lediglich die (subjektive) Absicht zur Zueignung gehabt haben.

60Übungsfall 11: „Falschverdächtigungs-Fall“ 23

Frau A., die ihren Geliebten G. unter allen Umständen zur Heirat bewegen wollte, schwindelte diesem vor, ein wertvolles Haus geerbt zu haben. Als sich G. wunderte, dass A. relativ wenig Geld zur Verfügung hatte, erklärte A., dass ihr Onkel O. als Testamentsvollstrecker das gesamte Vermögen an der Börse verspekuliert habe. G. riet Frau A. darauf hin, den Onkel O. wegen Untreue oder Unterschlagung oder ähnlicher Straftaten anzuzeigen. Um G. nicht zu verlieren, erstattete Frau A. bei der zuständigen Polizeidienststelle wahrheitswidrig (= die ganze Erbschaftsgeschichte war frei erfunden) eine entsprechende Anzeige. Im eingeleiteten Ermittlungsverfahren stellte sich ziemlich schnell heraus, dass die gegen O. erhobenen Anschuldigungen jeder objektiven Basis entbehrten.

Strafbarkeit der A.?

Im „Falschverdächtigungs-Fall“ (Übungsfall 11) geht es um das gelegentlich zu beobachtende Phänomen, dass bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft falsche (wahrheitswidrige) Anzeigen erstattet werden, um anderen Personen Ungelegenheiten zu bereiten. Als strafrechtliches Instrumentarium zur Lösung solcher Fälle bietet das StGB die Verleumdung (§ 187), die Falsche Verdächtigung (§ 164)und das Vortäuschen einer Straftat (§ 145d).

Die Verleumdung gem. § 187liegt vor: Objektiv hat A. „in Beziehung auf einen anderen“ (Onkel O.) „unwahre Tatsachen behauptet“ (die Geschichte ist frei erfunden), „welche […] denselben in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen […] geeignet“ sind (Straftaten begangen zu haben). Subjektiv handelt A. „wider besseres Wissen“, weil sie weiß, dass diese Behauptungen nicht stimmen. Rechtswidrigkeit und Schuld sind unproblematisch gegeben.

Читать дальше