Die Wachstumsrate des Nominaleinkommens übersteigt die Wachstumsrate der Geldmenge um die Veränderungsrate der Umlaufgeschwindigkeit.

|49|Es kommt zu einem ‚over shooting‘ des Nominaleinkommens in der Folge der Erwartungsbildung der Wirtschaftssubjekte. Eine Konjunkturschwankung wurde durch die unerwartet starke Geldmengenexpansion ausgelöst.

Friedmans und Schwartz’ Ziel war es, zu veranschaulichen, dass u.U. zufällige Schwankungen der Geldmenge das gesamte Wirtschaftssystem in Schwingungen versetzen können. Nicht ausschließlich die Konsumnachfrage ist Dreh- und Angelpunkt konjunktureller Verwerfungen, wie in den keynesianischen Theorien dargestellt. Obschon darauf hingewiesen wurde, dass Veränderungen des Nominaleinkommens zum Teil auf die Höhe der Inflationsrate und zum Teil auf das Realeinkommen rückwirken, wurde offen gelassen, welche realen Auswirkungen die Anpassung an das neue Gleichgewicht auf die Wachstumsrate des Volkseinkommens hat.

2.4.4 Polit-ökonomisches Konjunkturmodell

Weitere theoretische Versuche, konjunkturelle Schwankungen zu erläutern, sind polit-ökonomische Modelle. Diesen zu Folge werden Konjunkturzyklen durch wirtschaftspolitische Entscheidungen verursacht. Sie entstehen durch die Politik einer Regierung, die ihre Wiederwahl sicherstellen möchte. Um das Ziel des Machterhalts zu erreichen, trägt eine Regierung Sorge dafür, dass am Ende einer Legislaturperiode und damit vor der Wahl die Arbeitslosenquote besonders niedrig ist. Der Preis für diese Politik ist unter Umständen eine zunehmende Inflation, d.h. die Instabilität des Preisniveaus. Nach erfolgreicher Wiederwahl muss die Regierung die Preisniveaustabilität mit den ihr zur Verfügung stehenden Instrumenten wieder herstellen. Nebenprodukt dieser Maßnahmen kann der Anstieg der Arbeitslosenquote sein. William D. Nordhaus hat dargestellt, welche Konsequenzen der Wechsel von einer am Gemeinwohl orientierten Wirtschaftspolitik zu einer am Eigeninteresse ausgerichteten Wirtschaftspolitik hat (Nordhaus 1975)[27]. In seinem Modell unterscheidet er zwischen dem ökonomischen und dem politischen System. Letzteres hat ebenfalls zwei Komponenten:

die Regierung, die das Ziel der Wiederwahl verfolgt;

die Wähler bzw. das Wählerverhalten.

Das Wahlverhalten eines Wirtschaftssubjektes kann modellhaft in einer Wahlfunktion erfasst werden. Diese beinhaltet zunächst nur die Zielgrößen geringe Arbeitslosigkeit und geringe Inflation.

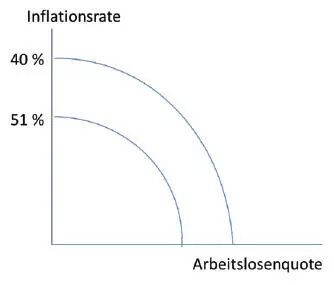

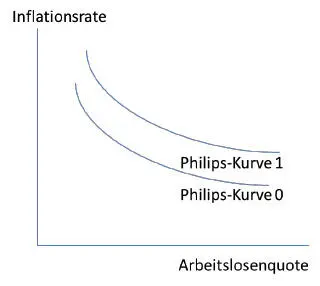

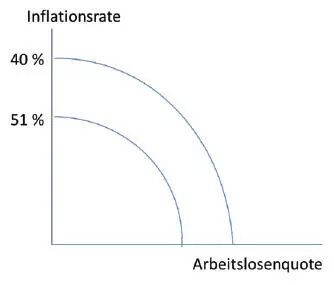

Abbildung 12:

Abbildung 12:

Indifferenzkurven der aggregierten Wahlfunktion (Eigene Darstellung in Anlehnung an Jürgen Heubes, Konjunktur und Wachstum , München 1991, S. 113ff).

Die in der Abbildung 12 dargestellten konvexen Indifferenzkurven der Wahlfunktion geben alle Kombinationen von Höhen der Inflationsrate und der Arbeitslosenquote an, die der Regierung den gleichen Stimmenanteil sichern (in Abbildung 12 entweder mit 51 Prozent die Mehrheit der Stimmen oder mit 40 Prozent weniger als die Mehrheit der Stimmen). Der Stimmenanteil ist umso größer, je näher die Indifferenzkurve am Ursprung liegt. Hinsichtlich des Wählerverhaltens wird angenommen, dass die Wirtschaftssubjekte ihre Wahlentscheidung in Abhängigkeit der Entwicklung der Arbeitslosenquote und Inflationsrate während der gesamten Wahlperiode berücksichtigen, wobei neuere Daten zur Wirtschaftslage ein höheres Gewicht haben. Die |50|Regierungspartei oder -koalition ihrerseits versucht, ihre Wiederwahl sicherzustellen, indem sie abschätzt, welche Präferenzen die Wähler hinsichtlich der Arbeitslosenquote und der Inflationsrate haben.

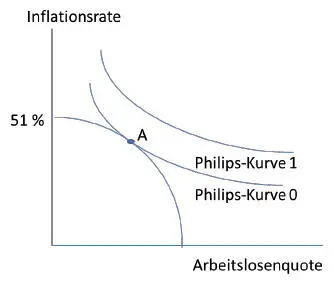

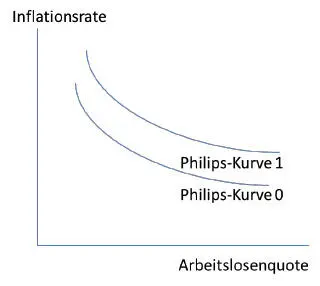

Abbildung 13:

Abbildung 13:

Kurzfristige Philips-Kurven (Eigene Darstellung in Anlehnung an Jürgen Heubes, Konjunktur und Wachstum , München 1991, S. 114ff).

|51|Da die wirtschaftspolitischen Ziele des hohen Beschäftigungsstandes und der Preisniveaustabilität nicht ohne weiteres bzw. nur in Sondersituationen (wie z.B. 2014 bis 2016, vgl. Tabelle 1) parallel erreicht werden können, ist ein Optimum scheinbar nicht erreichbar. Eine hohe Arbeitslosenquote ist gemäß der Philips-Kurve mit einer geringen Inflation verbunden und vice versa. Grafisch bedeutet dies: Je höher die erwartete Inflationsrate ist, umso weiter verläuft die hier betrachtete Philips-Kurve vom Ursprung entfernt. Nordhaus hat für sein Modell diese Philips-Kurve genutzt, um die optimale Strategie der Regierungspartei darstellen zu können. Bringt man nun die Präferenzen der Wähler mit der Situation in der Wirtschaft in Einklang, so ergibt sich ein Tangentialpunkt, der der Regierung eine Hilfestellung hinsichtlich einzuleitender wirtschaftspolitischer Maßnahmen gibt.

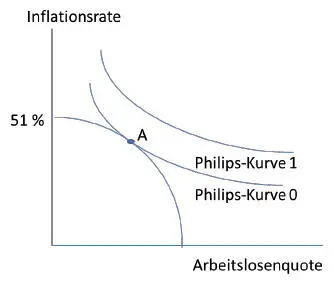

Abbildung 14:

Abbildung 14:

Optimale Strategie der Regierungspartei (Eigene Darstellung in Anlehnung an Jürgen Heubes, Konjunktur und Wachstum , München 1991, S. 117ff).

Punkt A in Abbildung 14 veranschaulicht, dass die Regierung versuchen sollte, im Hinblick auf den Wahltag eine relativ geringe Arbeitslosenquote zu erreichen und die hiermit verbundene vergleichsweise hohe Inflation in Kauf zu nehmen. Da die damit verbundenen hohen Inflationserwartungen die kurzfristige Philips-Kurve nach außen verschieben (Philips-Kurve 1), wodurch die Stimmenmehrheit verloren geht, muss die Regierung im Laufe der Legislaturperiode die Inflationserwartungen mittels die Konjunktur dämpfende wirtschaftspolitische Maßnahmen zurückführen, obschon dies mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote verbunden sein könnte.[28] Hierdurch verschiebt sich die Philips-Kurve wieder in Richtung Ursprung, so dass die Regierung die dann anstehende Wahl gegebenenfalls erneut gewinnt.

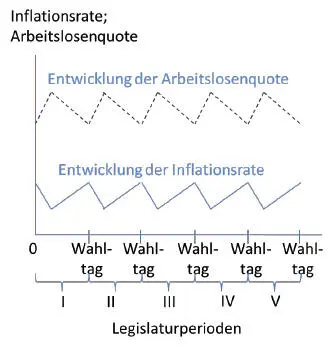

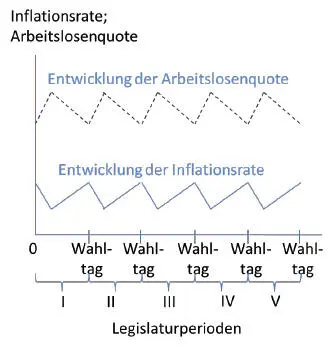

|52| Abbildung 15:

|52| Abbildung 15:

Der politische Konjunkturzyklus (Eigene Darstellung in Anlehnung an Jürgen Heubes, Konjunktur und Wachstum , München 1991, S. 117ff).

Abbildung 15 zeigt, dass die zeitliche Abfolge durch die Dauer der Legislaturperiode bestimmt wird und erklärt die Persistenz von Konjunkturschwankungen. Infolge der Wahltermine ändert sich periodisch die Wirtschaftspolitik der Regierung. Diese Änderungen der Wirtschaftspolitik wirken auf die betrachteten Bereiche der Wirtschaft wie exogene Schocks. Exogene Schocks, die in den oben dargestellten Modellen allerdings unmittelbar die Nachfrage betreffen, sind die Ursache für konjunkturelle Schwankungen.

2.4.5 Internationaler Konjunkturzusammenhang

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten jeweils Modelle vorgestellt wurden, die eine geschlossene Volkswirtschaft zugrunde legen, wird nun nicht zuletzt aus aktuellem Anlass der internationale Konjunkturzusammenhang thematisiert. In Anbetracht der Weltwirtschaftskrise, die 2007 in den USA durch die Vergabepraxis von Krediten („Subprime Crises“) ausgelöst wurde und 2009 massive Rückwirkungen auf viele, auch die deutsche Volkswirtschaft hatte, wird im Folgenden ein Modell erläutert, dem flexible Wechselkurse zugrunde liegen. Auch in jüngster Vergangenheit haben wir mit dem im Juni 2016 per Volksentscheid herbeigeführten ‚Brexit‘, dem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union (EU), und der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA im November 2016 anschauliche Beispiele für den internationalen Konjunkturzusammenhang.

Читать дальше

Abbildung 12:

Abbildung 12: Abbildung 13:

Abbildung 13: Abbildung 14:

Abbildung 14: |52| Abbildung 15:

|52| Abbildung 15: