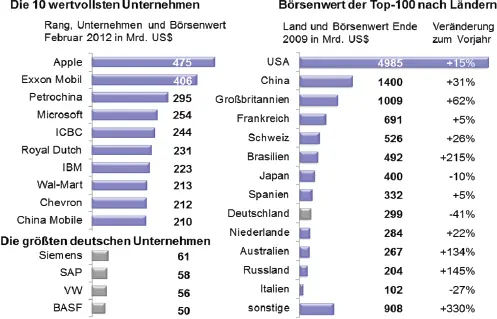

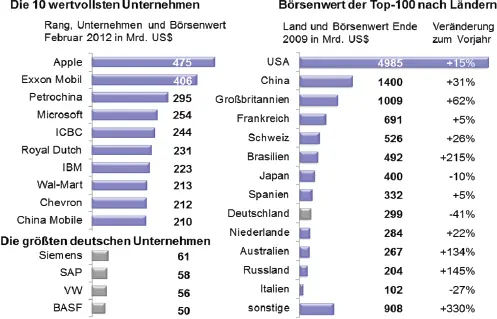

Einerseits lässt sich das Aufholen asiatischer Unternehmen im Vergleich zu US-amerikanischen und europäischen Unternehmen erkennen, was eine zunehmende Veränderung der Wettbewerbssituation von Unternehmen aus westlichen Industrienationen gegenüber Konkurrenten aus anderen Regionen der Welt nach sich zieht. Andererseits gehörte 2011 ein großer Teil der wertvollsten Unternehmen der Welt nicht mehr zum produzierenden Gewerbe. Damit ergeben sich auch neue Problemstellungen für das Internationale Management, das sich bis heute sehr stark auf produzierende Unternehmen fokussiert hat.

Abbildung 2: Die teuersten Unternehmen der Welt

Quelle: o.V. (FAZ), 2012

[8]Im Zusammenhang mit der Tendenz einer weltweiten Strategieanpassung lässt sich feststellen, dass sich die unternehmerischen Probleme für alle Unternehmen „globalisiert“ haben. Solche Probleme sind z.B. zunehmender Wettbewerb, Globalisierung der Märkte, Marktsättigung, neue Spielregeln des Wettbewerbs oder stark schwankende Wechselkurse. So werden die Probleme für die Manager immer ähnlicher und es werden zunehmend die gleichen Methoden bzw. Konzepte benutzt, um diese Probleme strategisch zu bewältigen. Im Ergebnis kommt es damit heute zu einer „Globalisierung von Grundkonzepten und -methoden“, die von Amerika über Europa bis nach Japan bekannt sind und meist auch gleichzeitig angewandt werden. Die Zukunft wird zeigen, ob durch die neuen Schwellenländer China und Indien beziehungsweise Russland neue Wege des Managements gefunden werden.

Diese Entwicklung führt zu einer Strategieanpassung der Wettbewerber an die erfolgreichsten Unternehmen („best practice“), die letztlich zum Modell für alle anderen werden. Das Ergebnis ist eine weltweite Strategieimitation, die letztendlich wiederum zu der angedeuteten Durchschnittlichkeit führt. Exzellente Unternehmen sind jedoch durch eine Andersartigkeit geprägt, die sehr eng mit dem Phänomen der Strategieinnovation verbunden ist. Vielleicht sind die japanischen Unternehmen in der Vergangenheit u.a. gerade deshalb so erfolgreich gewesen, weil sie noch genügend Potenzial für eine ausgeprägte Andersartigkeit besaßen, während europäische bzw. amerikanische Unternehmen zu ähnlich geworden sind. In diesem Zusammenhang sind chinesische oder indische Unternehmensstrategien auch interessant zu beobachten. Die Ende der 1990er Jahre extrem hohe Bewertung der sogenannten „Net-World“-Unternehmen kann auch nur durch deren Andersartigkeit erklärt werden (teilweise betrugen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse dieser Unternehmen bis zu 4000).

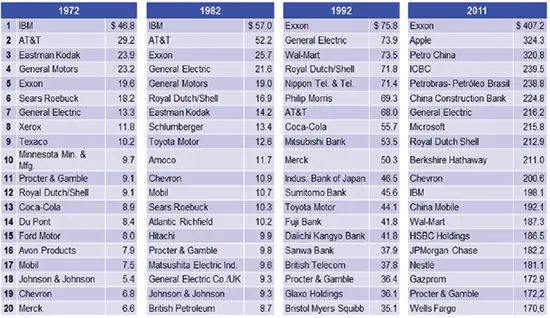

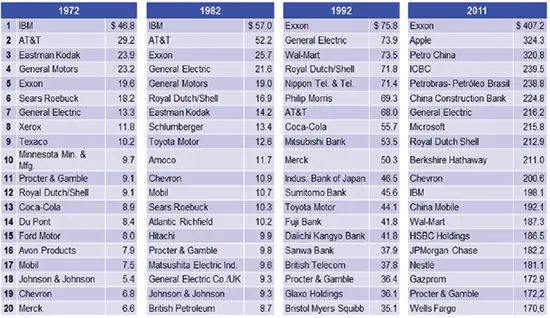

Die Kurzlebigkeit solcher „Erfolgsstrategien“ zeigt sich anhand von Abbildung 3. Diese zeigt die – gemessen an ihrem Börsenwert – 20 wertvollsten Unternehmen der Welt der Jahre 1972, 1982, 1992 und 2011. Deutlich werden dabei vor allem zwei unterschiedliche Trends. Einerseits lässt sich das Aufholen der Japaner im Vergleich zu US-amerikanischen Unternehmen zumindest bis zu Beginn der 1990er Jahre erkennen, was eine zunehmende Veränderung der Wettbewerbssituation von Unternehmen aus westlichen Industrienationen gegenüber Konkurrenten aus anderen Regionen der Welt nach sich zog. Andererseits gehörte 2011 ein großer Teil der wertvollsten Unternehmen der Welt nicht mehr zum produzierenden Gewerbe und chinesische Unternehmen sind bereits sehr stark vertreten. Damit ergeben sich auch neue Problemstellungen für das Internationale Management, das sich bis heute sehr stark auf produzierende Unternehmen und westliche Managementmethoden fokussiert hat. In der Praxis lässt sich feststellen, dass seit ungefähr Mitte der 1960er Jahre die „Innovationslokomotiven“ in Gestalt der Unternehmen aus den Industrienationen auf vielen Gebieten immer langsamer vorankommen, während die Unternehmen aus den Schwellenländern, insbesondere aus Asien, gleichsam als „Waggons“, immer mehr an Tempo zulegen.

[9]

Abbildung 3: Die 20 am Börsenwert gemessen wertvollsten Unternehmen in der Welt im Zeitvergleich (Werte in Mrd. $)

Quelle: Forbes, 2011, online

Aufgrund mangelnder Produkt-, Prozess- und Strategieinnovationen besteht für die „Lokomotive“ damit zunehmend die Gefahr, dass sie von einigen „Waggons“ überholt wird oder auf bestimmten Gebieten bereits überholt wurde. Die Bedeutung dieser Entwicklung für die Wirtschaft und die Gesellschaft in den Industrienationen zeigt sich z.B. darin, dass in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2011 fast jeder vierte Arbeitsplatz vom Export und damit von der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft abhängig war (Rödl & Partner, 2012, online) . Im Jahr 2008 hatte Deutschland mit 72,1 Prozent eine überdurchschnittlich hohe Außenhandelsquote. Im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise fiel die Außenhandelsquote Deutschlands im Jahr 2009 auf 61,2 Prozent. 2010 erreichte sie mit 70,7 Prozent wieder nahezu das Vorkrisenniveau (Bundeszentrale für politische Bildung, 2011; Statistisches Bundesamt, 2011, online) . Ein Beispiel, wie durch ein gutes Innovationsmanagement die Wettbewerbsfähigkeit zurückgewonnen werden kann, ist der heutige Erfolg der deutschen Automobil- und Chemieindustrie.

Von 1991 bis 2007 betrug das Wachstum bei den wissensintensiven Dienstleistungen rund 30 Prozent, in den anderen Dienstleistungsbranchen dagegen nur etwa zehn Prozent (Eickelpasch, A., 2011). Für Unternehmen stellt sich damit die Herausforderung, eine überlegene Innovationsfähigkeit zu entwickeln. Die Erhaltung oder die Gewinnung sowie die effiziente Ausnutzung von internationalen Wettbewerbsvorteilen im Ausland durch Innovationen ist ein zentraler Gegenstand des Internationalen Managements, das im Folgenden mit seinen wesentlichen Problemfeldern dargestellt werden soll.

[10] 2 Internationalisierung und Internationales Management

2.1 Begriffliche Grundlagen

2.1.1 Begriff der Internationalisierung

In der Literatur wird mit dem Begriff der Internationalisierung eine Vielzahl verschiedener Phänomene beschrieben. Das Spektrum der Betrachtungen reicht von bestimmten Formen des Markteintritts, d.h. Internationalisierung verstanden als Export, Direktinvestition im Ausland oder Lizenzvergabe ins Ausland, über Fragestellungen zur Führung ausländischer Tochterunternehmen, bis hin zur abstrakten Gleichsetzung von Internationalisierung und grenzüberschreitender Auslandstätigkeit (Macharzina, K., 1989; Colberg, W., 1989; Carl, V., 1989) .

Die Trennlinie der verschiedenen Ansichten verläuft im Wesentlichen zwischen Ansätzen, die den Begriff auf ganz bestimmte funktionsbereichsspezifische Probleme beziehen und hauptsächlich am Absatzmarkt bzw. Marketing orientiert sind und solchen, die von einer funktionsübergreifenden Ausdehnung der Aktionsmöglichkeiten der Unternehmung in andere Länder ausgehen. Darüber hinaus versucht insbesondere die „Neue Institutionenökonomik“ die Internationalisierung in den Zusammenhang mit dem Überschreiten von nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen zu bringen (Erlei, M./Leschke, M./Sauerland,D., 2007; Schmidtchen, D./Schmidt-Tenz, H.-J., 2003) .

Die Reduktion der Internationalisierung auf Marketingfragen und deren Problemfelder ist jedoch zu eng, da sich auch andere betriebliche Teilbereiche, wie z.B. Finanzierung, Beschaffung, Produktion oder Forschung und Entwicklung über Ländergrenzen hinweg ausdehnen können (von Behr, M., 2004; Krystek, U./Zur, E., 2002; Porter, M.E., 1989b) . Die Internationalisierung ist ein Phänomen, das – zumindest konzeptionell – das Unternehmen als Ganzes umfasst. Eine ausschließlich funktionsbereichsspezifische Betrachtung der länderübergreifenden Aktionsfeldausdehnung erscheint daher nicht angebracht. Gleiches gilt für die Einschränkung des Begriffs auf die erstmalige Aufnahme von Auslandsaktivitäten.

Читать дальше