1 ...7 8 9 11 12 13 ...29 ¡Una inmigración judía rural! El concepto no es frecuente ni muy conocido, y la obra de la jca, que sin embargo se forjó en Francia, aún es ignorada por gran parte del judaísmo francés y más ignorada aún por los judíos en general.

El ambicioso programa del barón Hirsch, que esperaba que Argentina pudiera recibir entre tres y cinco mil colonos judíos por año, lamentablemente no pudo concretarse sino de manera muy limitada.

Pese a todo, la colonización agraria judía en Argentina es un fenómeno sociohistórico único en la historia judía. El hecho de haberse visto privados durante siglos del derecho a la propiedad de la tierra en la mayoría de los países donde vivían había convertido a gran parte de los judíos en habitantes urbanos, artesanos, pequeños comerciantes, gente sencilla, pero también pedagogos, médicos, abogados. Para unos como para otros, era prácticamente imposible concebir que podrían volver al trabajo agrícola, y más difícil aún imaginar que llegarían a trabajar una tierra tan distante y tan distinta del entorno judío conocido. Esta epopeya, la colonización judía agraria en Argentina, teñida del milenario ideal del retorno a la tierra bíblica, ha marcado la formación de la colectividad judeo-argentina, hoy una comunidad casi enteramente urbana, con un sello muy particular.

La obra de la jca tras la muerte del barón Hirsch

La muerte del barón Hirsch, que tuvo lugar en 1896, justo antes de la visita que su esposa y él proyectaban hacer a Argentina, marcó un punto de inflexión en la obra de la jca, que devino en una gran burocracia de estilo colonial inglés que perduró así hasta 1970.

Durante sus ochenta años de actividad, la Jewish Colonisation Association llegó a “colonizar” a cuatro mil familias, 35.000 personas en total, una cifra apreciable pero inmensamente menor a la proyección hecha por el barón, que esperaba salvar entre dos y tres millones de judíos.

En Argentina se fundaron dieciséis grupos de colonias judías, la primera en 1892 y la última en 1937.

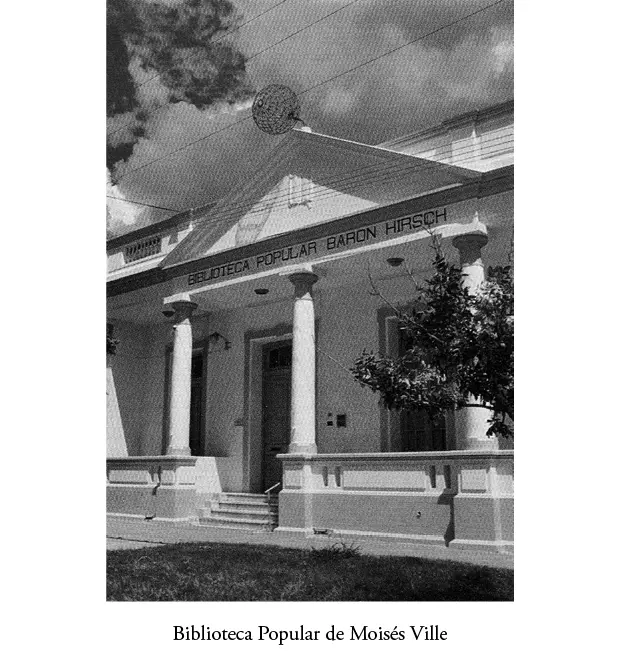

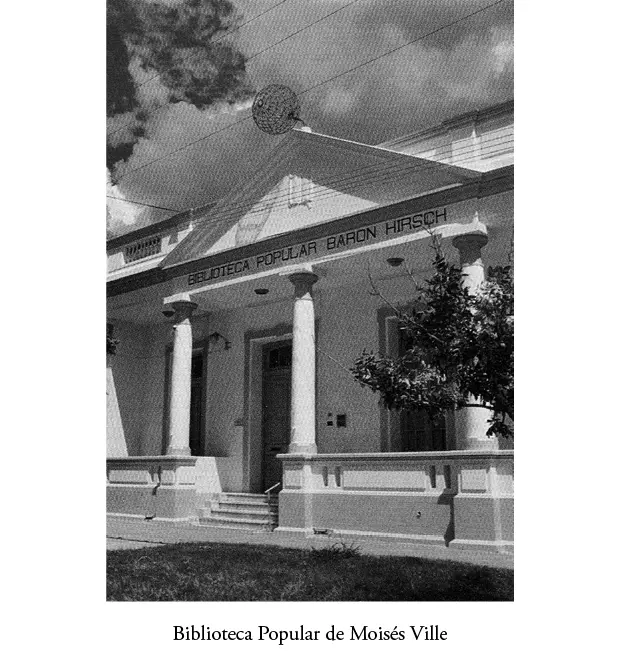

De una extensión total de 617.500 hectáreas (6.175 kilómetros cuadrados), las colonias estaban repartidas en siete provincias; cada una de ellas estaba formada por varios grupos de “subcolonias”. A su vez, cada subcolonia estaba compuesta por “líneas” a lo largo de las cuales se ubicaban entre diez y doce casas. Allí, en esta urbanización tan peculiar, poco a poco se fue recreando la vida judía de Europa y cada colonia pronto tuvo su centro comunitario y cultural, su sinagoga, su biblioteca, su teatro, su cooperativa y su hospital, así como su o sus escuelas.

La enseñanza impartida en los colegios de las colonias no tenía nada que envidiarles ni a las escuelas públicas ni a las escuelas privadas. La formación de los docentes, entre los cuales varios eran jóvenes sefardíes con diploma de la aiu de París,27 era excelente. A la jca se le había ocurrido contratar a esos maestros porque su idioma materno, el djudeo-español o djudezmo, tan cercano al español, iba a permitirles una comunicación más fluida con la población local que la que podían tener docentes recién llegados de Rusia.

Los gauchos judíos

“El trabajo era duro, pero la vida era bella”, les dirá cualquier exgaucho judío. “La vida nos parecía muy hermosa, no me lo vas a negar, Bernardo, ensillabas tu caballo con un buen apero ¡y te sentías un príncipe!”28

El esfuerzo físico se veía compensado por una intensa vida comunitaria y por los placeres del espíritu. Celia, que vivía en la colonia Barón Günzburg, disfruta recordando las obras de teatro en ídish o en castellano que daba la compañía local. Luis, bon vivant, se sentía más atraído por “las reuniones alrededor del gramófono, en casa de uno u otro de los jóvenes de la colonia. Bailábamos, cantábamos, éramos felices…”.29

En cuanto a Bernardo, él prefería el kestel uvnt,30 una velada (uvnt) donde se charlaba sobre un tema escogido al azar entre los papelitos que previamente se habían introducido en una caja (kestel). “Me emociona recordar las infinitas inquietudes culturales que animaban a aquellos sufridos colonos, quienes, lejos de cualquier ciudad importante, se las ingeniaban para quedar conectados con la actualidad y con el pensamiento —dice Bernardo—. En cada papelito —se extraía uno al azar—, se había escrito algo: cita literaria, pregunta histórica, dilema ético, problemas morales, etc… temas todos ellos que daban lugar a reflexiones en grupo y a intensos debates. ¡Con qué pasión se debatía!”31

La llegada de los diarios se esperaba con impaciencia. Algunos colonos recibían el periódico de la capital. Otros, como el padre de Bernardo, o el de Celia, recibían Di Yiddishe Gazete desde América del Norte.32

Los primeros grupos de colonos conformaron la base de una vida judía rica en creación espiritual y cultural. Un porcentaje elevado de figuras destacadas del judaísmo argentino desciende de esos primeros inmigrantes, y la comunidad judeo-argentina reconoce en numerosos descendientes de colonos una suerte de aristocracia espiritual e intelectual.33

Los aportes de la colonización judía a la agricultura argentina

Para luchar contra los miserables precios que se les pagaba por su producción y contra el monopolio de la venta de semillas que poseían los estancieros, los colonos decidieron unirse. Así fue cómo surgieron las primeras cooperativas agrícolas de América Latina, con el objeto no sólo de mejorar las condiciones de comercialización de las cosechas, sino también de obtener mejores precios para la compra de herramientas, semillas y demás factores de producción que necesitaban. Las primeras cooperativas rurales del país nacieron a partir de las ideas del ingeniero Miguel Sajaroff en 1900 y 1904, respectivamente, en Basavilbaso y Domínguez. Más adelante, se crearon cooperativas de producción lechera, así como comisiones de arbitraje para dirimir los diferendos entre los miembros de una colonia.

Los colonos judíos fueron pioneros en la utilización de la maquinaria agrícola e introdujeron cultivos que eran poco conocidos o aún totalmente desconocidos en el país, como el girasol, plantado por primera vez en Carlos Casares, o el ajo, en Médanos, ambos en la provincia de Buenos Aires. Mejoraron la producción de otros cultivos como la alfalfa, principalmente en Moisés Ville; la cebada, en Rivera y Bernasconi; las hierbas secas, en Colonia Dora y Moisés Ville.

Las cooperativas impulsaron la industrialización de la materia prima en los lugares de producción, dando lugar a la creación de las primeras queserías, lecherías y fábricas de manteca en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Otra consecuencia de los cambios que se produjeron a partir del trabajo de los colonos judíos en la producción alimentaria fue la necesidad de medios de transporte más eficientes, para que los productos elaborados en las colonias pudieran circular entre las diferentes provincias, lo cual derivó en un mayor desarrollo del ferrocarril.

Señalemos, asimismo, que el sistema proyectado por la jca se basaba en la diversificación de la producción, en extensiones de tierra más reducidas que lo que se estilaba en Argentina. La economía mixta que introdujo, fundada en una explotación intensiva, era muy distinta del cultivo y la ganadería extensivos que el país había conocido hasta entonces.

La segunda generación de gauchos judíos

Entre los jóvenes nacidos en las colonias, numerosos fueron los que optaron por una educación secundaria y superior y se fueron a vivir a Santa Fe, Rosario, Córdoba o Buenos Aires. El fenómeno “m’hijo el dotor” representó un éxodo considerable de posibles futuros colonos, pero también una cepa particularmente interesante de nuevos miembros de las colectividades judías urbanas.

Читать дальше