1 ...6 7 8 10 11 12 ...29

bb) Die speziellen Klauselverbote nach §§ 308, 309

24

Für Verträge mit Nichtunternehmernwird die Generalklausel durch die §§ 308, 309 näher konkretisiert. Dabei unterscheidet das Gesetz zwischen Klauselverboten ohne Wertungsmöglichkeit (§ 309) und Klauselverboten mit Wertungsmöglichkeit (§ 308). Die in § 308 aufgeführten Klauselverbote enthalten unbestimmte Rechtsbegriffe (z.B. „unangemessen“, „ohne sachlichen Grund“ etc.). Zur Feststellung eines Verstoßes ist daher immer zusätzlich eine umfassende Interessenabwägung erforderlich. In der Klausur sollte daher zweckmäßigerweise § 309 vor § 308 geprüft werden.

Die §§ 308, 309 betreffen die verschiedensten Rechtsgebiete und sollen daher nicht an dieser Stelle, sondern in den Skripten dargestellt werden, die sich mit diesen Themenbereichen befassen.

e) Rechtsfolgen der Nichteinbeziehung oder Unwirksamkeit, § 306

25

In Abweichung zu § 139 bestimmt § 306 Abs. 1, dass bei Nichteinbeziehung oder Unwirksamkeit einzelner Klauseln der Vertrag im Übrigen wirksam bleibt. Der Vertragsinhalt richtet sich gem. § 306 Abs. 2 in diesem Falle nach den gesetzlichen Vorschriften. Nur ausnahmsweise ist der Vertrag nach § 306 Abs. 3 insgesamt unwirksam, wenn ein Festhalten an ihm auch unter Berücksichtigung der nach § 306 Abs. 2 vorgesehenen Änderung für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte bedeuten würde.

Ist eine Klausel nach §§ 307–309 nichtig, so ist eine geltungserhaltende Reduktion unzulässig. Ansonsten könnte nämlich der Verwender risikolos testen, bis zu welcher Grenze er gehen könnte. So kann z.B. eine unzulässig hohe Vertragsstrafe nicht auf eine angemessene herabgesetzt werden.[9]

Anderes gilt für teilbare Klauseln. Enthält die Klausel neben der unwirksamen auch unbedenkliche sprachlich und inhaltlich abtrennbare Bestimmungen, bleiben diese wirksam, auch wenn sie den gleichen Sachkomplex betreffen.[10]

Voraussetzung hierfür ist, dass nach Wegstreichen der unwirksamen Teilregelung ein aus sich selbst heraus verständlicher Klauselrest verbleibt (sog. „blue pencil-test“ ).[11]

[1]

Looschelders Schuldrecht AT § 1 Rn. 2 m.w.N.

[2]

Palandt- Grüneberg § 311 Rn. 63.

[3]

BGH NJW-RR 2011, 462.

[4]

Looschelders Schuldrecht § 3 Rn. 2.

[5]

Z.B. § 1 SchwarzArbG, § 22 PBefG.

[6]

BGHZ 50, 306.

[7]

BGH XI ZR 405/12 und XI ZR 170/13.

[8]

BGHZ 89, 363.

[9]

EuGH NJW 2013, 2579.

[10]

Palandt- Grüneberg § 306 Rn. 7 m.w.N.

[11]

BAG NZA 2009, 783.

2. Teil Schuldrechtliche Grundbegriffe› B. Der Gläubiger

26

Gläubiger ist der Beteiligte, der aus dem Schuldverhältnis eine Leistung fordern kann, § 241 Abs. 1 . Bei ihm muss die Leistung bewirkt werden, damit Erfüllung eintreten kann, vgl. § 362 Abs. 1. Er entscheidet, ob auch eine andere Leistung an Erfüllungs statt angenommen wird, § 364 Abs. 1. Ihm gegenüber ist die Aufrechnung zu erklären, § 388 und er entscheidet maßgeblich über den Erlass der Forderung, § 397. Der Gläubiger ist „Herr des Anspruchs“ und hat dessen Schicksal in der Hand.

2. Teil Schuldrechtliche Grundbegriffe› B. Der Gläubiger› I. Ausgangspunkt

27

Gläubiger wird derjenige, zu dessen Gunsten der Anspruch entstanden ist. Das steht im Ergebnis der ersten Ebene Ihrer Anspruchsprüfung „Anspruch entstanden?“ fest. Sie fragen im Gutachten immer, ob zugunsten einer bestimmten Person ein Anspruch entstanden ist.

Beim vertraglichen Schuldverhältnis wird in der Regel der Vertragspartner der Gläubiger und beim gesetzlichen Schuldverhältnis derjenige, der kraft des gesetzlichen Tatbestandes die Leistung verlangen kann.

28

Abgesehen von diesem Ausgangspunkt gibt es aber auch besondere Situationen, die die Bestimmung des Gläubigers auf der ersten Ebene Ihrer Anspruchsprüfung („Anspruch entstanden?“) etwas komplizierter machen. Sehen wir uns diese Konstellationen an:

2. Teil Schuldrechtliche Grundbegriffe› B. Der Gläubiger› II. Echter Vertrag zugunsten Dritter

II. Echter Vertrag zugunsten Dritter

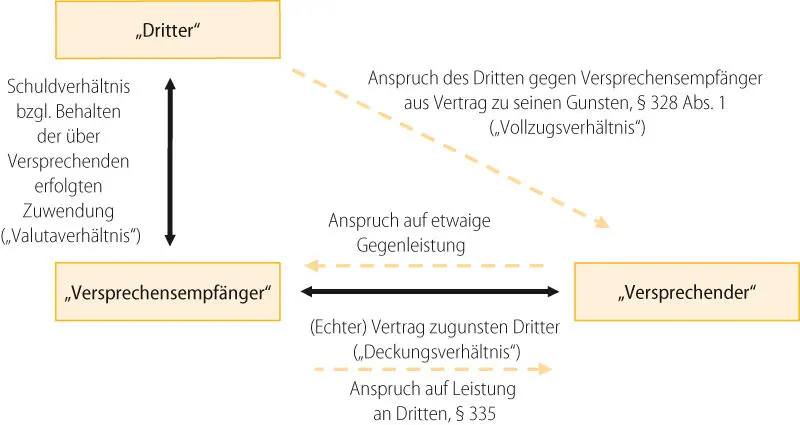

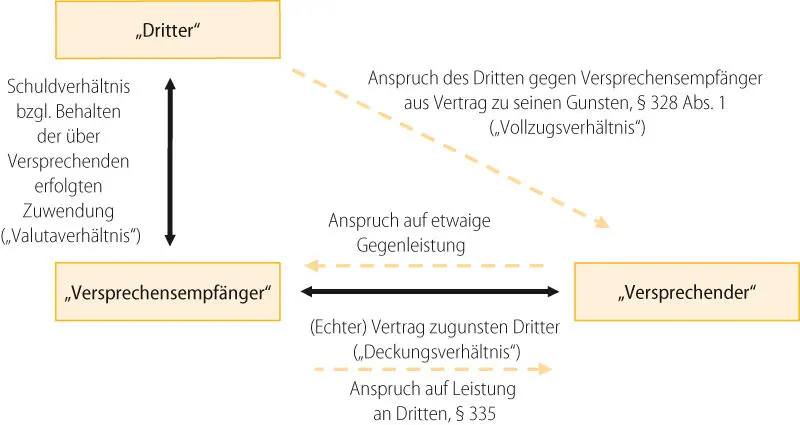

[Bild vergrößern]

29

Bei einem vertraglichen Schuldverhältnis muss der Vertragspartner nicht zwingend auch Gläubiger der vereinbarten Leistung sein. Gemäß § 328 Abs. 1 kann durch Vertrag eine Leistung an einen Dritten mit der Wirkung vereinbart werden, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern. Der Dritte wird durch den Vertragsschluss unmittelbar Gläubiger, ohne dass es eines weiteren rechtsgeschäftlichen Aktes bedarf.[1]

Hinweis

Aus dem Wortlaut des § 328 folgt, dass es Verträge zugunsten Dritter nur bei Schuldverträgen gibt und nicht bei dinglichen Verträgen. Es gibt also keine Übereignung oder Abtretung zugunsten Dritter.

Der Vertrag zugunsten Dritter ist kein eigener Vertragstyp neben anderen Typen des besonderen Schuldrechts wie etwa Kaufvertrag, Werkvertrag oder Mietvertrag. Vielmehr handelt es sich um eine besondere Ausprägung eines schuldrechtlichen Vertrages, ohne an der Zuordnung des Vertrages zu einem Typus des Besonderen Schuldrechts etwas zu ändern.

Man spricht vom sog. „echten“ Vertrag zugunsten Dritter, um eine Abgrenzung zu den Fällen des (bloßen) Vertrages mit „Schutzwirkung zugunsten Dritter“ zu schaffen.[2] Ob ein Vertrag i.S.d. § 328 Abs. 1 vorliegt, ist nach § 328 Abs. 2 durch Auslegung zu bestimmen.[3]

JURIQ-Klausurtipp

Im Gutachten müssen Sie bei der Frage „Anspruch entstanden?“ prüfen, wer nach dem Inhalt des Vertrages Gläubiger des geprüften Anspruches sein soll.

Der Einstieg in die Thematik könnte wie folgt formuliert werden:

„Zwar ist zwischen A und B selbst kein Vertrag zustande gekommen. Der A könnte jedoch aus dem zwischen B und C geschlossenen Vertrag unmittelbar einen Anspruch gegen den B auf (Zahlung, Beförderung, etc.) erworben haben. Zu prüfen ist deshalb, ob ein solcher Vertrag zu seinen Gunsten i.S.d. § 328 Abs. 1 vereinbart worden ist. Ausdrücklich haben B und C dies nicht vereinbart. Möglicherweise sind ihre Erklärungen aber dahin auszulegen, dass dem A ein eigenes Forderungsrecht gegen den B zustehen soll. (…)“

30

Um die beteiligten Personen auseinanderhalten zu können, verwendet das Gesetz folgende Bezeichnungen:

Die am Vertragsschluss nicht beteiligte Person, die den Anspruch kraft des Vertrages erwirbt, ist „Dritter“(vgl. § 328 Abs. 1).

Die Person, die nach dem Vertrag zur Leistung an den Dritten verpflichtet wird, heißt „Versprechender“(vgl. §§ 332, 333, 334).

Die Person, die den Vertrag mit dem Versprechenden zugunsten des Dritten geschlossen hat, ist der „Versprechensempfänger“(vgl. §§ 331, 332, 335).

31

Auch hinsichtlich der verschiedenen Beziehungen der Parteien zueinander werden besondere Begriffe verwendet:

Den Vertrag zwischen Versprechenden und dem Versprechensempfänger, der den Anspruch des Dritten begründet, nennt man „Deckungsverhältnis“oder „Grundverhältnis“.[4] Warum? Der Vertrag zwischen dem versprechenden Schuldner und dem Versprechensempfänger schafft nicht nur den Schuldgrund für die Leistung, sondern sorgt zugleich für die „wirtschaftliche Deckung“ in Form einer Gegenleistung, die der Versprechensempfänger dem Versprechenden für die versprochene Leistung in der Regel schuldet.

Читать дальше