Literatur:

Vgl die Texte bei Savigny , System, I 7; B. Windscheid , Pandekten, 7. Aufl. 1891, I 88; Gierke , Deutsches Privatrecht, I 251; Jhering , Geist des römischen Rechts, III 327, 339/340.

183

Das subjektive Recht bildet ein unverzichtbares Instrument der Rechtsordnung. An der älteren Willenstheorie ist richtig, dass das subjektive Recht der berechtigten Person eine Bestimmungsbefugnis gegenüber anderen verleiht. Der Eigentümer einer Sache hat die Befugnis, soweit es ihm das Recht gestattet, andere von der Einwirkung auf die Sache auszuschließen (§ 903 S. 1), etwa einem anderen zu verbieten, sein Haus zu betreten, seine Zahnbürste zu benutzen etc. Dem Inhaber einer Forderung ist die Befugnis zugewiesen, das Verhalten des Verpflichteten im Hinblick auf die Pflichterfüllung zu bestimmen; macht er die Forderung geltend und erfüllt sie der Verpflichtete nicht freiwillig, so kann er Zwangsmittel gegen ihn in Gang setzen. Der Betrachtungsweise Jherings verdanken wir indes die Erkenntnis, dass wir die Bestimmungsbefugnis (als das instrumentale Element des subjektiven Rechts) nicht isoliert betrachten dürfen, sondern auf den Zweck des Interessenschutzes beziehen müssen. Wir können das subjektive Recht demnach definieren als eine Bestimmungsbefugnis (oder ein Bündel von Bestimmungsbefugnissen) einer Person gegenüber anderen Personen, mit deren Hilfe sie bestimmte Interessen soll verfolgen und verwirklichen können . Die Hereinnahme des auf Interessenschutz und -verwirklichung gerichteten Zwecks in die Definition des subjektiven Rechts ermöglicht es, seinen genauen Inhalt und Umfang vom Schutzzweck her zu bestimmen.

Teil III Struktur und Verwirklichung von Pflichten und Rechten› Kapitel 2 Die Pflicht und ihr Verhältnis zum subjektiven Recht

Kapitel 2 Die Pflicht und ihr Verhältnis zum subjektiven Recht

184

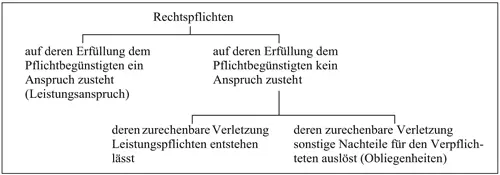

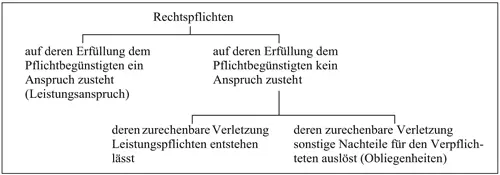

Das Gegenstück zum subjektiven Recht ist die Rechtspflicht, das rechtliche Sollen. Das Rechteiner Person korrespondiertgewöhnlich mit der Pflichteiner anderen. Wenn der Eigentümer einer Sache befugt ist, einen beliebigen anderen von der Nutzung der Sache auszuschließen, so ist folgerichtig der andere verpflichtet, diese Bestimmungsbefugnis zu beachten. Ist A berechtigt, von B die Zahlung von 100 € zu verlangen, so ist B verpflichtet, 100 € an A zu zahlen. Erklärt das Gesetz eine Person für verpflichtet, einer anderen eine Leistung zu erbringen, so wird damit gewöhnlich dem Begünstigten das Recht zugewiesen, die Leistung zu verlangen. So ist zB nach § 433 I 1 durch den Kaufvertrag der Verkäufer einer Sache verpflichtet , dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum daran zu verschaffen. Dieser Satz bedeutet zugleich, dass der Käufer das Recht haben soll, vom Verkäufer die Erfüllung dieser Pflichten zu verlangen, obwohl in § 433 I 1 davon nicht ausdrücklich die Rede ist. Das gilt allgemein für Leistungspflichten aus Schuldverhältnissen. Wenn § 241 I 1 sagt, kraft des Schuldverhältnisses sei der Gläubiger berechtigt, vom Schuldner eine Leistung zu fordern, so ist gleichzeitig eine entsprechende Leistungspflicht des Schuldners vorausgesetzt.

185

Nicht immersteht jedoch einer Pflicht der Anspruch des Begünstigten auf Pflichterfüllunggegenüber. Das Gesetz kennt vielmehr auch andere Formen, den Verpflichteten zu pflichtgemäßem Tun anzuhalten (mittelbare Sanktionen). So ergibt sich aus § 241 II, dass ein Schuldverhältnis die Partner außer zur Leistung (§ 241 I) auch zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des jeweils anderen Teils verpflichten kann. ZB ist ein Malermeister, der es vertragsgemäß übernommen hat, die Wohnung zu streichen, außer zur Leistung auch dazu verpflichtet, die Arbeiten so durchzuführen, dass die Wohnungseinrichtung seines Vertragspartners unbeschädigt bleibt. Auf die Erfüllung dieser Rücksichtspflichten („Schutzpflichten“) besteht aber gewöhnlich kein Leistungsanspruch des anderen Teils; vielmehr sind diese Pflichten so konstruiert, dass erst ihre zurechenbare Verletzung weitere Sanktionen auslöst, zB zum Schadensersatz verpflichtet (§ 280 I), auf deren Erfüllung dann allerdings ein Anspruch besteht. Diese Art der mittelbaren Sanktion wird bei Pflichten gewählt, die nicht ein bestimmtes Leisten, sondern allgemein ein sorgfältiges oder faires Verhaltenim Umgang mit anderen zum Gegenstand haben. Auf das in diesem Sinne korrekte Verhalten besteht kein Anspruch; erst die Pflichtverletzung löst zu Lasten des pflichtwidrig Handelnden echte Leistungspflichten aus.

186

Die mittelbare Sanktion einer Pflicht kann auch darin bestehen, dass die Pflichtverletzung keine Folgepflichten, sondern andere Rechtsnachteilemit sich bringt: Der pflichtwidrig Handelnde muss dann eine Verschlechterung seiner Rechtsstellung hinnehmen. Man spricht in diesem Zusammenhang statt von Pflichtverletzung auch von der Verletzung einer Obliegenheit. Sachlich ändert das nichts daran, dass es sich um Pflichtwidrigkeiten handelt, die eine besondere Art von Rechtsfolge auslösen (str.).

Hat beispielsweise bei Entstehung eines Schadens ein Verschulden des Geschädigten mitgewirkt, so kann sein Anspruch gegen den verantwortlichen Schädiger gemindert werden oder ganz entfallen, § 254 I. Es wird die Auffassung vertreten, dass die anspruchsmindernde Wirkung des Mitverschuldens nicht die Folge einer Pflichtverletzung sei, da es ein Verschulden „gegen sich selbst“ nicht gebe; folglich sei der Begriff „Mitverschulden“ falsch gewählt. Indes kann man der Regelung des § 254 folgenden Gedankengang zu Grunde legen: Ein Schadensfall pflegt für alle Beteiligten Unannehmlichkeiten mit sich zu bringen. Nicht nur der Geschädigte, auch der Urheber des Schadens gerät in eine missliche Lage. Oft bleibt unklar, wer von mehreren Personen den Schaden verursacht hat; oft ist streitig, ob den Urheber ein Verschulden trifft; oft ist folglich der Ausgang eines Haftungsprozesses ungewiss. Angesichts dieser Situation erlegt das Gesetz einer Person die Verpflichtung auf, auch im Hinblick auf die eigene Schädigung zumutbare Anstrengungen zu unternehmen, um Schadensfälle zu vermeiden. Wer eine eigene Schädigung schuldhaft mitverursacht, handelt daher pflichtwidrig. Die Folge ist aber nur, dass die eigenen Ansprüche gegen den (mit-)verantwortlichen Schädiger gemindert werden oder entfallen.

[Bild vergrößern]

Teil III Struktur und Verwirklichung von Pflichten und Rechten› Kapitel 3 Absolute und relative Rechte

Kapitel 3 Absolute und relative Rechte

187

Die subjektiven Rechte (Berechtigungen) werden nach verschiedenen Gesichtspunkten unterteilt. Von fundamentaler Bedeutung für das deutsche Recht ist die Einteilung in relative und absolute Rechte. Anlass der Unterscheidung bildet die Regelung des § 823 I BGB. Danach ist zum Schadensersatz verpflichtet, wer vorsätzlich oder fahrlässig ua das Eigentum oder „ein sonstiges Recht“ eines anderes widerrechtlich verletzt. Die Frage ist, was man unter einem „sonstigen Recht“ zu verstehen hat. Nach dem Wortlaut des § 823 I kann man zum Ergebnis kommen, dass jedes Recht gemeint ist. Diese Auffassung entspricht jedoch nicht der vorherrschenden Interpretation. Vielmehr soll als „sonstiges Recht“, dessen Verletzung einen Schadensersatzanspruch nach § 823 I auslöst, nur ein „absolutes“ Recht in Betracht kommen; „relative“ Rechte hingegen sollen nicht den Schutz der Vorschrift genießen.

Читать дальше