Meine Reisen haben stets Projektcharakter gehabt. Mir ging und geht es nicht darum, möglichst schnell von einem Hafen zum nächsten zu kommen. Ganz sicher will ich keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen – dann hätte ich definitiv ein anderes Boot haben müssen. Ich suche auch nicht die Bequemlichkeit und den Luxus einer Ferienwohnung an Bord. Es ist vielmehr die Durchmischung von traditioneller Seemannschaft, das Arbeiten in einem engagierten Team und das verantwortungsvolle Abarbeiten von Aufgaben. Einen Haikutter in den hohen Breiten zu betreiben – egal, ob im Norden oder im Süden – ist allemal eine sportliche Angelegenheit. Um die Aufgaben umsetzen zu können, ob Dokumentationen oder die Begleitung wissenschaftlicher Projekte, brauche ich eine solide Arbeitsplattform. Haikutter sind Arbeitsschiffe, die genau das liefern: eine Arbeitsplattform. Dazu genügend Decksfläche und ein gutmütiges Seeverhalten. Vorausgesetzt, dass ein Haikutter optimal gepflegt wird und sich technisch wie strukturell in einem über jede Zweifel erhabenen Zustand befindet und die Crew über eine gute Seemannschaft verfügt, kann er nahezu überall fahren. Das gilt sicherlich auch für andere Holzschiffe wie z. B. die deutlich größere ACTIV oder die kleine WANDERER von Thies Matzen. Die leider stark dezimierte hölzerne Fischereiflotte hat über Jahrzehnte Wind und Wetter getrotzt. Insofern begegne ich den skeptischen Blicken einiger hochgerüsteter Yachtsegler mit großer Gelassenheit.

Die DAGMAR AAEN ist kein Museumsschiff, sie ist auch kein Traditionsschiff. Sie ist ein Arbeitsschiff, eine Yacht, die weltweit unterwegs ist. Auf ihr fahren Frauen und Männer unterschiedlicher Nationalitäten und Altersgruppen, die sich mit dem Schiff und den damit verbundenen Aufgaben identifizieren. Junge Leute und alte Schiffe – geht das zusammen? Ich denke, sehr gut. Auf der DAGMAR AAEN gehören junge Leute zur Stammcrew. Man muss ihnen den Zugang ermöglichen und den Funken überspringen lassen. Querdenken, neue Wege gehen und vor allen Dingen junge Menschen einbinden – nur so erhalten wir die Flotte.

Die Reise zum Kap Hoorn führt über die Bahia Nassau, eine nach Südwesten offene, etwa 20 Meilen breite, extrem ausgesetzte Meeresbucht. Die Wetterprognosen haben Starkwind vorhergesagt, aber keinen Sturm. Bei Einbruch der Nacht legt der Wind plötzlich auf über 50 Knoten zu. Die querab kommenden Seen werden 2 bis 3 Meter hoch und krachen unablässig an Deck. Es ist nicht die Höhe des Seegangs – weiter draußen erlebt man ganz andere Seegangshöhen –, sondern die brachiale Gewalt, die in einer einzigen dieser brechenden Seen steckt. Die Wasserwucht ist unglaublich. Das Schiff steckt das weg. Wir sind nass bis auf die Knochen. Spätestens jetzt wünscht man sich, doch ein Ruderhaus zu haben. Erst als wir in den Schutz der Wollaston-Inseln geraten und wenig später den Anker fallen lassen, kommt das Schiff zur Ruhe. Tagelang warten wir bei heulendem Sturm vor Anker liegend auf das nächste Wetterfenster. Als es sich endlich einstellt, fahren wir zum Kap Hoorn. Danach wieder Sturm – wieder warten auf das nächste Wetterfenster – wie wir dieses Wort mittlerweile hassen. Dann der Sprung über die Drake-Passage in die Antarktis. Fünf Tage benötigen wir dafür. Es ist eine andere, fremde Welt; eine Welt mit einem hohen Suchtpotenzial. Der Versuch, die Erlebnisse auf wenige Zeilen zusammenzufassen, würde kläglich scheitern. Zu komplex, zu intensiv sind die Eindrücke. Auf der Rückreise laufen wir die unbewohnten und steilen Klippen der Ildefonso-Inseln an, um mit einem Wissenschaftler Felsenpinguine mit Minisendern zu bestücken. Aber daraus wird nichts. Ein Anlanden ist unmöglich. 3 bis 4 Meter hoher Seegang, der sich krachend in den Klippen bricht, macht jeden Gedanken an eine Anlandung hinfällig. Auch die Isla Noir, die in einem Seegebiet liegt, das bezeichnenderweise den Namen »Milky Way« trägt, lässt uns nicht an sich ran. Die See ist dort bei Starkwind – und den gibt es meistens – weiß – so weiß wie die Milchstraße eben. Die über den Pazifik anrollenden Seen brechen sich in Kaskaden über den unzähligen Klippen und Untiefen. Kein Geringerer als Joshua Slocum hat dem Milky Way seinen Namen gegeben. Slocum hat das Gebiet als sein gefährlichstes Erlebnis bezeichnet. Aber das Naturerlebnis ist trotz allem gigantisch. Unseren ultimativen Sturm erleben wir auf der Rückreise, noch immer in den Roaring Forties. 8 bis 10 Meter hohe, teilweise brechende Seen. Wir laufen vor Wind und Seen ab. Ein Brecher zerschlägt unser Schlauchboot, das achtern in den Davits hängt. Es zerplatzt wie ein Luftballon.

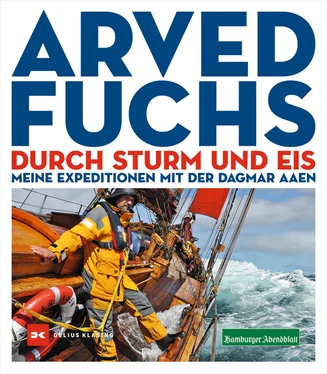

Unter Sturmbesegelung pflügt die DAGMAR AAEN durch die See .

Während die DAGMAR AAEN beigedreht auf Warteposition vor der Insel Hornos liegt, geht es per Beiboot zur steinigen Küste .

Das berühmte Monument von Kap Hoorn steht auf einer exponierten Klippe. Es ist vor einigen Jahren bei einem Orkan einfach abgebrochen. Ein Stück weiter stehen der Leuchtturm und die alte, hölzerne Kapelle .

Und die DAGMAR AAEN? Die steckt das alles weg. Bisweilen beschleicht mich sogar das Gefühl, als fühle sie sich dabei so richtig wohl. Gelegentlich surft sie die Wellen laut GPS mit 12,5 Knoten hinunter. Aber sie läuft dabei nicht aus dem Ruder, sondern fährt wie auf Schienen weiter. Das Schiff kann das – und diese Gewissheit vermittelt der Crew eine gewisse Gelassenheit.

Von den 21.000 Seemeilen, die wir in dem einen Jahr zurückgelegt haben, war zum Glück nur der Teil auf der Südhalbkugel in den 40er-Breitengraden und südlich davon von schwerem Wetter geprägt. Der Rest war moderat. Die DAGMAR AAEN – ein Alleskönner? Nein, ganz so ist es sicher nicht. Tropen kann sie nicht. Der Teer, der die Plankennähte abdichten soll, schmilzt. Die Hitze in Westafrika, Brasilien oder in den Mallungen lässt die Crew hyperventilieren und verzweifelt nach Abkühlung Ausschau halten. Unter Deck wird es heiß und stickig wie in einem Backofen, die Kleidung in den Schapps spakig und muffig. Aber zum Glück geht auch das irgendwann vorüber.

Wie ist es denn nun: Stellen traditionell gebaute und getakelte Schiffe einen Anachronismus in der Zeit von Alurümpfen, Karbonmasten und Rollreffanlagen dar?

Nein, ganz sicher nicht. Sie sind nur anders, die alten Schiffe. Es lebe der Unterschied!

FREDERIKE »FREDO« RADEBOLD

Seit 1991 sind auf den Expeditionen viele verschiedene Menschen auf der DAGMAR AAEN gesegelt. Bei der Zusammenstellung der Crew achtet Arved immer darauf, dass neue Bewerber zum absolut komfortfreien Schiff und zur Mannschaft passen. Dabei ist es nicht entscheidend, Segelprofi zu sein, denn die Handhabung des Riggs kann man auch unterwegs lernen. Viel wichtiger ist es, sich positiv in die Crew einzubringen. Zu akzeptieren, dass wir auf engstem Raum ohne jegliche Privatsphäre gemeinsam klarkommen müssen und immer für das Schiff da sein müssen. Schließlich ist die DAGMAR AAEN gerade in den hohen Breiten unsere Lebensversicherung. Über die Jahre ist die Stammcrew ein eingeschworener Haufen geworden. Eine Mischung aus Männern und Frauen, aus jung und alt. Frederike gehört zum Nachwuchs der Crew. Schon ihre Eltern waren auf der DAGMAR aktiv. Auf ihrer ersten Reise als vollwertiges Besatzungsmitglied war Fredo (so wird sie an Bord genannt) noch Schülerin.

Читать дальше