Sind wenigstens in diesem Fall die Details stimmig? Ja, durchaus, es gibt keine Widersprüche. Dafür wie immer Vorbilder. Die Krippe bzw. den Futtertrog im Stall hat Lukas eingeführt, um einen größtmöglichen Gegensatz von weltlichem Herrscher und Gottessohn zu erzeugen, auch im Hinblick darauf, dass der Erlöser keine »Herberge« findet, vielmehr in der jüdischen Umgebung abgewiesen wird. Die Windeln stehen für die ganz normale Geburt, der Erlöser ist eben nicht vom Himmel gefallen oder sonst wie »geschaffen«, sondern wirklich Mensch geworden, braucht Windeln wie jedes Kind. Und die Hirten? Hirten gehörten nach der damaligen Sozialleiter auf die unterste Stufe, zählen also zu Lukas’ Lieblingen. Sie sind offenbar befähigt, das Ereignis zu verstehen – nach entsprechender Ansprache von oben. Wenn man zusätzlich bedenkt, dass Lukas ein gebildeter Hellenist ist und für den vielleicht noch gebildeteren Theophilus schreibt, könnte man daran denken, dass er die Szene mit einem literarischen Kolorit ausstatten wollte, das nahelag. Als Vergil in der vierten Ekloge seiner Hirtengedichte die Geburt eines Herrschers ankündigte, der ein Goldenes Zeitalter einleiten wird, ist die Umgebung ebenfalls »bukolisch« geprägt, spielt also im Hirtenmilieu, weil Goldenes Zeitalter und Einfachheit zusammengehören – als Gegenbild zu den Zivilisationsexzessen im hochentwickelten Römischen Reich.

Andererseits bewegt sich Lukas ganz in der Tradition des Alten Testaments, wenn er den Hirten ein »Zeichen« geben lässt, wie es immer bei besonderen Anlässen der Fall war. Man kann ihm höchstens vorwerfen, dass er bei der Szenerie noch nicht an Ochs und Esel dachte, die später hinzuerfunden wurden, weil sie perfekt zu einer Vorausdeutung beim Propheten Jesaja passen: »Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn; Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht« (Jes 1,3). Lukas fährt fort mit dem, was nach einer Geburt im Judentum gesetzesgemäß notwendig ist: mit der Beschneidung und Reinigung – davon war schon die Rede. Bei dieser Schilderung wird wieder einmal deutlich, dass Lukas sich in den jüdischen Gebräuchen schlecht auskennt. So spricht er von »ihrer« Reinigung im Plural, obwohl nach dem jüdischen Recht nur die Frau dieser Reinigung nach der »unrein« machenden Geburt bedarf – im damaligen griechischen Recht sind es übrigens wirklich beide. Und auch das bei der Reinigung übliche Opfer (zwei Tauben statt des Lamms, das Reiche darzubringen hatten) scheint Lukas mit dem weiteren Opfer von fünf Schekeln durcheinanderzubringen, die dazu dienten, den Sohn bei der Darstellung »auszulösen«, weil jede männliche Erstgeburt ansonsten zum Dienst im Tempel bestimmt war.

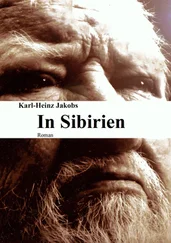

Aber es kam Lukas offenbar bei der ganzen Prozedur ohnehin weniger auf die jüdischen Bräuche an als auf ein dabei sich vollziehendes Ereignis, das wieder einmal perfekt ausgedacht sein dürfte. Es taucht nämlich der greise und blinde Simeon auf, dem der Heilige Geist versprochen hatte, er werde vor seinem Tod den Messias sehen. Simeon erkennt das Kind trotz seiner Blindheit sofort, lobt Gott wieder in einem berühmten Lobgesang (dem Nunc dimittis , ›Nun, Herr, entlässt du mich in Frieden‹, ebenfalls einer Collage aus dem Alten Testament, speziell aus dem Propheten Jesaja) für die Erfüllung des Versprechens und kündigt der verdutzten Maria das einstige bittere Ende an. Auch die greise Prophetin Hanna, die sich täglich im Tempel aufhält, kommt hinzu und versteht, was hier vorgeht. Rembrandt hat die eindrucksvolle Szene mehrfach als Motiv gewählt, weil ihn offenbar die Darstellung des Blinden reizte.

Rembrandt van Rijn: Simeon mit dem Jesusknaben auf dem Arm , um 1661

Dann springt Lukas zu zwei Ereignissen, die schon weit von der Geburt entfernt liegen. Zuerst schildert er den spektakulären Auftritt des zwölfjährigen Jesus im Tempel, der plötzlich verschwunden ist und den die besorgten Eltern dabei wiederfinden, wie er die »Alten« belehrt – und die Eltern wegen ihrer verständlichen Sorge einigermaßen derb zurechtweist. Der nächste Abschnitt behandelt dann die Taufe durch Johannes im Jordan mit ungefähr dreißig, und zwar ganz nach Markus unter Mitwirkung des Heiligen Geistes, der aus dem sich öffnenden Himmel in Gestalt einer Taube herabkommt, wozu eine Stimme sagt: »Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden« – was direkt aus dem Propheten Jesaja (Jes 44,1) stammt, wo es auf Israel, den »Gottesknecht«, gemünzt ist. Diese Passage ist immer eng mit einer anderen Stelle in Verbindung gebracht worden, nämlich mit der Formulierung »Mein Sohn bist du. Ich selber habe dich heute gezeugt« aus Psalm 2,7 – möglicherweise überhaupt die ursprüngliche Version. Immerhin beginnt die Kirche nach Ausformung der Liturgie in der Spätantike die Mitternachtsmesse von Weihnachten mit diesem Psalmvers. Nicht zufällig. Denn dem Geburtsfest, das wir heute so selbstverständlich mit Weihnachten als der Geburt des Menschen Jesu verbinden, ging einmal ein ganz anderes Geburtsfest voraus, dem die Vorstellung zugrunde lag, dass die eigentliche, nämlich göttliche Geburt Jesu mit der Taufe zustande kam. Dies wird uns noch näher beschäftigen.

Wie lässt sich ein knappes Fazit ziehen? Ich versuche es so: Lukas hat sich die Geburtsgeschichte ausgedacht und dem ihm vorliegenden Stoff hinzugefügt. Sie ist nach literarischen Kriterien überzeugend, ja »schön« konstruiert, aber nicht wirklich »richtig«. Darüber sollte man sich nicht wundern, weil es um Richtigkeit ohnehin nicht geht. Von heute her gesehen müsste man betonen, dass Lukas nicht einfach ein Idyll bietet. Personen und Ereignisse stammen eigentlich alle aus dem Fundus des Alten Testaments. Die gesamte Geburtsdarstellung läuft auf diese Verbindung hinaus. Wenn man sich Theophilus als ersten Leser vorstellt, lag darin wohl ein äußerst wichtiger Punkt. Noch wichtiger aber: Dieser Jesus war Gottes Sohn. Sein Auftreten hat wirklich stattgefunden, ist (wenn auch nicht widerspruchsfrei) datierbar – für Theophilus vermutlich ebenfalls von erheblicher Bedeutung. Der lange Vorspann vor dem dann folgenden »eigentlichen« Evangelium hat sich also gelohnt.

Man möchte sich ausmalen, wie es Lukas dabei zumute war, dem Erfinder, der sich als Chronist ausgab. Hatte er Skrupel, weil er letztlich nicht die Wahrheit sagte? Oder ist das wieder eine neuzeitliche Vorstellung? Glaubte er überhaupt, dass Theophilus ihm das Mythologische als historisch abnahm? Oder war er eher stolz darauf, ein Stück Mythologie geliefert zu haben, das die wirklichen Tatsachen perfekt in Szene setzte? Niemand weiß es.

Dabei hat Lukas einiges nicht erzählt, ohne dessen Kenntnis die heutige Weihnachtsfestzeit nicht vorstellbar ist: Weder die Anbetung der Heiligen Drei Könige noch der betlehemitische Kindermord kommen bei ihm vor. Es hat also einen zweiten Geschichtenerfinder im Zusammenhang mit Weihnachten gegeben, einen von Lukas unabhängigen. Dies war der Evangelist Matthäus, nicht zu verwechseln mit dem Apostel Matthäus, der in der frühen Kirche allerdings auch als Verfasser des Evangeliums angesehen und aus diesem Grund immer als der erste Evangelist den anderen vorangestellt wurde – sozusagen als Berichterstatter aus erster Hand. Aber auch dieser Evangelist bezieht sich viel zu stark auf Markus, um als selbständig gelten zu können. Natürlich hat man sich auch bei ihm gefragt, ob er zunächst Jude oder Heide war. Weil er nicht nur das Alte Testament sehr gut kennt, sondern auch die jüdischen Traditionen und nicht zuletzt verhältnismäßig schlechtes Griechisch schreibt, hat man ihn mehrheitlich als ursprünglichen Juden angesehen. Dabei ist auch Matthäus ein Befürworter der Völkermission, er könnte in Syrien bzw. der Hauptstadt Antiochia mit ihrer hellenistischen Umgebung gelebt haben. Auf jeden Fall schrieb er ungefähr zur gleichen Zeit wie Lukas, also nach 70, dem Jahr der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer, was Matthäus ausdrücklich als gerechte Strafe für den »Mord« an Jesus ansah – vom ausgeprägten Antijudaismus gerade dieses Evangelisten war schon die Rede.

Читать дальше