1.5 Denken in Systemen und Prozessen

Wie erwähnt ist das Denken in Systemen und Prozessen eine wesentliche Grundlage des SGMM. Systemdenken hat den Anspruch, interdisziplinäre Perspektiven zu ermöglichen. Prozessdenken soll einzelne Funktionen in einen (Wirkungs-)Zusammenhang bringen (z. B. in einem Wertschöpfungsprozess Einkauf, Produktion und Marketing). Entsprechend werden heute viele Unternehmen auch nicht mehr nach Funktionen, sondern nach Leistungsprozessen organisiert, was das Überwinden von funktionalen Denksilos ermöglicht. Instrumente wie die Arbeit mit Netzwerken bei der integrierten Problemlösung (Probst & Gomez, 1991) oder der Einsatz von Prozesslandkarten für die Weiterbearbeitung von komplexen Fragestellungen haben den Charakter von «grenzüberspannenden Objekten» (Boundary Spanning Objects, vgl. Spee & Jarzabkowski, 2009). Nachfolgend werden die wesentlichen Merkmale von Systemen und Prozessen dargestellt.

1.5.1 Systemsicht auf Organisationen

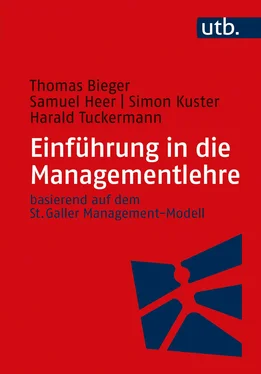

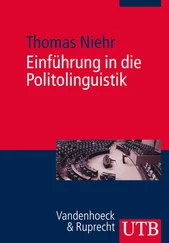

[36] Systeme können definiert werden als «geordnete Gesamtheit von Elementen zwischen denen irgendwelche Beziehungen bestehen oder hergestellt werden können» (Ulrich, 1968, S. 105). Vereinfacht können diese Elemente durch Grafiken dargestellt werden, in denen die Beziehungen zwischen den Elementen mit Pfeilen dargestellt werden ( Abbildung 1-8).

Abbildung 1-8: Tourismus als illustratives Beispiel eines Systems

Quelle: Bieger (2010, S. 64); nach Kaspar (1996, S. 12)

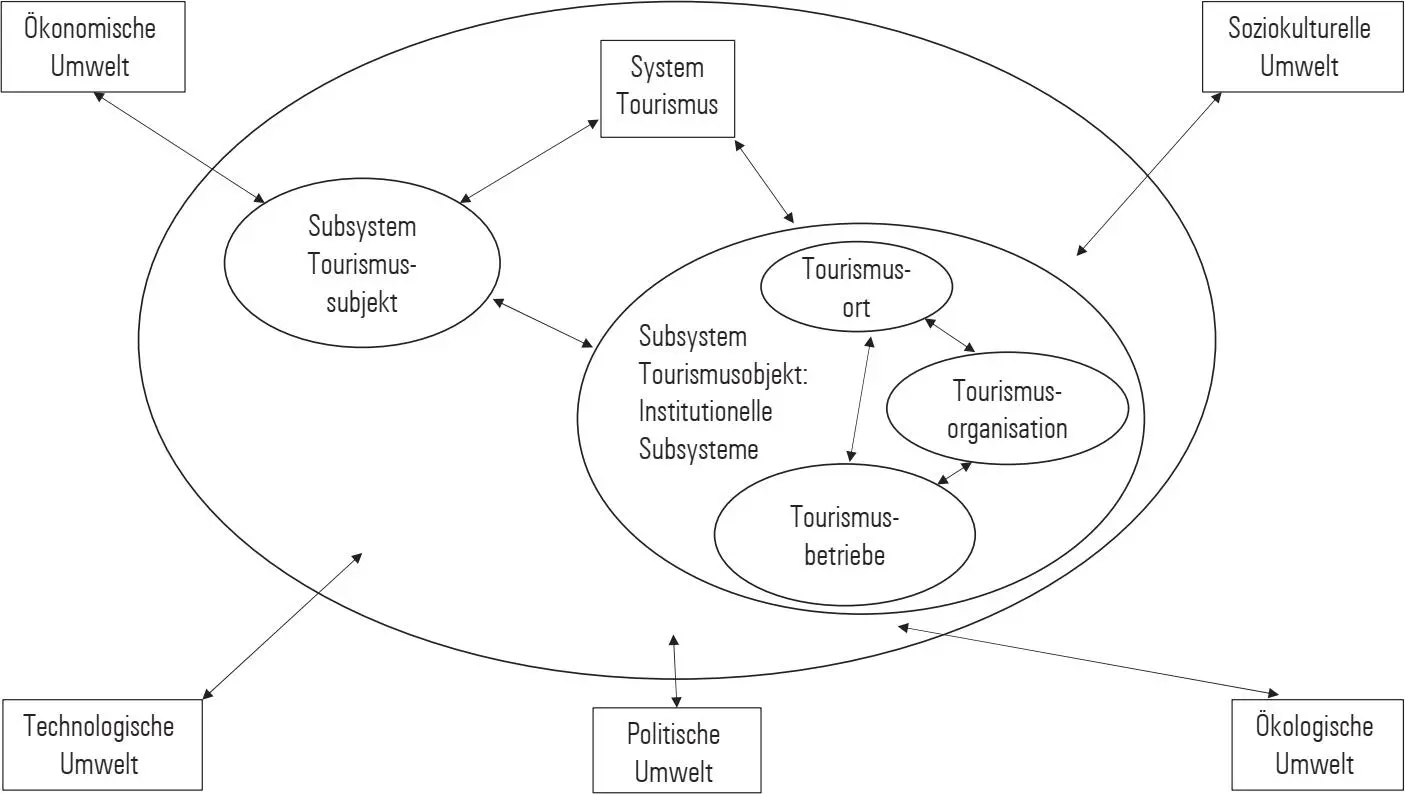

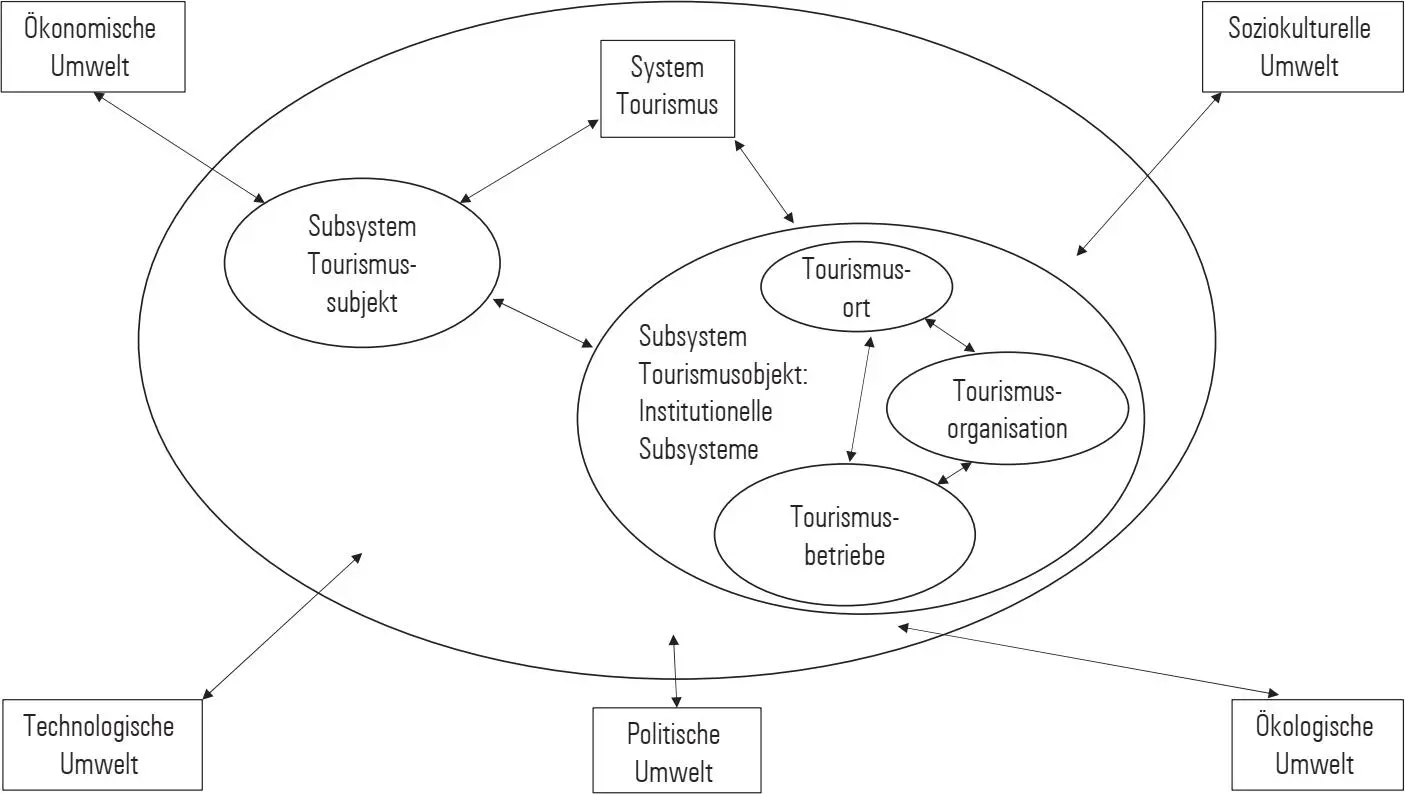

Es können verschiedene Typen unterschieden werden, welche die Struktur von Systemen beschreiben und häufig in Form von Netzwerken dargestellt werden (vgl. auch Bieger, Pechlaner, Liebrich & Beritelli, 2004). So lassen sich exemplarisch Stern-Netze und vermaschte Netze unterscheiden ( Abbildung 1-9). Bei reinen Stern-Netzen steht ein Element im Zentrum, über das alle Verbindungen laufen; dieses «kontrolliert» quasi das System. Die Entwicklung des Netzes hängt damit aber auch von den Kapazitäten dieses zentralen Elementes ab. Ein Beispiel sind Hub- und Spoke-Netzwerke von Airlines, bei denen der Verkehr über einen zentralen Hub, einen Flughafen mit Umsteigverbindungen, abgewickelt wird. Andere Beispiele sind Beratungsteams oder klassische Lehrstuhlstrukturen, wo sämtliche Kommunikations- und Arbeitsbeziehungen durch den Partner oder die Ordinaria gesteuert und damit auch überwacht werden.

[37] Bei vermaschten Netzen oder Maschennetzen bestehen Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen, wobei im Extremfall jedes Element mit jedem verbunden ist. Der Vorteil dieses Systems ist die Redundanz. Wenn ein Element ausfällt, so können dessen Funktionen auch durch andere Elemente übernommen werden. Dies war auch die Grundidee bei der Entwicklung des World Wide Webs. Zuvor bestanden IT-Strukturen aus einem zentralen Rechner, an den alle Aussenstellen-Terminals angeschlossen waren. Wenn der zentrale Knoten durch einen Terroranschlag oder durch ein technisches Problem ausgefallen wäre, hätte dies das ganze IT-System lahmgelegt. Mit der militärisch induzierten Entwicklung des World Wide Web sollte ein IT-System geschaffen werden, das in einem solchen Fall weiter funktioniert, weil jeder Rechner mit jedem verbunden ist (vgl. Deitel, 2012). Der Nachteil dieser Systeme ist ihre schwierige Steuerbarkeit, da der zentrale Knoten, über den alles gesteuert werden könnte, fehlt.

Ein Spezialfall des vermaschten Netzes ist das Rasternetz. Dieses besteht aus einem rechtwinklig strukturierten Netz, bei dem die Elemente jeweils mit den auf allen vier Seiten angrenzenden Nachbar-Elementen verbunden sind. Wenn einer der Knoten in einem Rasternetz ausfällt, kann auf Parallelverbindungen ausgewichen werden. Dies erklärt auch, warum Rasternetze häufig in der Strassen- und Verkehrsplanung angewendet werden.

Abbildung 1-9: Exemplarische Typen von Netzwerken zur Darstellung von Systemen

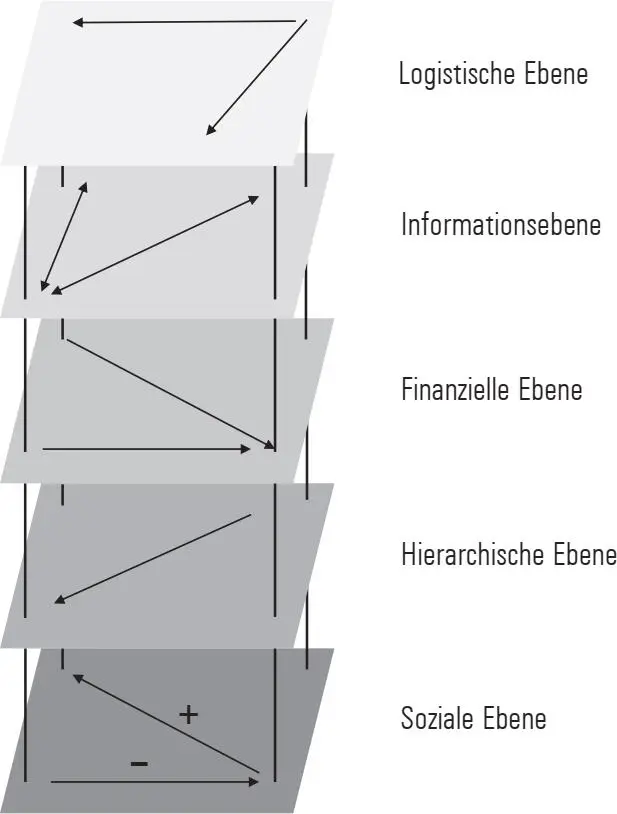

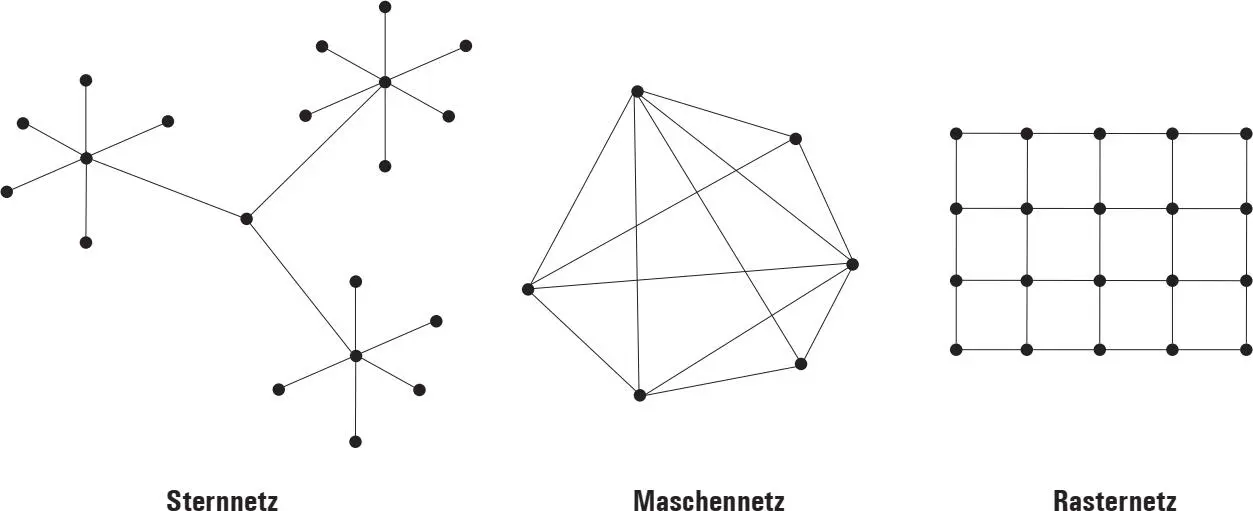

[38] Jede Organisation besteht aus verschiedenen Systemebenen (s. z. B. Schräder, 2000, S. 153). So hat z. B. eine Organisation wie ein Spital folgende Ebenen:

– Eine logistische Ebene, auf der die Patientenflüsse stattfinden und wo verschiedene Leistungselemente wie Röntgenabteilung, Labor, Operationssäle zu einer spezifischen Leistungskette für einen Patienten zusammengefügt werden.

– Eine Informationsebene, bei der eng verbunden mit der logistischen Ebene Daten zum Patienten gesammelt und verfügbar gemacht werden.

– Eine finanzielle Ebene, auf der die Finanzflüsse zwischen den verschiedenen Elementen stattfinden, z. B. die Verrechnung von Leistungen aus der Röntgenabteilung an die behandelnde Station und den einzelnen Patienten.

– Eine hierarchische Ebene mit den Unterstellungsverhältnissen und den Zusammenarbeitsstrukturen z. B. in Projekten.

– Eine soziale Ebene mit den persönlichen und geschäftlichen Bekanntschaften und informellen Kommunikationsbeziehungen.

Abbildung 1-10: Schematische Darstellung von System-Ebenen am Beispiel Spital

Quelle: in Anlehnung an Bieger (2010, S. 75)

[39] Diese verschiedenen Ebenen ( Abbildung 1-10) beeinflussen sich gegenseitig. So kann man sich vorstellen, dass eine gute soziale Beziehung zwischen der Leitung der einen Abteilung und der Leitung einer anderen Abteilung sich positiv auf die logistische Ebene auswirkt, indem die Zusammenarbeit erleichtert wird.

Systeme lassen sich danach unterscheiden, ob sie trivialer oder komplexer Natur sind (von Foerster, 1993). Triviale Systeme charakterisieren sich durch ihre Stabilität. Es bestehen immer die gleichen Elemente mit den immer gleichen Beziehungen zwischen den Elementen. Das heisst es gibt eine stabile Wirkung von einem Element auf das andere: Wenn z. B. das eine Element wächst, gibt es auch einen Wachstumsimpuls auf das andere Element. Viele logistische Systeme gehören in die Kategorie trivialer Systeme, so z. B. eine fix gekoppelte Wertschöpfungskette zum Verkauf von Brillen, bei der eine stabile Beziehung zwischen Lieferanten von Halbfabrikaten, Fertigung der Brillen und Auslieferung der Brillen an den Detailhandel besteht. Solche Systeme lassen sich leicht analysieren und steuern. Im Sinne von Ashbys Law (Ashby, 1985) ist ihre Varietät gering und es kann mit einzelnen Interventionen wie einer Kapazitätsveränderung bei der Fertigung das ganze System gesteuert werden.

Anders ist es bei komplexen Systemen. Diese zeichnen sich aus durch:

– Offenheit: Diese Systeme empfangen laufend Impulse von aussen. Ein Unternehmen als soziotechnisches System ist z. B. betroffen von kulturellem Wertwandel aus der gesellschaftlichen Umwelt, der die Verhaltensweise der Mitarbeitenden verändert.

– Strukturelle Instabilität: Das System restrukturiert sich dauernd, indem einzelne Elemente oder Beziehungen neu entstehen oder zerfallen, z. B. wenn in einem hierarchischen System aufgrund von Konflikten Kommunikationsbeziehungen zwischen einzelnen Mitgliedern der Organisation zum Erliegen kommen oder sogar aufgrund dieser Konflikte Führungspersönlichkeiten entlassen werden und damit als Systemelemente entfallen.

– Kippeffekte: Die Beziehung zwischen den Elementen ist nicht linear, sondern es existieren Kippunkte. Zu einem Kippeffekt könnte es z. B. kommen, wenn in einer Führungsbeziehung immer mehr auf Leistungsorientierung und Kontrolle gesetzt wird und dadurch plötzlich die intrinsische Motivation verschwindet.

Читать дальше