1.3.1 SGMM der ersten Generation

[23] Schon beim ersten SGMM steht anfangs der 1970er-Jahre die Leitidee im Vordergrund, «nicht ein rezepthaftes Vermitteln von Wissen, sondern ein offenes Angehen von Problemen» zu ermöglichen (Ulrich & Krieg, 1972, S. 9). Das Modell basiert auf einer Betriebswirtschaftslehre, bei der Unternehmen als Systeme modelliert werden. Dabei wird das Systemdenken beschrieben als ganzheitliches, prozessorientiertes, interdisziplinäres, analytisches, synthetisches und pragmatisches Denken (Ulrich & Krieg, 1972). Damit wird dem integrativen Denken Rechnung getragen, wobei ein funktions- und disziplin-übergreifendes Herangehen an Fragestellungen der Praxis erleichtert werden soll.

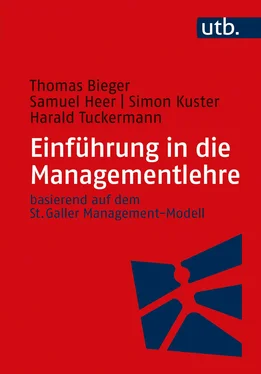

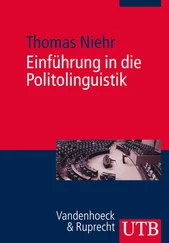

Abbildung 1-3: SGMM der ersten Generation: Führungsmodell, Umweltmodell, Unternehmensmodell

Quelle: Ulrich und Krieg (1972, S. 20, 27, 31)

[24] Das Modell besteht aus drei Teilen: Dem Unternehmensmodell, dem Umweltmodell und dem Führungsmodell ( Abbildung 1-3). Ziel ist es, die Führung zu unterstützen, indem die Unternehmung als produktives sowie technisches System dargestellt und ein Instrument zur Analyse bereitgestellt wird.

Im Unternehmensmodell werden folgende fünf Elemente genauer analysiert (Ulrich & Krieg, 1972):

– Die Umwelt der Unternehmung (Anspruchsgruppen, Umweltsphären)

– Die Märkte und Marktleistungen (Beschaffungs- und Absatzmärkte, Ressourcen und Marktleistung)

– Die Funktionsbereiche (Vollzugsbereich, Versorgungsbereich, Führungsbereich)

– Die Gestaltungsebenen (technologische, ökonomische und soziale Gestaltungsebene)

– Die Strukturierung der Aufgaben – repetitive und innovative Aufgaben (Bewahrung und Erneuerung)

Das Umweltmodell mit den Umweltsphären und Anspruchsgruppen hat in dieser Form bestand bis zum heutigen SGMM.

Im Bereich der Unternehmensführung (Führungsmodell) werden drei Gliederungskriterien verwendet (Ulrich & Krieg, 1972):

– Führungsstufen (Unternehmenspolitik, Planung, Disposition)

– Führungsphasen (Ziele, Mittel, Verfahren)

– Führungsfunktionen (Entscheiden, In-Gang-Setzen, Kontrollieren)

Diese Strukturierungsansätze finden sich in ähnlicher Form auch in den nachfolgenden Generationen des SGMM. Dabei wird das Modell immer wieder an aktuelle Erkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre und Herausforderungen des Managements angepasst.

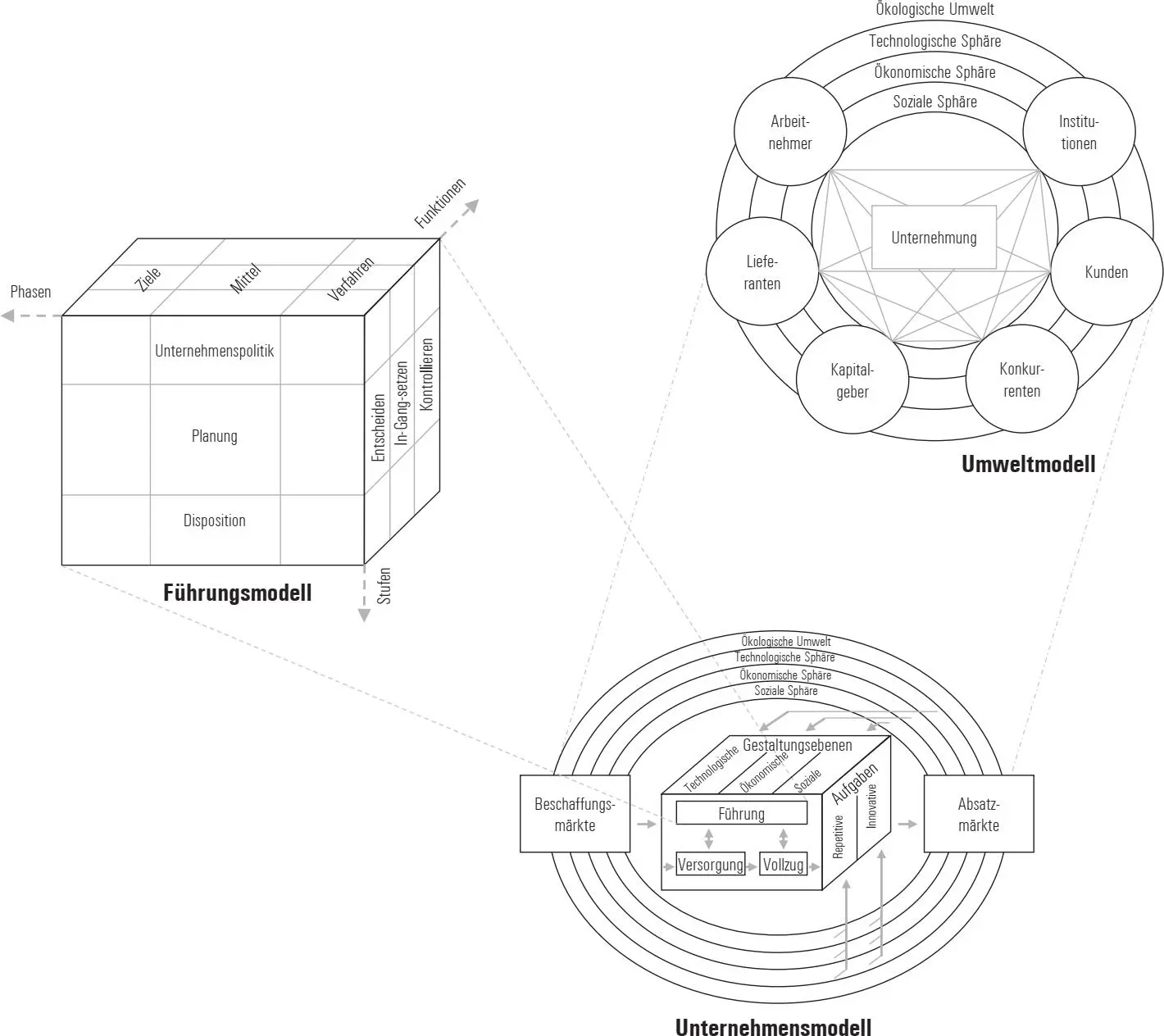

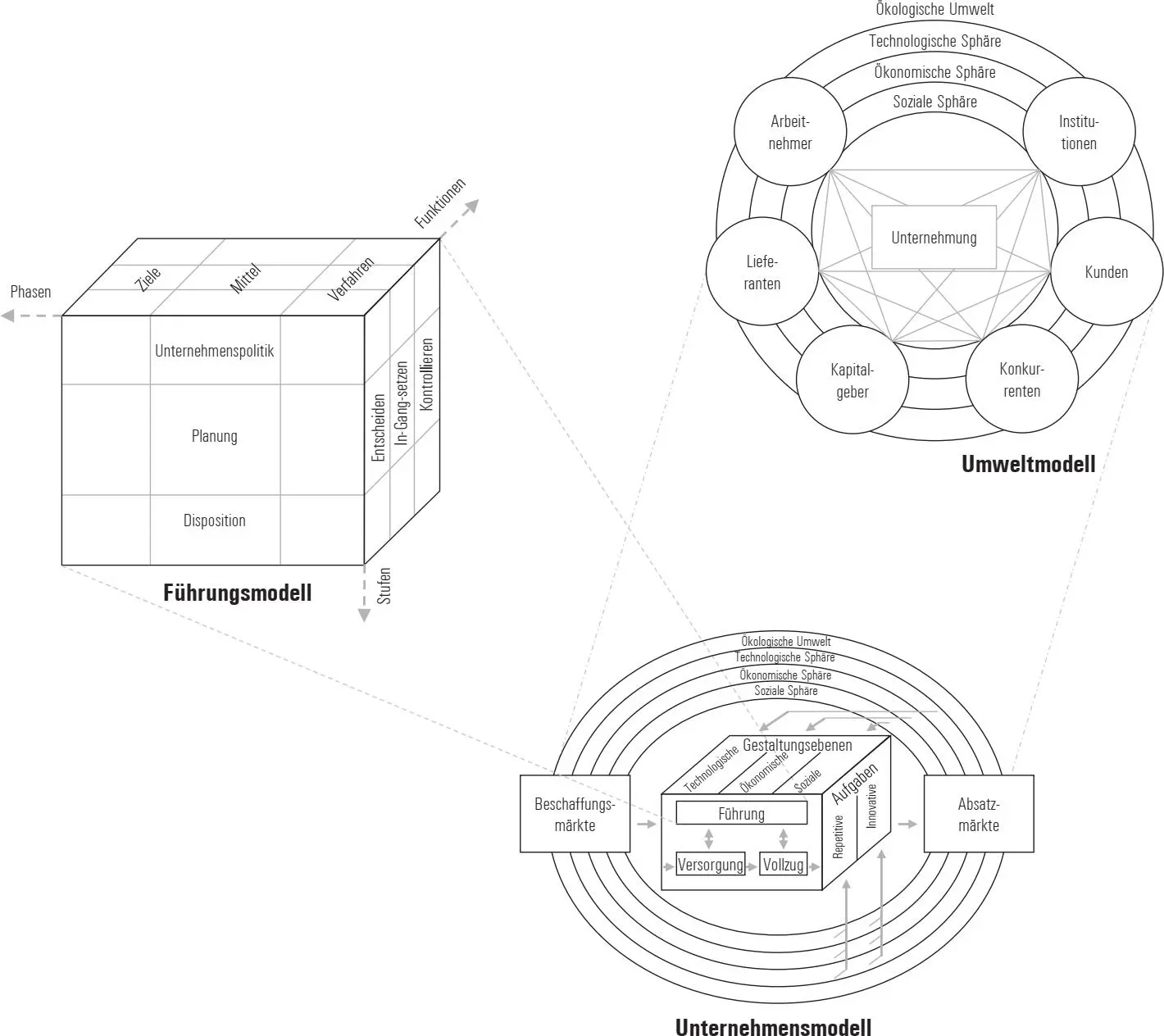

1.3.2 SGMM der zweiten Generation

Die zweite Generation des SGMM (Bleicher, 1991) wird unter dem Titel «Das Konzept integriertes Management» präsentiert. Der ganzheitliche Ansatz von Ulrich und Krieg (1972) wird betont und das «integrierte» Management explizit adressiert. Dabei soll das SGMM der zweiten Generation «den Anforderungen eines Paradigmenwechsel hin zu einem Führungsverständnis, das sich mit der gestiegenen Komplexität und [25] der Dynamik bewusst auseinandersetzt», gerecht werden (Bleicher, 1991, S. 147). Anfang der 1990er-Jahre ist die Zeit der neuen Weltordnung mit dem Zusammenbruch des ehemaligen Sowjetsystems und der Planwirtschaft. Wichtige technologische Erneuerungen werden (z. B. im IT-Bereich) absehbar. So werden in der zweiten Generation die damals diskutierten Systemebenen (vgl. Schwaninger, 1988), die normative, die strategische und die operative Dimension eingeführt ( Abbildung 1-4).

Abbildung 1-4: SGMM der zweiten Generation: normative, strategische und operative Ebene der Unternehmung

Quelle: Bleicher (1991)

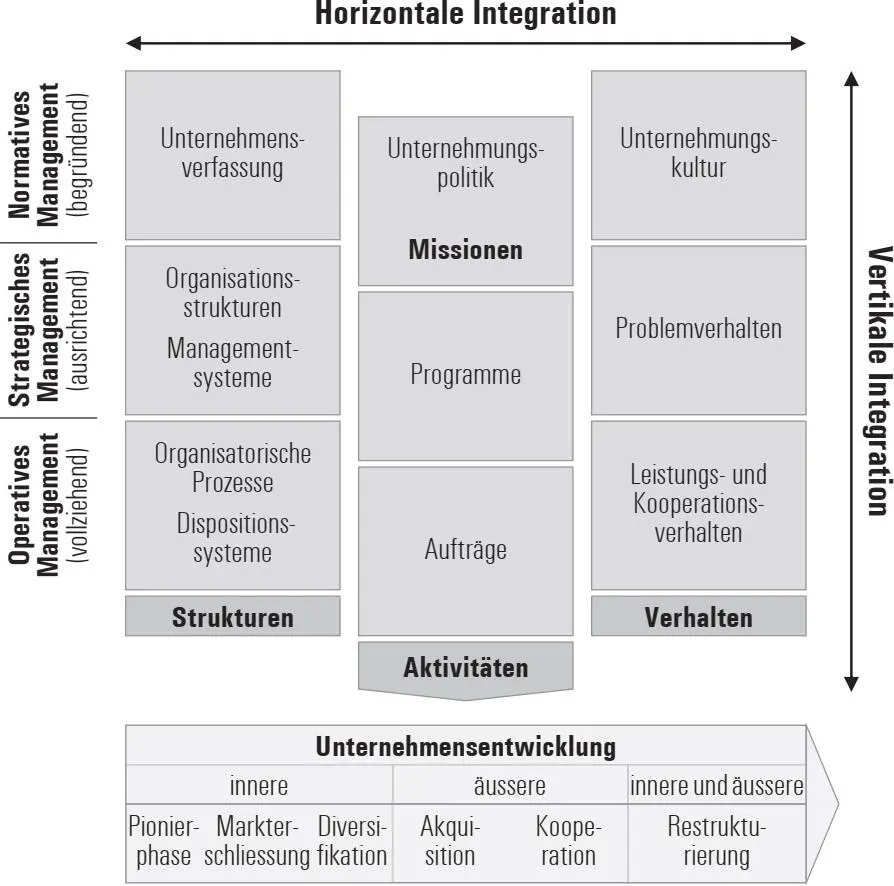

1.3.3 SGMM der dritten Generation

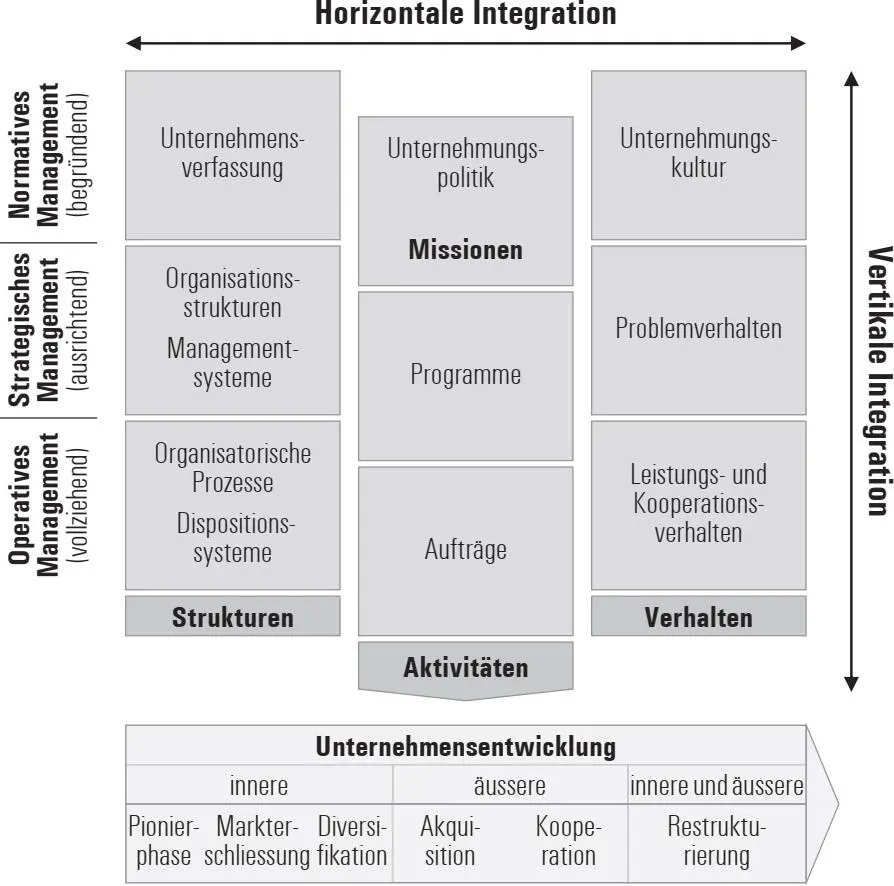

Das SGMM der dritten Generation (Rüegg-Stürm, 2003) entsteht im Hinblick auf die anstehende Neukonzeption des Studiums an der Universität St. Gallen als Grundlage für ein Lehrbuch für die einführende Betriebswirtschaftslehre (Dubs, Euler & Rüegg-Stürm, 2004, S. 8). Die zentralen Themen entsprechen im Wesentlichen denjenigen der vorangegangenen und bereits im ersten St. Galler-Management-Modell identifizierten Dimensionen ( Abbildung 1-5):

– [26] Die Umweltsphären

– Die Anspruchsgruppen

– Die Interaktionsthemen (Ressourcen, Normen und Werte, Anliegen und Interessen)

– Die Ordnungsmomente (Strategie, Struktur, Kultur)

– Die Entwicklungsmodi (Optimierung, Erneuerung)

Entsprechend den neueren Erkenntnissen der Betriebswirtschaftslehre wird diese ergänzt durch eine prozessorientierte Sicht (vgl. auch Porter, 1985; Osterloh & Frost, 1996) als Ablösung der funktionalen Sicht mit einer Unterscheidung in Geschäftsprozesse, Managementprozesse und Unterstützungsprozesse sowie einer Betonung der Kommunikation für die Bewältigung der Managementaufgaben.

Abbildung 1-5: Kernvisualisierung des SGMM der dritten Generation

Quelle: Rüegg-Stürm (2003, S. 22)

1.3.4 SGMM der vierten Generation

[27] Die vierte Generation des SGMM (Rüegg-Stürm & Grand, 2017) wird verstanden als «erneuter Versuch für die Reflexion, Diskussion und Bearbeitung der Komplexität, mit der sich die Management-Praxis heute konfrontiert sieht, eine Sprache und einen Ordnungsrahmen zu entwickeln» (Rüegg-Stürm & Grand, 2017, S. 7). Management wird dabei definiert als reflexive Gestaltungspraxis zur Unterstützung unternehmerischer Aufgaben und Herausforderungen. Damit ergänzt die vierte Generation die Prozessorientierung der dritten Generation um das Moment der systematischen Reflexion und fortlaufenden Gestaltungsarbeit als Kern von Management. Ein zentraler Grund liegt in der zunehmenden Komplexität, Ungewissheit und Dynamik der heutigen Welt. Dies verlangt von Führungskräften, Entscheidungen unter Bedingungen mit Ungewissheit, Dynamik und Komplexität zu treffen und dabei die möglichen Folgen der eigenen Entscheidungen einzubeziehen.

Die einleitend skizzierte (s. Kap. 1.2) aktuelle, vierte Generation des SGMM (Rüegg-Stürm & Grand, 2017) wird mit einem ergänzenden Arbeitsinstrument operationalisiert (Rüegg-Stürm & Grand, 2020). Dieses umfasst in seiner Aufgabenperspektive ( Abbildung 1-1 [18] Abbildung 1-1: Aktuelles St. Galler Management-Modell, Aufgabenperspektive Quelle: Rüegg-Stürm und Grand (2020) Das einleitende Fallbeispiel (s. Kap. 1.1) beleuchtet die Schlüsselkategorien der Aufgabenperspektive ( Abbildung 1-1 ) exemplarisch. Nachfolgend werden diese Bestandteile von Umwelt und Organisation kurz vorgestellt, sodass sie für die weitere Auseinandersetzung mit Management als Repertoire zur Verfügung stehen. In den anschliessenden Kapiteln wird die Aufgabenperspektive auch um ausgewählte Konzepte und Vokabular der Praxisperspektive (Abbildung 6-1) ergänzt (für eine umfassende Betrachtung des aktuellen SGMM: Rüegg-Stürm & Grand, 2020).

) dieselben sechs Schlüsselkategorien wie die dritte Generation (Umweltsphären, Stakeholder, Interaktionsthemen, Prozesse, Ordnungsmomente und Entwicklungsmodi) und enthält in seiner Praxisperspektive vier weitere Schlüsselkategorien:

– Wertschöpfung (Ausdifferenzierung, Ressourcenkonfiguration, Wertschöpfungsprozesse, Entscheidungspraxis, Beziehungskultur)

– Orientierungsrahmen (Operative, strategische und normative Orientierung)

– Management-Praxis (Manager-Communities, Gestaltungsplattformen, Gestaltungspraktiken, Reflexionssprache)

Читать дальше