1 ...7 8 9 11 12 13 ...25 Um mit den wechselnden Einsätzen gut zurechtzukommen, wurde eine grundsätzliche Aufgeschlossenheit, die sich in einem selbstbewussten Auftreten und freundlichen Zugehen auf die Kollegen äußert, beschrieben. Außerdem sollten Auszubildende Interesse zeigen, ohne aufdringlich zu werden und anpassungswillig an die jeweiligen informellen Regeln und Umgangsformen sein. Zurückgeführt werden können diese Anforderungen auf verschiedene Kompetenzen, vorrangig wurde Initiative als notwendig erachtet. Darunter wurde hier gefasst, dass Auszubildende sich von sich aus einbringen, also dass sie sich z. B. bei allen vorstellen, aktiv nachfragen, wenn noch Informationen fehlen, und Interesse an Themen zeigen, die über eigenen Aufgaben hinausgehen. Auf der anderen Seite sollten Auszubildende ebenso erkennen, wann sie sich besser zurücknehmen sollten und warten müssen (vgl. Eisele & Emrich, 2005, S. 26 ff.).

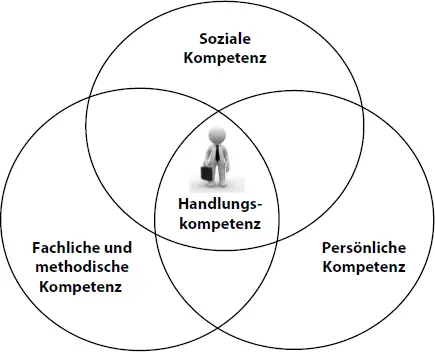

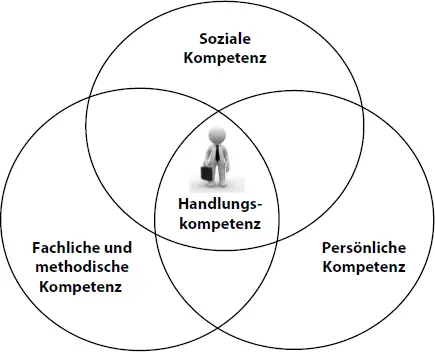

Mit dem Kompetenzbegriff sind hier im Verhalten ersichtliche und überprüfbare Kenntnisse, Fertigkeiten, Umgang mit anderen und Persönlichkeitseigenschaften eines Individuums gemeint (vgl. Vazirani, 2010). Der Begriff ist damit breit ausgelegt, was ein Grund für seine geringe Beliebtheit in der Wissenschaft und hohe Verbreitung in der Praxis sein dürfte. Bewährt hat sich eine Unterscheidung von fachlichen, methodischen, sozialen und persönlichen Kompetenzen, aus deren Zusammenwirken Handlungskompetenz entsteht. Diese Bündel von Kompetenzen werden auch als Kompetenzfelder bezeichnet, wobei situativ unterschiedliche Bündelungen angezeigt sein können (vgl. Leinweber, 2010, S. 155 f.).

Abb. 2.1: Kompetenzfelder abgrenzen

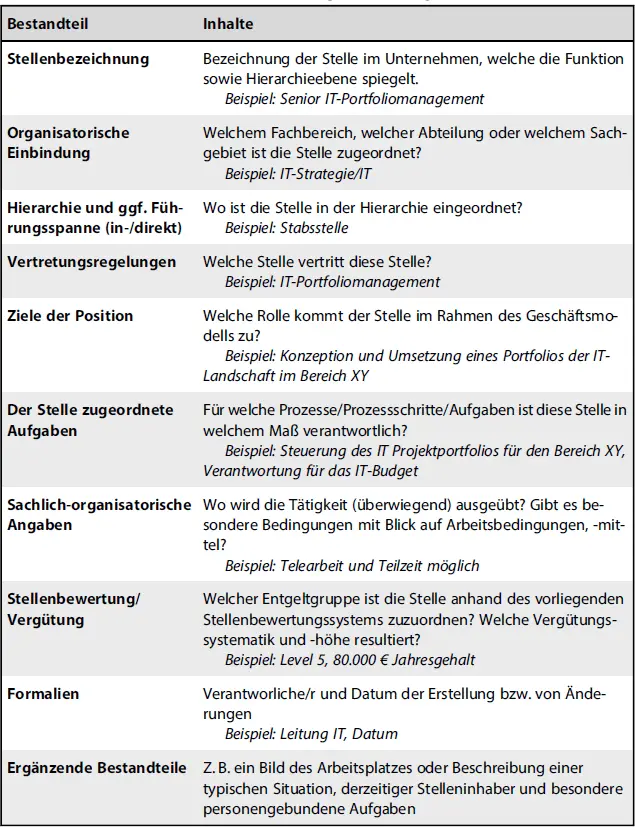

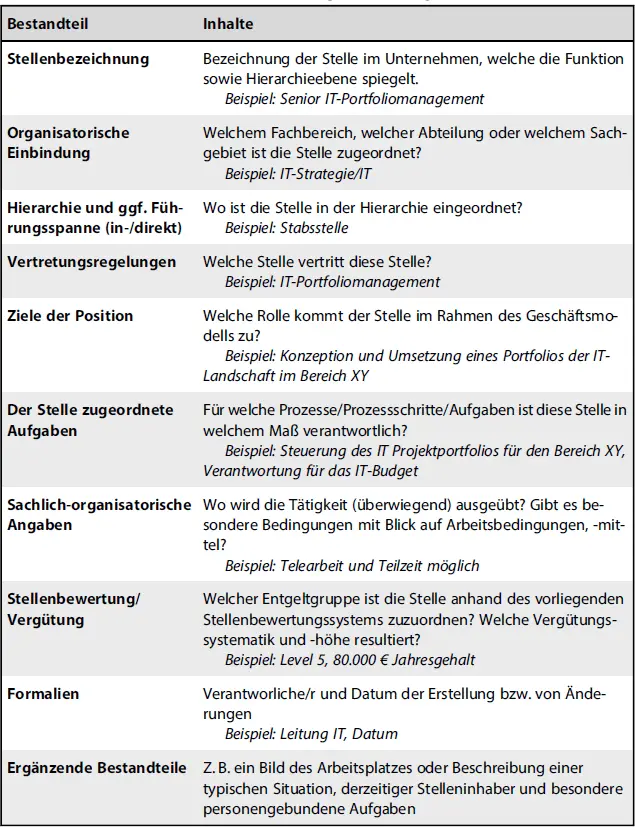

Ein Anforderungs- oder Positionsprofil fasst wichtige Kompetenzen zusammen. Dieses Profil wird für eine konkrete Position in einem spezifischen Unternehmen entwickelt. Basis ist die Beschreibung der Aufgaben, die Stellenbeschreibung. Eine Stellenbeschreibung umfasst die in der nachfolgenden Tabelle 2.1 genannten Bestandteile. Anknüpfen sollte das Anforderungsprofil stets auch am übergeordneten Kompetenzmodell des Unternehmens, das im nächsten Unterkapitel Thema ist.

Tab. 2.1: Bestandteile einer Stellenbeschreibung (in Anlehnung an Wilk, 2011, S. 47)

BestandteilInhalte

Die fachlich-methodischen, sozialen und persönlichen Kompetenzanforderungen könnten für die obige exemplarische Position (Senior IT-Portfoliomanagement) wie folgt aussehen:

• Fachlich-methodische Kompetenzen

– (Wirtschafts-)Informatikstudium oder vergleichbare Ausbildung

– mindestens dreijährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position

– versierter Umgang mit SAP und MS Office

– verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Persönliche Kompetenzen

– analytische Fähigkeiten

– ergebnisorientierte Handlungsweise

• Soziale Kompetenzen

– ausgeprägte Präsentations- und Kommunikationsstärke

– Überzeugungsfähigkeit

Eine modifizierte Form der Methode der kritischen Ereignisse (CIT) kann bei der Analyse auf Organisationsebene angewendet werden (vgl. Heider-Friedel et al., 2006, S. 27). Analysen auf dieser Ebene sollten stellenbezogene Analysen ergänzen. Anforderungen sind meist nicht überall gleich, sondern variieren z. B. nach Branche, Region und Organisation. Beispielsweise ähneln sich Aufgaben von und generelle Anforderungen an den Vertriebsaußendienst wie die Ansprache und Beratung von Kunden, aus der der Anspruch auf ein gewisses Maß an Extrovertiertheit und kommunikativer Kompetenz resultiert. In einem Hochtechnologieunternehmen im B2B-Umfeld werden sich Ausgestaltung und spezifische Anforderungen (z. B. Erläuterung von Produkten gegenüber Fachexperten und damit analytische Fähigkeiten) von einem wenig komplexen Umfeld im B2C-Bereich (z. B. schnelles Eingehen auf ganz unterschiedliche Kunden und damit Flexibilität und Spontaneität) unterscheiden.

Zunächst werden auf der Organisationsebene aus Vision und Strategie generelle Handlungsfelder abgeleitet. Plant ein Unternehmen bspw. im asiatischen Markt einzusteigen und überdurchschnittlich zu wachsen, resultiert daraus, dass in Politik und Wirtschaft neue Kontakte geknüpft, aufgebaut und gepflegt werden müssen. Erfolgskritisch sind dabei eine entsprechende Kultursensibilität und Fremdsprachenkenntnisse. Außerdem wird zunehmend Mobilität gefordert sein.

Mit Blick auf Anforderungen, die aus der Unternehmenskultur resultieren, werden Werte direkt in erfolgskritisches Verhalten übersetzt. So wird eine ausgeprägt wettbewerbsorientierte Organisation, wie diese in Beratungsunternehmen oft zu finden ist, Ergebnis- und Erfolgsorientierung des Einzelnen in den Vordergrund stellen. Organisationen mit hoher sozialer Verantwortung, z. B. Pflegeeinrichtungen, werden kooperatives Verhalten betonen. Herrscht Familiarität, z. B. eben in familiengeführten Unternehmen, wird Loyalität wesentlich sein. Steht Sicherheit als Wert weit oben, wie bei Unternehmen der Energiebranche, wird die Einhaltung von Vorschriften erfolgskritisch sein. Aus dem erfolgskritischen Verhalten werden die dafür erforderlichen Kompetenzen hergeleitet und definiert.

Kompetenzmodelle fokussieren weniger stark auf Fachkompetenzen in Form stellenspezifischer Anforderungsprofile (»Single-Job Kompetenzmodell«), sondern umfassen meist stellenübergreifende Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen. Folgende Arten von Kompetenzmodellen werden grundsätzlich unterschieden (vgl. Klug, 2008):

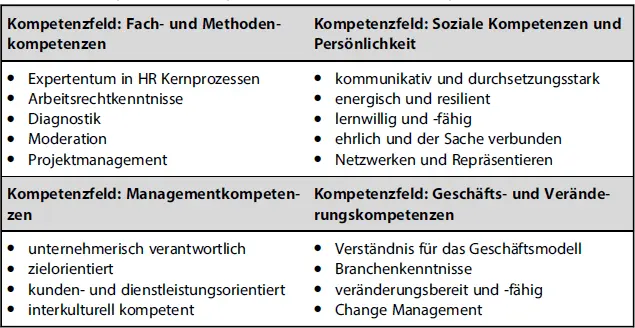

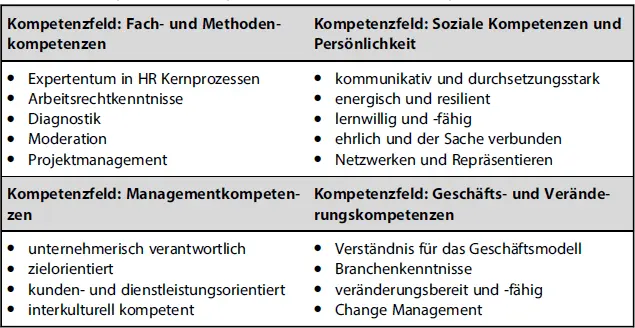

• Rollenspezifische Kompetenzmodelle vermitteln eine generische Systematik von Anforderungen für bestimmte Rollen. Rollen sind bspw. Führungskräfte, Meister, Vertriebler, Controller oder HR-Businesspartner. Ein rollenspezifisches Kompetenzmodell für HR-Businesspartner ist nachfolgend veranschaulicht. Derlei Kompetenzmodelle finden z. B. Einsatz in Wissenschaft und Forschung und bilden die Grundlage für die Definition spezifischer Modelle, können diese jedoch nicht ersetzen.

• Unternehmensspezifische Kompetenzmodelle fassen positionsübergreifend Anforderungen eines Unternehmens an seine Mitarbeiter zusammen und sollen einen einheitlichen Sprachgebrauch zu wesentlichen Kompetenzen im Unternehmen gewährleisten. Analyseeinheit ist hier das Unternehmen. Damit ergibt sich zunächst eine generische Ausgangsbasis. Für die Mitarbeiterauswahl, Leistungsbeurteilung, Weiterbildung etc. ist das Modell für die einzelnen Fachbereiche mit spezifischen Fach- und Methodenkompetenzen, für bestimmte Hierarchieebenen und/oder für Job-Familien, zu ergänzen.

• Kompetenzmodelle für Jobfamilien fassen Positionen mit ähnlichen Anforderungen an die Kompetenzen der Positionsinhaber zusammen. Es entsteht ein Kompetenzmodell für Vertrieb und Marketing, Controlling und Finanzen, den Personal- und den IT-Bereich, den Produktionsbereich usw. Bei Bedarf wird zudem nach Hierarchieebenen differenziert.

Tab. 2.2: Rollenspezifisches Kompetenzmodell eines HR-Businesspartners

Kompetenzfeld: Fach- und MethodenkompetenzenKompetenzfeld: Soziale Kompetenzen und Persönlichkeit

Unabhängig von der Bezeichnung der Kompetenzen ist eine unternehmensspezifische Definition und Operationalisierung (Messbarmachung) erforderlich, da nur in einem solchen Entwicklungsprozess ein einheitliches Verständnis entsteht. Mit dem jeweiligen Managementteam sind entsprechende Diskussionen zu führen und Verhaltensanker zu formulieren (vgl. Obermann, 2013, S. 310 f.). Um später praktischen Nutzen zu stiften, ist dabei Folgendes zu berücksichtigen: Ein Verhaltensanker sollte immer beobachtbares Verhalten beschreiben, dabei ist die Beschreibung knapp und weder zu vage noch zu spezifisch zu halten. Die Anker umfassen immer nur ein Thema, enthalten keine fragwürdigen Vorbedingungen und keine unnötigen Fach-/Fremdworte. Die Beschreibungen sollten positiv ausgedrückt sein und sich auf den Job, nicht das Privatleben, beziehen. Ausdruck und Stil sollten verständlich und respektvoll sein.

Читать дальше