Wilfried Hosemann - Einführung in die Systemische Soziale Arbeit

Здесь есть возможность читать онлайн «Wilfried Hosemann - Einführung in die Systemische Soziale Arbeit» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Einführung in die Systemische Soziale Arbeit

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Einführung in die Systemische Soziale Arbeit: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Einführung in die Systemische Soziale Arbeit»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

In weiten Teilen der Sozialen Arbeit gilt es mittlerweile als Zeichen von Qualität, systemisch zu arbeiten, da die Systemische Soziale Arbeit viele Vorteile bieten kann. Die Systemische Soziale Arbeit verhilft mit ihrem ganz speziellen Ansatz zu mehr Klarheit bei komplexen Ausgangslagen und Zuständigkeiten. Sie ermöglicht mehr Sicherheit im Umgang mit vielfältigen Ansprüchen an die Soziale Arbeit. Dieses Buch führt in die Grundbegriffe systemischen Denkens und Handelns ein und verknüpft diese mit der Praxis der Sozialen Arbeit – die Systemische Soziale Arbeit und ihre Besonderheiten werden aufgezeigt. Fallbeispiele verdeutlichen die Systemische Soziale Arbeit und zeigen den Umgang mit verschiedenen Adressatengruppen, nicht nur mit Familie.

Didaktisiert mit Schlüsselbegriffen, Fallbeispielen, Zusammenfassungen, Lernfragen und Infokästen!

Einführung in die Systemische Soziale Arbeit — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Einführung in die Systemische Soziale Arbeit», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

| Stellen Sie sich vor, Sie stehen an einer Bushaltestelle. So wie Sie stehen, kann man Sie als Teil einer Gruppe von Wartenden beschreiben. Der Bus kommt, Sie steigen ein und bezahlen beim Busfahrer. Nach dem nächsten Stopp des Busses bekommt einer der Fahrgäste plötzlich Herzschmerzen und japst nach Luft. Ihm wird ganz schwindelig, und einige andere Fahrgäste beginnen, sich um ihn zu kümmern. Eine der Mitfahrenden gibt sich als Krankenschwester zu erkennen und versucht, dem Mann zu helfen. Ein anderer Mitfahrer berichtet, er sei Arzt, und mithilfe eines weiteren Fahrgastes wird der Betreffende auf die Rückbank des Busses gelegt. Die drei Fahrgäste kümmern sich um ihn, andere Fahrgäste schauen dem Geschehen interessiert zu, einige erscheinen dagegen vom Geschehen unbeeindruckt zu sein. Währenddessen benachrichtigt der Fahrer über Funk den Rettungsdienst. Nach einer Weile kommt der Krankenwagen und überführt den vermutlich Herzkranken ins Krankenhaus. |  |

| Anhand dieser Geschichte lassen sich unterschiedliche Systeme und die Entstehung eines Interaktionssystems beobachten. Aus den zunächst unverbundenen, miteinander den Bus benutzenden Personen entwickelt sich ein soziales System, ein kommunikatives Netzwerk von Helfenden, das abgegrenzt werden kann von denjenigen, die nicht mithelfen. Darüber hinaus bildet sich innerhalb der Helfergruppe eine Ordnung, die eine unterstellte Kompetenz zur Basis hat. Das System stabilisiert sich um einen Zusammenhang herum als Interaktionssystem und löst sich wieder auf, als der Herzkranke von Sanitätern des Krankenwagens übernommen wird. | Entstehung von Systemen |

| Je nach Betrachtung lassen sich verschiedene Systeme analysieren, u. a. das System ,öffentlicher Nahverkehr‘ oder das ,Medizinsystem‘. Anhand der Geschichte lässt sich erkennen, dass jemand ein bestimmtes System bei seiner Beschreibung zugrunde legen muss, damit auf dieses Bezug genommen werden kann. So lässt sich aus der Perspektive des öffentlichen Nahverkehrs fragen, wie mit Notfällen umgegangen wird, und welche Rettungsdienste direkt vom Fahrer oder anderen Personen kontaktiert werden können. Völlig andere Beschreibungen entstehen, wenn man aus einer anderen Perspektive nach dem Zustandekommen von medizinischer Hilfe fragt, oder sich dafür interessiert, wie hilfreiche, effektive Kommunikation beschaffen ist. | unterschiedliche Betrachtungsweisen |

| 1.1.3System – eine Annäherung an den Begriff | |

| In der Geschichte systemtheoretischen Denkens finden sich verschiedene Vorstellungen von dem, was unter einem System zu verstehen ist. Der Begriff System basiert auf dem Grundgedanken, dass sich Wirklichkeit über die Beobachtung und Beschreibung bestimmter Ordnungsmuster erfassen lässt. | verschiedene Systemvorstellungen |

| DefinitionHier wird von einer Definition ausgegangen (Willke 1991), welche unter einem System ein Netz zusammengehöriger Operationen versteht, das sich von einem Beobachter von nicht dazugehörigen Operationen abgrenzen lässt. Mit Operationen werden die grundlegenden Aktivitäten eines Systems verstanden (Operation = ein System vollzieht eine Unterscheidung, es macht dieses und nicht jenes). | |

| Merkmal dieser Definition ist, dass ein relationales Begriffsverständnis zur Anwendung kommt, das sich grundlegend auf die Differenz zwischen System und Umwelt bezieht. Ein System konstituiert sich, indem es eine Grenze zu seiner Umwelt bildet, es verfügt über die Fähigkeit, sich durch eigenes Handeln abzugrenzen. Die Vorzüge dieser Definition sind, dass ein System auf Operationen aufbaut und nicht auf untereinander geordneten Elementen oder Objekten und, dass der Beobachter einbezogen wird. | |

| Ältere Systemdefinitionen stellen darauf ab, dass in Systemen Elemente miteinander verknüpft werden und sich Regeln beobachten lassen. Bertalanffy (1979) bestimmt ein System z. B. als eine Menge von Elementen, zwischen denen wechselseitige Relationen bestehen. Eine weitere Idee ist, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile (Prinzip der Übersummation). So ist eine Schule mehr als die Summe der Schüler, der Lehrer und der Verwaltungsangestellten. Das, was die hochspezialisierte Verknüpfung der einzelnen Elemente ermöglicht, unterscheidet sich wesentlich von dem, was den einzelnen Elementen an Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. | ältere Systemdefinitionen |

| DefinitionDie besondere Leistung, die erbracht werden kann, weil Systeme Elemente miteinander verbinden, wird häufig als Emergenzbezeichnet (Luhmann 1997, 134). | |

| Beschreibt man Systeme unter dem Gesichtspunkt ihrer Leistungen, kann man analysieren, welche Vorteile in der Umwelt von Systemen dadurch entstehen, dass Systeme Aufgaben und Funktionen übernehmen und bestimmte Effekte die Folge sind. Zu diesen Effekten gehört z. B. die Aufrechterhaltung von Strukturen (z. B. kann man sich darauf verlassen, dass es weiterhin Schulen gibt). | |

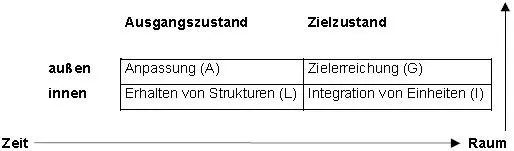

| Ein anderer Aspekt zeigt, dass Systeme intern auf Veränderungen ihrer Umwelt reagieren und Integrationsleistungen erbringen (z. B. nehmen Schulen neues Wissen auf und verändern ihren Aufbau, ihre Lehrformen, wenn andere Bildungsergebnisse erwartet werden). Für soziale Systeme lassen sich darüber hinaus Ziele identifizieren (z. B. die Bemühungen der Schulleitung, das Niveau der Schülerleistungen zu heben). Nach Parsons (1951) erfüllen soziale Systeme vor diesem Hintergrund vier Funktionen: | System und Umwelt |

| ●Anpassung an die Umwelt (adaption), | |

| ●Zielverwirklichung (goal-attainment), | |

| ●Integration (integration) und | |

| ●Strukturerhaltung (latent pattern maintenance). | |

| Parsons ordnet diese Grundfunktionen von Systemen entlang einer Innen / Außen–Dimension und einer zeitlichen Dimension, die das Problem der Bestandserhaltung umfasst. Aus der Kombination dieser beiden Achsen und den Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe ergibt sich eine Vier-Felder-Tabelle: das AGIL-Schema. |

Abb. 4: AGIL-Schema (nach Habermas 1980, 73) Abb. 4: AGIL-Schema (nach Habermas 1980, 73) |

|

| Das AGIL-Schema bezeichnet allgemeine Problemstellungen für Handlungen von sozialen Systemen (Willke 1991). Heute stehen Konzepte der Theorieentwicklung im Vordergrund, die den Selbstbezug der Systeme stärker betonen. Stichworte dafür sind Selbstreferenzialität, Selbstorganisation, operationale Geschlossenheit und Autopoiese (siehe Kap. 2.3). | |

| Eigenartigerweise hat gerade die Orientierung daran, Menschen helfen zu wollen, dazu geführt, dass sich im sozialen Bereich ein Systemverständnis durchsetzt, das gerade nicht Menschen als Elemente von Systemen betrachtet, sondern kleinere und anders geartete Einheiten zugrunde legt. Diese an Entscheidungen ausgerichteten Theoriebildungen arbeiten mit Kommunikation und dem Begriff der Operation. Systeme kommen demnach durch das Netz der sie erstellenden Operationen zustande. Systeme und Operationen stehen daher in einem zirkulären Verhältnis, d. h. Systeme führen Operationen aus und konstituieren sich zugleich durch diesen Vollzug. Durch das Zusammenhängen der Operationen und ihrer Fortsetzung entsteht eine Differenz von System und Umwelt. Nach diesem Verständnis stellen die Einheit der Operationsweise und ihre Fortsetzung die Grundlagen von Systemen dar. So ist es auch möglich, dass sich – obwohl dieselben Menschen in einem Raum sind – verschiedene Systeme beobachten lassen. | Grundbausteine von Systemen |

| Das Zusammenspiel der Systeme | |

| In der Trennungs- und Scheidungsberatung geht es z. B. einmal um Fragen der Versorgung und Erziehung der Kinder (Elternsystem) und dann um Fragen des ,Wir‘ in der Liebe (Paarsystem). Die Struktur der Sorgerechtsregelung sieht vor, dass die gemeinsame elterliche Sorge (Elternsystem) weiterbestehen kann, während die Partnerschaft der Eltern (Paarsystem) beendet wird. Die Differenz, dass das Elternsystem bestehen bleiben soll, während das Paarsystem zerfällt, kann in seiner Bedeutung mithilfe eines Systemverständnisses angesprochen werden, das die Fortsetzung von Operationen im Blick hat. |  |

| Welche Vorteile bietet letztgenanntes Verständnis von Systemen noch? Der Zwang entfällt, eine oder eine Reihe von bestimmten Funktionen zu beschreiben, die Systeme aufgrund ihrer Strukturen haben. Jetzt kann man davon ausgehen, dass sich Funktionen je nach Situation und Art der Beobachtung ändern können – denkt man z. B. daran, welche unterschiedlichen Funktionen die Zugehörigkeit zu einer Familie oder einem Verein für die unterschiedlichen Mitglieder hat und welche unterschiedlichen Effekte damit verbunden sind. Mit diesem Verständnis von Systemen ist man nicht mehr daran gebunden, alles, was ein System vollzieht, unter dem Aspekt des Selbsterhalts zu betrachten. | Funktionen von Systemen |

| Schritte bei der Entwicklung von Systemtheorien (nach Baecker 2012, von den Autoren modifizierte Fassung):●Verständnis des Systems als Differenz und Selbsterhalt (Parsons),●Modellierung von Systemen anhand ihrer eigenen Funktionen und internen Zustände (v. Foerster),●Beschreibung der Schließung des Systems im Netzwerk der Elemente, aus denen es besteht und sich selbst erschafft (Maturana / Varela) und●zeitliche Begrenzung der Operationen von Systemen, die das Problem der Fortsetzung des Systems laufend sowohl stellen als auch lösen (Luhmann). | |

| Überträgt man diese Themen auf die Soziale Arbeit, lassen sich verschiedene Herausforderungen beschreiben. | |

| Auch Soziale Arbeit ist gezwungen, zu entscheiden, was (z. B. im Hinblick auf Aufgaben, Ziele, Situationen) zu ihr gehört und was nicht. In der Arbeit mit Familien muss beispielsweise stets neu bestimmt werden, ob Nachbarn an Gesprächen teilnehmen sollen oder ob es notwendig erscheint, über Generationsfragen oder kulturelle Aspekte zu sprechen. Soziale Arbeit hat mit dem zu tun, was sie aus ihren Traditionen, aktuellen Erfordernissen und Zielsetzungen für bedeutsam hält und realisieren kann. Anhand welcher Merkmale Soziale Arbeit ihre Komplexitätsreduktionen betreibt, muss sie selbst beobachten und reflektieren. Sie achtet darauf, ihre Arbeit und ihre Aufgaben so zu beschreiben, dass sie vorrangig von entsprechend ausgebildeten Sozialarbeitern ausgeführt werden. In ständig neu entstehenden Situationen muss sie sich bewähren und die Fortsetzung ihrer Leistungen ermöglichen. | Entscheidungszwang der Sozialen Arbeit |

| 1.1.4Systemtheorien – unterschiedliche Ansätze | |

| In der Sozialen Arbeit sind mehrere Systemvorstellungen im Umlauf. Die verschiedenen Ansätze (Krieger 2010) finden unterschiedliche wissenschaftliche Anerkennung, legen verschiedene Vorgehensweisen und professionelle Selbstbilder nahe. Die weitreichenden Konsequenzen betreffen zentrale Arbeitsgrundlagen: | unterschiedliche Systemtheorien |

| ●Wie werden die Beziehungen zu den Adressaten und Klienten verstanden? | |

| ●Welche gesellschaftlichen Funktionen hat die Soziale Arbeit? | |

| ●Welche Bedeutung kommt normativen Grundlagen zu? | |

| Eine erste Annäherung betrifft die Unterscheidung zwischen den Begriffen systemtheoretisch und systemisch. | |

| DefinitionUnter dem Begriff systemtheoretisch fasst man eher den Bereich zusammen, der an der Theoriearbeit und der Reflexion ausgerichtet ist. Systemisch beschreibt dagegen den Bereich, der sich auf die praktische Veränderung von Systemen bezieht und unter dieser Perspektive auch Anregungen einbezieht, die aus verschiedenen Theorie- und Praxiszusammenhängen stammen. | |

| Die zweite Annäherung bezieht sich auf den Zusammenhang von systemischem und konstruktivistischem Denken. | |

| Definition:Mit dem Oberbegriff Konstruktivismus werden philosophische und erkenntnistheoretische Perspektiven bezeichnet, die betonen, dass die vom Menschen erkannten und beschriebenen Dinge und Sachverhalte nicht unabhängig von der Erkenntnisleistung sind. | |

| Der hier vertretene Ansatz wird zu den systemisch-konstruktivistischen Theorien gezählt (Lambers 2018), der u. a. auf die Theorien sozialer Systeme von Niklas Luhmann zurückgreift. Sein Werk nimmt eine bedeutende Stellung ein, da seine Arbeiten auf der Beratungsebene (zum Teil über die Familientherapie) als Grundlage für Professions- und Reflexionstheorien Sozialer Arbeit (Bommes / Scherr 2012; Lambers 2010) und als Rahmentheorie Sozialer Arbeit (Schöning 2012) Eingang in die Debatten der Profession und Disziplin gefunden haben. Die Grundlagen unseres Ansatzes sind aber systemtheoretisch breiter angelegt und beruhen auf Ideen, Modellen und Theorien, die an folgende wissenschaftliche Diskussionen anschließen. | systemisch-konstruktivistischer Ansatz |

| 1.Konstruktivistischer Diskurs: Die Fragen, wie der Status unseres Wissens eingeschätzt werden kann und Wahrnehmungen so auf einander abgestimmt werden können, dass Prozesse der Verständigung und wechselseitigen Anerkennung möglich werden, leiten die Soziale Arbeit. Die prinzipiellen Annahmen des Konstruktivismus wurden in den Kognitionswissenschaften empirisch bestätigt (Singer 2002). Die Anschlüsse an die Diskussionen um die soziale Konstruktion von Wirklichkeit und die Selbstverantwortlichkeit von Klienten kann Soziale Arbeit auf der Basis konstruktivistischer Theoriebildung herstellen (Kraus 2013, 2019).2.Grundkonzepte der Systemischen Beratung und Therapie: Systemische Familientherapie ist ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren. Erfolge auch in herausfordernden Fällen erreichen zu können, hat den methodischen Ansätzen (Schlippe / Schweitzer 2016; Schwing / Fryszer 2015) auch zu einer hohen Bedeutung in der Sozialen Arbeit verholfen. Soziale Arbeit steht mit der Systemischen Therapie in einem fortlaufenden und wechselseitig gewinnbringenden Anregungsverhältnis.3.Interdisziplinärer Diskurs: Die hier präsentierten systemtheoretischen Positionen haben auch in benachbarten Wissenschaften Anerkennung gefunden (z. B. Soziologie, Psychologie, Pädagogik) und korrespondieren zu Auffassungen in den Fachgesellschaften Systemische Gesellschaft (SG), Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF), Gesellschaft für systemische Pädagogik (DGsP). | Wissenschaftliche Grundlagen |

| Welche Schwerpunkte kennzeichnen das hier vorgelegte Theorieangebot? Der Ansatz ermöglicht, ökologische Perspektiven, wie die Beziehungen zur Natur, dem Klimawandel und zu sozial-ökologischen Prozessen, einzubeziehen, ohne einen grundsätzlich anderen Theoriezusammenhang heranziehen zu müssen. Die weiteren Merkmale betreffen die Rolle der Selbstreflexion als Ausgangspunkt des theoretischen und praktischen Vorgehens sowie den Zusammenhang von systemtheoretischer und systemischer Perspektive. | |

| Es hat Konsequenzen, die theoretischen Überlegungen beim Beobachter beginnen zu lassen. Systemische Konzepte, wie sie hier vertreten werden, lehnen sich nicht an die Vorstellung einer möglichst genauen Abbildung von ,objektiver Realität‘ an, auf denen dann aufgebaut werden kann. Sie beziehen den Prozess der Beobachtung viel mehr mit ein und verlangen eine Präzisierung von Beobachtung. Wichtig sind dabei vor allem die folgenden Fragen: | Beobachtung als Startpunkt |

| ●Welche Unterscheidung liegt einer Beobachtung zugrunde? | |

| ●Welche Konsequenzen sind mit dieser Beobachtung verbunden? | |

| ●Wer legt welche Beschreibung von sozialer Wirklichkeit mit welchen Folgen zugrunde? | |

| Wesentlich ist uns, diesen Gedankengang auf Organisationen zu übertragen, da auch diese auf Beobachtungen und Unterscheidungen ihrer sozialen Umwelt aufbauen. Organisationen z. B. entscheiden, ob sie sich für Hilfeleistungen zuständig erklären oder nicht. Soziale Arbeit steht in der Verantwortung, ihre Unterscheidungen und Beobachtungen zu reflektieren, die ihrer Praxis zugrunde liegen. | |

| Eine der grundlegenden Herausforderungen in der Praxis besteht darin, Soziales zu gestalten, ohne letztlich sicher sein zu können, wie etwas ist bzw. wirklich war. Ein Beobachter unterliegt keiner zwingenden Notwendigkeit, jeweils genau so und nicht anders zu beobachten. Denn soziale Systeme (ebenso wie soziale Situationen, soziales Handeln) lassen sich nicht voraussetzungslos erkennen, sondern ,nur‘ durch einen aktiven Akt entwerfen – und der kann nicht losgelöst von seinen Bedingungen verstanden werden. |  |

| Jeder Beobachtung liegt eine Unterscheidung zugrunde, die begrifflich gefasst werden kann (z. B. arm/reich, jung/alt, vorher/nachher, gut/böse oder normal/abweichend). Wer ,schön‘ sagt, muss eine Vorstellung von ‚hässlich‘ haben – unabhängig davon, ob er die Vorstellung explizit benennt oder nicht. Begriffe führen Unterscheidungen ein und führen die unbenannte Seite als aktualisierbare Möglichkeit der Bezeichnung mit. Die jeweiligen Wirklichkeitskonstruktionen sind nicht beliebig oder gar willkürlich, sondern voller Voraussetzungen und Auswirkungen. Die Autonomie und die Abhängigkeiten des Beobachters sind Teil der Theorie und bilden den Hintergrund für die Reflexion von Verantwortung. | Bedeutsamkeit von Unterscheidungen |

| „Was ein Beobachter sieht und beschreibt, hängt nicht nur von seiner Theorie, sondern auch von seinem Beobachtungsstandort, seiner gesellschaftlichen Rollendefinition und dem institutionellen Rahmen der Beobachtung ab.“ (Simon 1993, 284) | |

| Im Interaktionsgeschehen werden die Voraussetzungen ständig durch das Handeln anderer Personen und Organisationen beeinflusst. Diese erkenntnistheoretische Grundausrichtung ist wichtig, damit der Ansatz sozusagen nicht „frei in der Luft hängt“, ohne die eigenen Entscheidungen mit zu berücksichtigen ( siehe Kap. 2.1). | |

| Das zweite besondere Merkmal unseres Ansatzes liegt darin, dass er sich sowohl auf systemtheoretische Erkenntnisse als auch auf systemische Konzepte aus dem therapeutischen und beraterischen Umfeld bezieht. Wir plädieren dafür, die beiden unterschiedlichen Perspektiven aufeinander zu beziehen (Merten 1997; Kosellek 2009) und daraus Gewinne für die Soziale Arbeit zu entwickeln. Die These lautet: Je intensiver und differenzierter der Austausch von praktischen Erfahrungen und theoretischen Reflexionen – und umgekehrt – sein wird, umso deutlicher und schneller werden sich professionelle Erfolge für die Soziale Arbeit zeigen. | Vorteil von Zusammenschau |

| Es wird deshalb eine Auswahl systemtheoretischer Begriffe, Konzepte und Theorien präsentiert, die dieses Vorhaben unterstützen. Der vorliegende Entwurf Systemischer Sozialer Arbeit bietet die Möglichkeit, die Arbeitskonzepte und praktischen Vollzüge von beiden Seiten her zu entwickeln und zu reflektieren und ihre Integration auf den Prüfstand zu stellen. Die vorgestellten Begriffe erlauben es, Gelingen als auch Misserfolg zum Ausgangspunkt professioneller Reflexion und Theoriebildung zu nehmen.So kann ein Beitrag zur Einheit der Sozialen Arbeit geleistet werden, da der Zusammenhang von Vollzug, Grenzbeobachtung (z. B. Erfolge oder Scheitern) und Theoriebildung analysierbar wird. | |

| Zusammenfassung | |

| ●Systemtheoretisches Denken zeichnet sich als Denken in Relationen, mit Respekt vor Eigensinn und dem Blick auf Wirkungszusammenhänge aus.●Systeme existieren, sind wirksam und können beobachtet werden. Welche Systeme wie beobachtet und beschrieben werden, ist aber von Personen oder Systemen abhängig.●Systemisch-konstruktivistisches Denken hilft, Komplexität zu ordnen und die dabei vorgenommenen Beobachtungen und Entscheidungen der Reflexion zugänglich zu machen.●Systemtheoretische Ansätze sind in der personenorientierten Praxis (z. B. in der Beratung von Einzelnen, Familien und Organisationen), in der Reflexion der Praxis und in der Weiterentwicklung ihrer Theorien erfolgreich einsetzbar. |

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Einführung in die Systemische Soziale Arbeit»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Einführung in die Systemische Soziale Arbeit» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Einführung in die Systemische Soziale Arbeit» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.