L. Berchtold

1.2 Warum verhalten sich Menschen so?

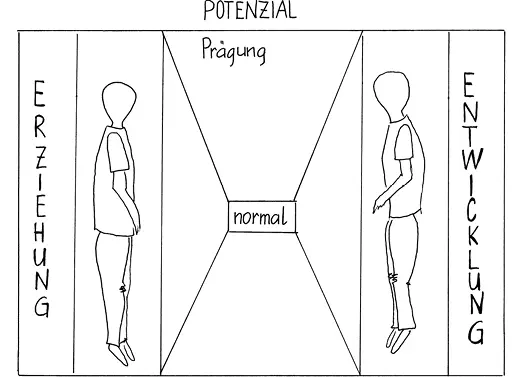

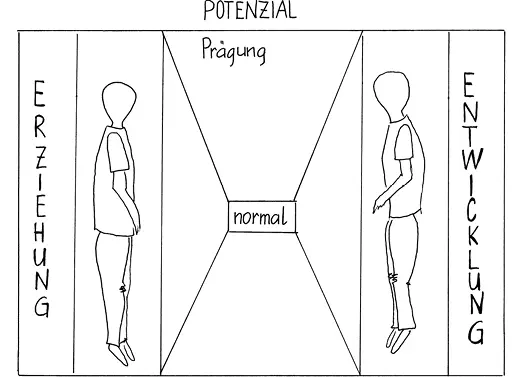

Die biologisch vorgegebene Grundlage und die Prägung durch die Erziehung bilden zusammen mit den gelernten Copings die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen.

Prägungsgeschichte, E. Feurstein

Schon bei der Geburt sind alle menschlichen Fähigkeiten als Potentiale angelegt. Die konkrete Ausformung dieser Anlagen ist die Aufgabe der Erziehung. Das Denken und Tun ist somit weitgehend das Ergebnis der individuellen Geschichte.

Eltern versuchen normalerweise, die Kinder durch ihre Erziehung so gut wie möglich auf das Leben vorzubereiten, sie vor Gefahren zu schützen und ihnen ein angemessenes Verhalten beizubringen. Sie fördern ihre Kinder meist mit bester Absicht so, dass sie fähig sind, sich als Menschen mit individuellen Fähigkeiten in die Gesellschaft zu integrieren.

Spätestens in der Pubertät will das Kind seine eigene Identität entwickeln. Es versucht, seine ihm entsprechende Richtung zu finden, und sich von der elterlichen Autorität zu lösen.

In diesem Prozess des Erwachsenwerdens machen wir die Erfahrung, dass unsere Gefühlseinstellungen und Empfindungen auf weit in die Kindheit zurückreichende Identifikationen mit dem Denken der Eltern gründen und sie mit unserem eigenen, später entstandenen Denken gar nicht so leicht zu vereinbaren sind. Im Gegenteil: Obwohl wir bewusst längst eigene Werte entwickelt haben und diejenigen der Eltern als überholt und altmodisch ansehen, ertappen wir uns dabei, wie leicht wir alten, überwunden geglaubten Denk- und Empfindungsmustern verfallen.

Geschichte

Als ich ein kleiner Junge war, fuhren jedes Jahr Roma mit ihren großen Kastenwagen in unser Dorf ein, um hier ihre Korbwaren zu verkaufen. Wie im Flug verbreitete sich die Kunde ihrer Ankunft. Alle Bewohner des Dorfes rannten, um ihr Hab und Gut in den Scheunen und Häusern zu verstecken. Die Hühner durften ihren Stall und die Kinder das Haus nicht mehr verlassen, weil man sich erzählte, dass Roma stehlen und alles, was nicht eingesperrt ist, auf Nimmerwiedersehen verschwinde. Die Roma gingen mit ihren Körben von Haus zu Haus und verkauften, was sie im Winter hergestellt hatten. Manchmal bezahlten die Einheimischen mit Naturalien im Tauschhandel, manchmal mit Geld. Erst am Tag nach deren Abreise durften Kinder und Tiere wieder aus dem Haus.

Meine Prägung: Roma stehlen.

40 Jahre später:

Ich bin Lehrer an einer Schule für Erwachsene. Am ersten Schultag stellen sich die Schüler vor und erzählen aus ihrem Leben. Eine Schülerin erklärt, dass sie Roma sei und seit einigen Jahren hier wohne. Bei mir läuten alle Glocken Alarm: … STEHLEN … In mir entsteht ein innerer Konflikt: Muss ich jetzt die Schüler darauf aufmerksam machen, dass Roma stehlen und sie deshalb aufpassen sollen? Mir ist bewusst, dass ich ihrem Ruf schaden würde und sie keine Chance hätte, sich zu integrieren, also bin ich still. Insgeheim weiß ich, wer verdächtigt wird, wenn in nächster Zeit etwas verschwindet. 14 Tage nach Schulbeginn kommt die Roma und erklärt mir, dass sie ihren Eltern von meinem Unterricht erzählt habe und dass diese mich kennenlernen wollen. Ihre Familie feiere am Samstag ein großes Fest, dazu würde sie mich gerne einladen. Mein Blutdruck steigt und ich spüre Angst in mir. Trotzdem kann ich die Einladung nicht abschlagen. Am Samstag, auf dem Weg zum Fest, habe ich wieder Herzrasen und denke: „Augen zu und durch.“ Beim Eingang des Festsaales stehen die Schülerin und ein paar andere Leute. Mit freundlicher Geste holt mich die Schülerin ab, stellt mich ihren Eltern und Verwandten vor und schon bin ich mitten in der Festgemeinschaft. Alle sind sehr freundlich, es wird gegessen, getanzt, gesungen, die Musik spielt in einer Fröhlichkeit, die ich so nicht kenne. Diese Stimmung geht mir durch Mark und Bein. So viel Freiheit, Fröhlichkeit und Unbeschwertheit habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erfahren. Es ist schöner als jede Erzählung von diesen rauschenden Festen. Auf dem Nachhauseweg bin ich durch und durch erfüllt von einem unbeschreiblich leichten Gefühl und ich weiß, dass Roma nicht mehr stehlen als manch andere Bürger. Sie sind gastfreundlich und freigiebig, wie ich das nicht gekannt habe. Ich bin vom ersten Moment unserer Begegnung wie einer von ihnen behandelt worden. Wenn ich heute das Wort „Roma“ höre, spüre ich als erstes die Angst und denke an Stehlen, erst im zweiten Augenblick erinnere ich mich an das rauschende Fest und die Gastfreundschaft. Ich weiß dann, dass Roma Menschen wie du und ich sind. Trotz meines eindrücklichen Erlebnisses mit den Roma ist die elterliche Erstinformation tiefer in mir verankert als meine eigene Erfahrung.

Entwicklung heißt also nicht, alles Gelernte zu vergessen; vielmehr geht es darum, die alten mit den neuen Erfahrungen zu verbinden und zu vergleichen, sie zu ergänzen, um zu einem eigenen, individuellen Denken zu gelangen. Wenn wir das nicht schaffen, bleiben wir in der anerzogenen, autoritätshörigen Normalität stecken.

Die Loslösung von der elterlichen Autorität ist also für die Persönlichkeitsbildung entscheidend. Und gleichzeitig sehen wir an der Geschichte mit der Roma-Schülerin, wie tief wir auch noch als Erwachsene im Denken in unseren Kinderschuhen stecken, wie schnell nicht bearbeitete Ängste und Affekte aus der Kindheit in uns lebendig werden und sich mit aller Macht gegen das bewusste Ich durchzusetzen versuchen.

Aber die Geschichte zeigt uns auch, dass der Mensch imstande ist, vom kindlichen Denken Abstand zu nehmen. Diese Freiheit, die erst in der Pubertät erworben wird, können wir aber im Alter in der Demenz wieder verlieren.

Was dann bleibt, ist– wie es die Methode der Validation fordert – die dementierenden Menschen in ihrer Prägung und in ihrer Gewordenheit zu respektieren. Validationsanwender holen Dementierende mit Verständnis da ab, wo sie sich im Moment befinden.

1.3 Faktoren, die zu einer Mehrbelastung im Alter führen

1.3.1 Körperliche Faktoren

(wie Gehbehinderung, Inkontinenz, Schwerhörigkeit)

Körperliche Erkrankungen können Ursache oder Folge einer psychischen Störung sein. Beispielsweise kann eine Herzschwäche zu einem gestörten Hirnstoffwechsel und somit zu Verwirrtheitszuständen führen. Umgekehrt können körperliche Leiden als Folge von psychischen Störungen auftreten, von denen dann der Verlauf der psychischen Störung negativ beeinflusst wird. Es kann zum Beispiel zu körperlichen Leiden kommen, wenn durch eine depressive Verstimmung Essen und Hygiene vernachlässigt werden. Infolge von Austrocknung oder Unterzuckerung kann zu der depressiven Verstimmung zusätzlich noch ein Verwirrtheitszustand hinzukommen. (Vgl. Bellinger 2002, S. 10ff.)

1.3.2 Seelische Faktoren

(wie Einsamkeit, Trauer, Depression)

Trauer: Je älter wir werden, umso mehr Menschen sterben in unserer Umgebung. Die Überwindung der Verluste kann langwierig und einschneidend sein. Wenn der Lebenspartner stirbt, muss der Überlebende sich mit Kummer, Verzweiflung, Mutlosigkeit und vielleicht auch mit Schuldgefühlen auseinandersetzen. Die Trauerarbeit kostet viel Kraft.

Bewältigung des Älterwerdens: Wir müssen uns alle damit abfinden, dass das Leistungsvermögen im Laufe des Lebens langsam abnimmt. Manchen Menschen fällt diese Anpassung sehr schwer, sie erleben den Prozess des Alterns als Kränkung und kämpfen gegen diese Zumutung.

Verlust der Zukunftsperspektive: Viele Ältere rechnen mit ihrem baldigen Tod. Das Alter ist die Zeit, in der wir Bilanz ziehen: „Wie war mein Leben?“ Die Bilanz fällt nicht immer erfreulich aus und den alten Menschen bleibt oft keine Zeit oder keine Möglichkeit mehr, Schaden wiedergutzumachen oder Versäumtes nachzuholen. (Vgl. Bellinger 2002, S. 10ff.)

Читать дальше