Los siguientes apartados se refieren a zonas concretas del País Valenciano, particularmente estudiadas, empezando por la Serra d’Espadà y el valle del Palancia. Aquí no puedo menos de evocar la fraterna amistad del profesor Karl W. Butzer –del que tantas cosas aprendimos– en sus reiteradas campañas desde Aín, ejerciendo de geomorfólogo, arqueólogo, antropólogo (y su esposa, de archivista y paleógrafa), tratando de interpretar el paisaje humano de los moriscos o de los combatientes de la guerra civil. Las neveras de la sierra tienen una lectura climática en la pequeña edad del hielo. Los alcornocales, que constituyen una rareza en el contexto valenciano, tienen su razón de ser en los suelos ácidos silíceos y en una explotación tradicional. El abanico fluvial del río que, para entendernos, llamamos –impropiamente, desde luego– Palancia, ha sido objeto de un concienzudo examen hidrológico y sedimentario en un cuadro geomorfológico en que la acción antrópica no ha sido ajena.

El protagonista del apartado siguiente es el Valle de Ayora y el cañón del Júcar-Xúquer (en este caso, uno de los pocos hidrónimos genuinos), nuestro gran río domesticado y aprovechado ad unguem . Su impresionante cañón, por el que eran conducidas las maderadas, fue objetivo de estudios pioneros, ahora interpretados desde el punto de vista geomorfológico. Es revisado su régimen hídrico, rico en aforos históricos. Los saltos hidráulicos donde se prodigó la técnica ingenieril –con sus éxitos y fracasos bien notorios– consiguieron rendimientos energéticos indiscutibles, llevados al extremo en el sistema de recarga de Cortes de Pallás. Por otra parte, no puede olvidarse que el río alimenta y condiciona el regadío de la Ribera del Xúquer, auténtico modelo de explotación del recurso hídrico, donde se acumulan sucesivas etapas culturales. La decantada inundación del octubre de 1982 justificó una demostración de la iniciativa de los geógrafos valencianos que consiguieron a las pocas semanas un vuelo de reconocimiento que permitió un estudio colectivo ejemplar, publicado el año siguiente y reeditado, a propósito de la rotura del embalse de Tous y la subsiguiente “pantanada”.

El capítulo cuarto se dedica, primero a la evolución pliocuaternaria y a la formación del relieve en el Maestrat. A continuación se aborda el litoral comprendido entre la Serra d’Irta y Orpesa, investigado desde diversas ópticas. Por un lado, la restinga recesiva de la albufera de Torreblanca o Prat de Cabanes es estudiada a partir de los silos ibéricos ahora combatidos por el oleaje, mientras otros autores analizan su registro geoarqueológico en relación al cambio ambiental. El Prat residual de Cabanes y Torreblanca, descrito minuciosamente el 1795 por el protogeógrafo Antoni J. Cabanilles, ha sufrido el mayor atentado ecológico de los últimos años, llamado Marina d’Or. Era un espacio húmedo, antropizado por lo menos desde la edad moderna cuya última bocana natural se desvió en el siglo XVIII.

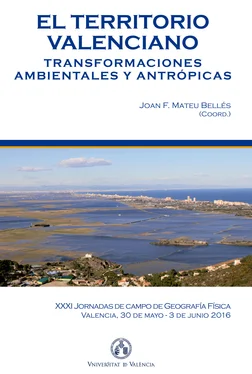

El interdelta de los ríos Xúquer y Turia donde se encuentra l’Albufera de València constituyen el objeto del último apartado. Se empieza por la llanura costera cuaternaria construida por el Guadalaviar o Turia –como decían los viejos manuales– en una perenne dicotomía fluvial-marina. Se dedican sendos trabajos al desvío del Turia a su paso por Valencia y a la evolución y artificialización de las dunas de la restinga de la Devesa donde los afloramientos pleistocenos son escasos. L’Albufera por excelencia, lejos de ser un espacio natural intacto, como se ha reivindicado desde el ángulo proteccionista –laudable, sin duda–, es más bien un constructo antrópico, empezando por unas salinas medievales bien documentadas y la sujección a los ciclos agrícolas del regadío y el arrozal/pesquerías y sus sucesivas reglamentaciones. Los afanes para desecar l’Albufera en nombre de la salubridad o el lucro no son demasiado antiguos; mantenerla como espacio natural exige grandes esfuerzos hídricos… y la eutrofización de sus aguas ha modificado su vegetación y fauna, aparte de la contaminación de fondos por el vertido de aguas residuales de fábricas y viviendas.

Sin menoscabar otros trabajos, me permito destacar una mayoría que giran alrededor del agua fluvial y marina. La interferencia de las cuatro esferas que se da en el entorno fluvial y costero –atmósfera, litosfera, biosfera e hidrosfera– es el bocado más sabroso de la investigación geográfica. Si le añadimos la perspectiva evolutiva de los procesos, puede llegar al extremo de la exquisitez. Tal vez sea esta la razón y el marchamo de la agrupación en que confluimos –otro término acuático– muchos de los autores. Esta es una ligera panorámica de sus trabajos actuales y el anuncio de otros futuros de una sección de los geógrafos valencianos, vista por un viejo profesor.

1 Departament de Geografia, Universitat de València, vicent.rossello@uv.es.

| CAPITULO I |

|

|

LA GRAN TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO VALENCIANO |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La gran transformación del territorio valenciano

J. F. Mateu Bellés 1

Hace casi cien años, Juan Dantín Cereceda (1923) escribió la primera síntesis moderna sobre Geografía de la región levantina , un texto bien informado, estructurado y dirigido a un público selecto y culto. En el apartado de Geografía física, nada se indica sobre cambios ambientales o transformaciones antrópicas porque tales cuestiones no figuraban en la agenda académica de su época. Esta constatación permite centrar el argumento de las XXXI Jornadas de Campo del Grupo de Geografía Física de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE).

1. EL CAMBIO EN LOS SISTEMAS COMPLEJOS

Durante muchas décadas del siglo XX, la Geografía física consideró preferentemente los rasgos permanentes y más representativos del medio natural a escala local o regional. Los trabajos ponían el énfasis en los valores medios del clima para caracterizar una región, en el régimen natural de los ríos, o en las grandes unidades de los relieves estructurales, etc. A menudo la Geografía física era un mero escenario casi inmutable en los estudios de Geografía humana. En los medios naturales se reconocían fases de modelado y formas heredadas, se establecían cronologías relativas de terrazas y de glacis, mientras se confeccionaban valiosas cartografías temáticas. Este cuadro, falto de muchos matices y de reconocimiento de valiosas aportaciones, fue trastocado por la Teoría General de Sistemas al privilegiar las interrelaciones entre elementos y subsistemas y enfatizar el cambio como parte de la dinámica de los sistemas complejos. Desde los años sesenta (algo después en España), la Geografía física identificó el cambio, la alteración, la transformación de los procesos como líneas argumentales en la interpretación del sistema natural, del que forman parte destacada las sociedades humanas. En esta trayectoria más reciente, la Geografía física no ha ido sola, aunque podían haberse aprovechado mejor todas las sinergias geográficas para la gestión de los problemas ambientales y territoriales.

Los recientes estudios del cambio y de las transformaciones ambientales y antrópicas hubieran sido más lentos sin las aportaciones de las nuevas tecnologías, la monitorización de parcelas experimentales, la difusión de imágenes de satélite, las observaciones en tiempo real, las nuevas redes de registro urbano o de alta montaña, etc. El cambio sistémico es un eje de investigación cada vez más atendido por los geógrafos físicos; también las administraciones son activas en la promoción de programas de investigación sobre el cambio global.

Читать дальше