Diese Serie von Komponistenbildnissen bleibt zunächst singulär. Nur gelegentlich begegnen solche in anderen Zusammenhängen in Handschriften: Guillaume Dufay (ca. 1400–1474) und Gilles Binchois (ca. 1400–1460) finden sich etwa in einem in Frankreich 1442 geschaffenen Versepos Le Champion des Dames von Martin le France dargestellt. Beide sind durch ein Instrument charakterisiert, das sie jedoch nicht spielen: der erste durch eine Portativorgel, die auf die sakrale Musik verweist, der zweite durch eine Harfe, die für die säkulare Musik steht. 20Beide waren für Philipp den Guten tätig, hier ist also sowohl der Status des Musicus am burgundischen Hof reflektiert wie auch ihre Rolle als Musiktheoretiker.

In einer in Florenz wohl zwischen 1470 und 1490 geschaffenen Musikhandschrift, in der auch Kompositionen von Josquin vertreten sind, folgen dem Frontispiz zwei reich dekorierte Seiten. 21Auf der linken Seite ist Jubal/Tubalkain, der mythische Erfinder der Musik zu sehen, 22auf der rechten in der Initialminiatur das Bildnis eines Mannes, der mit Stift und Papier in der Hand im Begriff ist zu schreiben. Hier können wir nur vermuten, dass dieser in idealisierter Weise Johannes Martini (1430/40–1497) darstellen soll, den Komponisten des Stückes, dessen Noten den übrigen Bereich der Seite füllen. Dieser könnte realistischer in einer anderen Musikhandschrift porträtiert sein: dem Chorbuch 51 der Cappella Sistina, das wahrscheinlich um 1474 in Neapel hergestellt wurde. 23

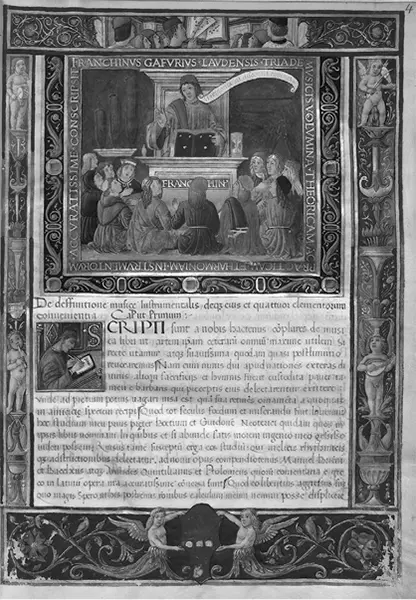

III Die Selbstdarstellung des Musiktheoretikers: Franchino Gaffurio (1480–1507)

Im Falle des eingangs erwähnten Franchino Gaffurio, Komponist und Musiktheoretiker, der in Mailand zu hohem Ansehen gelangte, sind sogar mehrere bildliche Zeugnisse erhalten. Seine Werke gehören zu den frühesten Drucken mit Noten und musiktheoretischen Schemata, deren Produktion aufwendiger als die eines Textes war. Man kann davon ausgehen, dass er Einfluss auf die Illustrationen dieser Bücher nahm, es sich mithin bei der Wiedergabe seiner Person um eine Selbstdarstellung handelte.

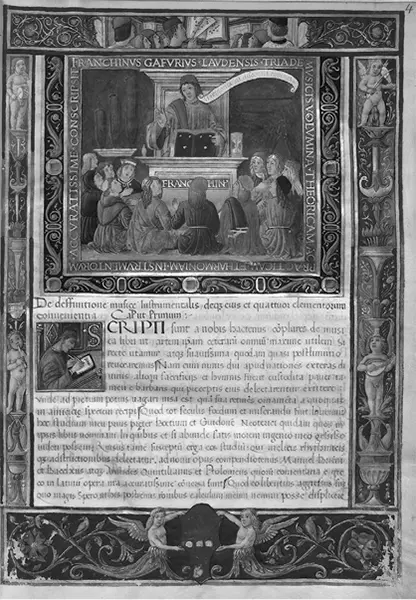

In der erstmals 1480 in Neapel gedruckten Version seines Werkes Theoricum opus musice discipline ist eine ganzseitige Illustration als Frontispiz enthalten. 24Zu sehen ist ein orgelspielender Mann, der durch die Inschrift »Introductioni musices f. gafori« am oberen Bildrand identifiziert wird. Gaffurio ist auf den ersten Blick als praktizierender Musiker dargestellt, auf den zweiten aber auch als Theoretiker, da die Orgelpfeifen und der Bildhintergrund mit musiktheoretischen Angaben versehen sind. Der Mailänder Druck der Pratica musicae von 1496 ist gerahmt von einer Bordüre, in der sich seitlich musizierende Putten und in der unteren Zierleiste mittig ein Wappenschild zwischen zwei Personengruppen befinden. 25In einem auf Pergament gedruckten und sorgfältig kolorierten Exemplar ist hier der Adressat Ludovico il Moro kenntlich gemacht. 26(Abb. 3) Links davon sieht man einen Knabenchor mit seinem Leiter vor einem aufgeschlagenen Choral, rechts eine Gruppe von Schülern vor ihrem Lehrer, der auf einer Kathedra mit der Inschrift »F. Gaforus« sitzt. 27Gaffurio präsentiert sich damit gleichermaßen als Mann der Praxis wie der Theorie. In der Illustration, welche sein 1500 vollendetes, aber erst 1518 in Mailand gedrucktes Werk De harmonia musicorum instrumentorum opus ziert, verschiebt sich die Gewichtung. 28Nun präsentiert er sich als Lehrer auf einer mit seinem Namen »Franc[…]hin« versehenen Kathedra. Seine Zuhörerschaft, teils in Rückenansicht gesehen, schließt den Betrachter des Buches gleichsam mit ein. Orgelpfeifen und ein Zirkel im Hintergrund erläutern seine Kompetenzen, die zudem von einem umlaufenden Schriftband gerühmt werden. Dieser Holzschnitt hat sein Vorbild in der Zierseite der aufwendig gestalteten Handschrift dieses Textes, die 1507 fertiggestellt war. (Abb. 4) Der Autor widmete sie später dem französischen Gesandten in Mailand, Jean Grolier (1479–1565), wohl in der Hoffnung auf die Finanzierung des Druckes. 29Hier ist er in dem Bildfeld, das die halbe Seite einnimmt, durch das rote, den Gelehrten vorbehaltene Gewand ausgezeichnet. In der Initialminiatur darunter ist er als schreibender Autor dargestellt. In der oberen Bordüre in einem schmalen Bildfeld erscheint er erneut als Leiter eines Chores, von dem wir nur die Köpfe der Singenden sehen, die sich um ein Notenbuch versammelt haben. Die Noten weisen ihn weniger als Komponisten aus, als dass sie wie häufig in der Malerei den Gesang evozieren, der sich darüber hinaus v. a. über die Mundbewegungen visualisieren lässt. 30Nicht nur durch die Größe des Bildes, das Gaffurio erhöht vor seinen Schülern zeigt, auch durch die Dopplung als Lehrender und Autor liegt das Gewicht hier deutlich auf der Repräsentation des Musiktheoretikers. Dies gilt auch für das Bildnis, das sich in einem 1500 fertiggestellten Kodex seiner Schriften in der Initiale befindet und ihn ohne jedes Attribut zeigt. 31(Abb. 5) Diesem kann wohl am stärksten der Charakter eines Porträts zugesprochen werden, und es bestätigt die lange, schmale Nase, die ihn auch in den Holzschnitten charakterisiert. Diese Gesichtszüge schließen ihn im Übrigen als Modell von Leonardos »Musiker« aus. 32In seiner Selbstdarstellung bleibt Gaffurio damit der traditionellen Darstellung des Gelehrten verbunden.

Abbildung 3: Franchino Gaffurio, Practica Musicae , Mailand, Guillermus Le Signerre für Johannes Petrus de Lomatio, 30. September 1496, Pergamentdruck; 42 x 27,5 cm, Dresden, SLUB, Ink.2426, Copyright SLUB / Deutsche Fotothek, Regine Richter

Abbildung 4: Franchino Gaffurio, Harmonia instrumentalis , 1507, ÖNB, Cod. Ser. n. 12745, fol. 4r. online unter: https://digital.onb.ac.at/rep/osd/?10FFE1B7

Abbildung 5: Bildnis des Franchino Gaffurio (?) in: Franchino Gaffurio, Harmonia instrumentalis , 1500, Lodi, Biblioteca Comunale Laudense, Ms. 28. A. 9, fol. 5r, Copyright Biblioteca Comunale Laudense

IV Das Frontispiz des Liber Musices des Florentius (nach 1482)

Der in Florenz geschaffene Liber Musices eines »Florentius musicus« enthält eingangs eine aufwendig gestaltete Doppelseite von Attavante degli Attavanti. 33(Abb. 6) Gewidmet ist der Kodex Ascanio Maria Sforza, in dessen Diensten sich der Autor und Auftraggeber seinen Worten zufolge in Neapel befunden hatte. Ascanio hielt sich dort im Exil zwischen Oktober 1481 und Juni 1482 auf, die Handschrift entstand also mit Sicherheit nach diesem Zeitpunkt und passt stilistisch gut zu den anderen Werken, die Attavante in den 1480er Jahren ausführte. 34Die Dekoration übergreift die Doppelseite: Auf der rechten Seite, an der Stelle eines üblichen Incipit, erscheint im Initialbuchstaben M der Autor im klerikalen Gewand mit einem offenen Buch in der Hand, das den vorliegenden Musiktraktat selbst repräsentiert. In die umlaufende florale Bordüre sind runde und ovale Medaillons integriert, die Münzbildnisse, Wappen und Impresen sowie vier Büstenbildnisse zeigen: Links außen erscheint ein älterer bärtiger Mann, der mit der linken Hand eine Laute hochhält, allerdings nicht in einer Weise, wie sie sich spielen ließe, obgleich das Plektrum in seiner Rechten genau dazu dienen würde. Diesem zugewandt folgt ein Knabe, dessen Haltung und geöffneter Mund ihn als singend ausweisen. 35Auf der anderen Seite stehen sich zwei junge Männer mit langem lockigen Haar gegenüber: einer mit einer Portativorgel, der andere mit einer offenen Papierrolle, auf der Noten zu erkennen sind. Wen und ob diese Figuren konkrete Personen darstellen, ist unklar. Sie repräsentieren mit dem Zupfinstrument, dem Gesang und dem Tasteninstrument drei verschiedene Weisen und den profanen und sakralen Aspekt der Musikproduktion.

Читать дальше