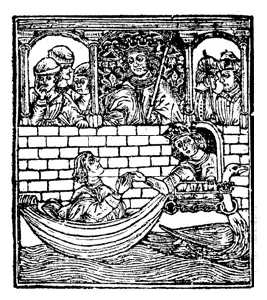

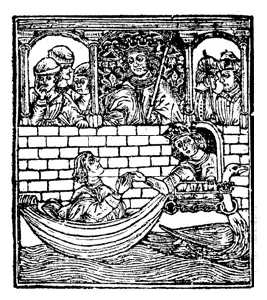

Figura 5. Grabado interior del Tristán de Leonís , Valladolid, Juan de Burgos, 1501, fol. XVIv.

Sea como fuere, en su aspecto material la edición salmantina de Giesser no asume esta herencia, mientras que se explica coherentemente desde la tradición manuscrita y desde la Valeriana , con la que coincide en el uso de idéntico grabado y en la misma repartición en cuatro libros. Incluso me atrevería a ir más lejos: la obra de Valera tuvo que ser un modelo editorial, que no olvidemos coincide con textos de otros géneros, pero fue el primero que se configuró en la historiografía romance y extendió con gran éxito. En su paradigma, los modelos cronísticos no difieren de los libros de caballerías, pero ambos deben estudiarse en su diacronía pues son géneros que desde su disposición material van evolucionando. Con el Amadís , del que desconocemos por completo las ediciones anteriores a 1508, se hicieron pasar por historias fingidas, por lo que no es de extrañar que prosiguieran empleando un tipo de formato avalado por el prestigio de la historia. A mi juicio, Giesser no es el principal responsable de un cambio genológico de La gran conquista de Ultramar : la edita de acuerdo con el paradigma cronístico de la Valeriana , cuya portada también se va modificando especialmente de 1482 a 1493.

La obra se explica desde el presente de 1503, sin que volviera a editarse, una empresa económicamente arriesgada. Desde la perspectiva de la ficción, no contendía en su totalidad con los libros de caballerías. Desde la óptica de la historia, no podía competir con las verdaderas conquistas, anunciadas en unos títulos que apuntan a hechos históricos del presente: Conquista de Nápoles (1504), Conquista de Orán (1509), Conquista de Trípoli (1510), Conquista del reino de Navarra (1514), etc., dejando aparte los textos posteriores sobre América.

5. Conclusión

En estos pasos iniciales de la imprenta no se producen grandes cambios entre la conformación manuscrita de determinados códices y la impresa, aspecto del que tenemos que partir. En los primeros tiempos incunables y postincunbles, las diferencias materiales entre distintos géneros literarios, por ejemplo la historia, la literatura caballeresca y la hagiografía, obedecen a muy pocas variables: coinciden en los grandes tamaños en folio, letra gótica y disposición a doble columna. Se diferencian en sus portadas, y mucho más en los grabados interiores, pero a veces las xilografías se intercambian, como bien demostró José Manuel Lucía (2000), si bien el proceso también tiene su significado y su historia. En el mismo sentido, los primeros usos de los grabados con escudos regios posibilitan que se establezcan entre las obras que los emplean ciertas vinculaciones relacionadas con la Corona, como discursos avalados por el poder. Si además coinciden en los sustratos más profundos de su materia, se potencian sus interrelaciones, acrecentadas por el uso de unos formatos materiales muy similares. Así, la Valeriana trataba de la restauratio de España casi finalizada mientras que en La gran conquista de Ultramar se proyectaba sobre la restauratio deseada de Tierra Santa, en ambos casos usurpadas por los infieles. La coincidencia en su dispositio cuatripartita de ambas potencia su conexión. Esto no impide, y una parte de culpa la tiene propia materia y el prólogo amadisiano, que entre La gran conquista de Ultramar y la literatura caballeresca se produzcan unas estrechas relaciones que, con el paso del tiempo, han provocado desplazamientos interpretativos en el género de la primera, como muy bien ha estudiado César Domínguez (2009).

Cada edición se incardina en una serie literaria, en un contexto sociohistórico y en un contexto editorial. Hasta 1500 la Valeriana se imprimió en Sevilla en dos ocasiones, otra en Tolosa, inexplicable sin que sus productos se difundieran en los reinos hispánicos, dos en Burgos, una en Zaragoza y cuatro en Salamanca, es decir en puntos estratégicos para su difusión. Resulta coherente que la obra en una primera instancia se relacione con las del mismo taller y con las editadas en la misma ciudad, en estos casos Salamanca y Zaragoza. Mucho más sencillo resulta explicar la edición de la Crónica de Aragón de Vagad: no se identifica, sino que se contrapone a la Crónica abreviada , con la que coincidirá en algunos de sus sustratos (goticismo), pero se opondrá en la importancia concedida a cada reino hispánico, Castilla y Aragón. A diferencia de mosén Diego de Valera, que escribe por mandato regio, Vagad recibe un encargo de la Diputación del Reino, de un grupo notable de ciudadanos aragoneses que se sienten relegados y tratan de resaltar sus singularidades y su preeminencia. Pretenden hacer valer sus aspiraciones y sus privilegios, en plano de una (supuesta) igualdad y compromisos pactados. Desde su presentación, La crónica de Aragón adquiere plenitud de sentido proyectada en contraposición de la Valeriana , una obra que recogía y sintetizaba una herencia historiográfica habitual en el siglo XV, en la que Castilla se sentía orgullosamente por encima de los otros reinos hispánicos, llegándose a equipar con España. Frente a ello se alzaba la voz de Vagad, que también también asumía otra tradición bien diferente, denostando a los supuestos adversarios (sobre todo, castellanos catalanes e italianos) y alabando hiperbólicamente las excelencias propias, jurídicas, bélicas y espirituales. La contienda discursiva estaba perdida, sin que además hubiera tenido un buen valedor.

6. Bibliografia

ALVAR EZQUERRA, Alfredo (2014), Un maestro en tiempos de Felipe II: Juan López de Hoyos y la enseñanza humanista en el siglo XVI , Madrid, La Esfera de los Libros.

ÁLVAREZ JUNCO, José y Gregorio L. de la FUENTE MONGE (2013), «Orígenes mitológicos de España», en Historia de la nación y del nacionalismo español , dir. Antonio Morales Moya, Juan Pablo Fusi Aizpurúa y Andrés de Blas Guerrero, Barcelona, Galaxia Gutenberg – Círculo de Lectores, 2013, pp. 3-46.

ARCINIEGA GARCÍA, Luis (2011), «Evocaciones y ensueños hispanos del reino de Jerusalén», en Arte en los confines del Imperio: visiones hispánicas de otros mundo , ed. Inmaculada Rodríguez y Víctor Mínguez, Castelló, Universitat Jaume I, pp. 49-97.

BARON, Mathilde (2010), «Un manuscrito olvidado en el panorama de la historiografía aragonesa: las Regum aragonum res geste o Crónica de Aragón de Gonzalo García de Santa María», en Estudios sobre la Edad Media, el Renacimiento y la temprana modernidad , San Millán de la Cogolla, Instituto Biblioteca Hispánica del CiLengua, Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas y Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 2010, pp. 459-466.

____ (2012), Etude et édition des «Regum Aragonum res geste» de Gonzalo García de Santa María (début du XVIe siècle) , tesis doctoral, Université Toulouse le Mirail – Toulouse II; Universidad de Zaragoza, < https://tel.archives-ouvertes.fr/> (consultado: 10-01-2015).

BAUTISTA, Francisco (2005), «La composición de la Gran Conquista de Ultramar », Revista de literatura medieval , 17, pp. 33-70.

____ (2008), La materia de Francia en la literatura medieval española. La «Crónica carolingia». Flores y Blancaflor. Berta y Carlomagno , San Millán de la Cogolla, Cilengua.

BENITO-VESSELS, Carmen (1998), «Discurso político y novelesco en la Gran Conquista de Ultramar », Medievalia, 28, pp. 28-35.

Читать дальше