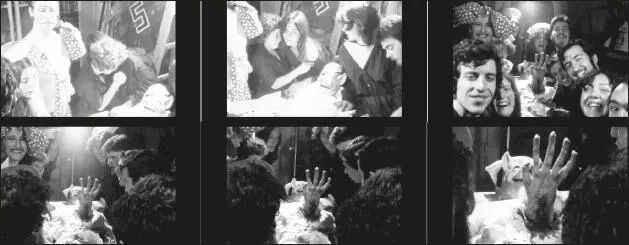

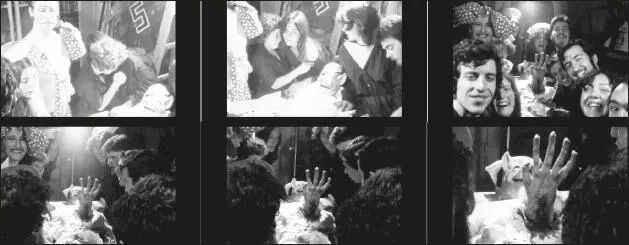

«Era una fiesta total», comenta el cineasta al ser preguntado por la recepción pública de la película en los círculos del cine underground de la época. 20 También había sido una gran fiesta su proceso creativo, que reunió tanto para su concepción y realización como para su interpretación a la flor y nata de la contracultura catalana de aquel entonces: más allá del guión colectivo de Roser Fradera, Quim Monzó y el propio Martí, las interpretaciones de Joan Fernández, Xabier Elorriaga, Rosa Novell, Pep-Maur Serra, Maruja Torres, Montserrat Carulla, Alfred Luchetti, sin olvidar las colaboraciones como extras de los participantes en el festival de teatro Grec-76. La reconquista audiovisual de la agonía de Franco en el entorno de la contracultura catalana de la época adopta, pues, aquí, la forma de un cuento jocoso que responde al concepto de lo carnavalesco según Mijail Bajtin; tanto en su dimensión crítica y subversiva, fundamentada en el principio de rebajamiento y del mundo al revés, como por su carácter felizmente regenerador que representa «el correctivo popular de la risa a la gravedad unilateral de [l]as pretensiones espirituales» del poder. 21 No por azar la película finaliza representando precisamente un gran carnaval en el cual, como explica el rótulo, «los súbditos hicieron fiestas y medio se sublevaron», con imágenes documentales de auténticas fiestas callejeras con fuegos artificiales, quemas, actuaciones musicales, etc. Contra la solemnidad de las imágenes oficiales de la muerte de Franco condensadas en un idealizado «último retrato», Hic digitur dei genera una forma de historia contrafactual que actúa como una suerte de feliz, aunque ficticio, «correctivo». Hic digitur dei se vincula con lo que el historiador Jacques Le Goff bautiza como el «enjeu-mémoire», 22 una expresión que utiliza para designar el papel democrático de las memorias alternativas, minoritarias pero liberadoras, contra las memorias dominantes, instrumentalizadas por los poderes. 23 Contra la unilateralidad de las imágenes oficiales, contra la violencia simbólica que ejercen sobre los que no están de acuerdo con ellas pero no las pueden expresar, la película plasmaba una visión distinta, sin más pretensiones, por el carácter confidencial de su difusión en los márgenes de la industria cinematográfica, que la de deshacerse del relato oficial dominándolo con sus disparatadas fantasías. La recuperación a posteriori de esta película en el marco de la serie sobre el cine independiente catalán, difundida en el Canal 33 en noviembre de 2003 24 y su posterior edición en formato DVD dentro de un pack, 25 han permitido conferir una segunda vida al testimonio de un momento determinado de esta sensibilidad iconoclasta frente al acontecimiento de la agonía y muerte de Franco, así como algunas proyecciones públicas.

UNA RECONQUISTA BAJO EL SIGNO DE UN AFÁN INVESTIGADOR : ASÍ MURIÓ FRANCO (Carlos Estévez, 1994)

En paralelo al proceso de democratización, empezó a emerger una memoria alternativa del acontecimiento, fundamentada en el deseo de conocer la verdad, más allá de la imagen «congelada» por el discurso oficial del franquismo. Numerosos escritos emprendieron la tarea de poner al descubierto paso a paso lo que había sido mantenido en secreto por las autoridades, empezando con el testimonio de varios de los médicos que habían cuidado a Franco, tanto antes como durante su última enfermedad, desde el año siguiente de su fallecimiento, en 1976, con el libro del cirujano Manuel Hidalgo Huerta Cómo y por qué operé a Franco (Madrid, Garsi, 1976), seguido en 1980 por el del doctor Vicente Pozuelo, Los 476 últimos días de Franco (Barcelona, Planeta, 1980), o, en 1981, el del doctor Vicente Gil, Cuarenta años junto a Franco (Barcelona, Planeta, 1981). Aunque la perspectiva de los médicos distaba de ser crítica hacia la figura del Caudillo, a quien habían servido fielmente, y no decía obviamente toda la verdad, el mero hecho de desvelar los entresijos de la agonía de Franco suponía una ruptura con el discurso oficial al imponer el «cuerpo natural» contra el «cuerpo político». Más allá del equipo médico, se volvía obstinadamente sobre la cuestión de la muerte del Caudillo, como por ejemplo en ese libro con un título elocuente, escrito por dos periodistas, Javier Figuero y Luis Herrero, La muerte de Franco jamás contada: diez años después , una crónica de la agonía y muerte de Franco, entre el primero de octubre y el 10 de diciembre de 1975. 26

Pero lo que más fuerza tuvo en el cambio de perspectiva de la visión de la muerte de Franco fue la publicación de unas impactantes fotografías en el número 4 del semanario La Revista del 29 de octubre de 1984, bajo el título «Gran exclusiva mundial: agonía y muerte de Francisco Franco. Un documento gráfico de excepcional valor histórico». Eran unas imágenes algo obscenas del dictador en su cama del Hospital de la Paz que habían sido sacadas unos días antes de su muerte por el mismo yerno del Caudillo porque según él: «Eran necesarias para incluirlas en el historial clínico y la categoría excepcional del personaje las exigía». 27 Las fotografías, que le fueron robadas, según declaró, mostraban la realidad cruda de la agonía poniéndole por primera vez un «rostro». Posteriormente, Jaime de Peñafiel, el director de La Revista , reveló que se las había comprado a una persona –de quien nunca desvelaría el nombre– que había servido a Franco durante 32 años y que se las vendía por lealtad al Caudillo «para que el mundo viera “las perrerías” que le hicieron al final». 28

En medio de noticias dedicadas a la vida frívola de los «famosos» de la época («El coche que conducirán Carolina y Stephano en Africa», «Stéphane Labelle, el nuevo amor de la princesa Estefanía, habla para La Revista », «Juncal Rivero, Miss España 1984», etc.), aparece, entre las páginas 76 y 81, exactamente en medio de la revista, un conjunto de 4 fotografías en color reproducidas a gran tamaño (originalmente en formato de 13×18). 29 Se trata de cuatro tomas repetitivas de Franco en su lecho del hospital, sacadas todas desde cerca, con una misma luz y escala, que encuadran a Franco inmóvil a medio cuerpo. Lo que cambia en las imágenes es el ángulo de las tomas, con una cámara situada ora a la izquierda, ora a la derecha, ora de frente, así como la presencia del personal del hospital en su cabecera, ocupado en el mantenimiento de una impresionante maquinaria que hace del enfermo una especie de cyborg artificialmente mantenido en vida. Dos de las imágenes son reproducidas a doble página (un privilegio que solo comparten con un anuncio para el Renault 25 en ese número), lo cual produce un fuerte impacto visual, reforzado por el carácter casi insostenible de la realidad oximorónica que está expuesta: la visión de un auténtico cadáver vivo. La que tal vez sea la más impresionante, por su ángulo en leve picado, por el hecho de que el pecho de Franco esté destapado, dejando aparecer su piel desnuda, es reproducida a plena página en la portada, que aboga obviamente por un sensacionalismo morboso, aunque la «gran exclusiva mundial» se justifica desde un interés histórico en un subtítulo tipográficamente discreto («un documento gráfico de excepcional valor histórico»). Los textos que acompañan el reportaje tratan de compensar el reconocido «impacto emocional» de las imágenes haciendo hincapié en el valor histórico de «este excepcional documento» y se contentan con enumerar fríamente los datos clínicos de la agonía de Franco, entre el 14 de octubre y el 20 de noviembre. Se anuncia en complemento la publicación, para la semana siguiente, de un dosier completo con entrevistas a «ilustres médicos, que tuvieron a su cargo a tan ilustre enfermo» para conocer «con todo detalle» el proceso. 30

Читать дальше