Su tesoro más preciado, según las prescripciones impuestas durante siglos por el patriarcado, era la virginidad —ese himen intacto que aseguraba al hombre la propiedad exclusiva de la mujer con quien se casaba—. Y el hecho de que se casara no significaba, de ninguna manera, que cruzara el umbral de la sexualidad plena. Por el contrario, mientras el marido practicaba el adulterio como un símbolo más de su virilidad, la actividad sexual de la esposa se restringía al único objetivo de la reproducción biológica dentro de un paradigma en el cual el hombre era el agente activo y el sujeto del placer, relegando a la mujer al rol de objeto pasivo y mero receptáculo de la gestación de los hijos que, según las creencias de la época, era promovida exclusivamente por los espermatozoides. Siguiendo las postulaciones de Aristóteles quien incluso afirmaba que si el espermatoize provenía del testículo derecho, el hijo sería varón y si del izquierdo, mujer, en 1677 Antonie van Leeuwenhoek observó espermatozoides a través del microcospio y afirmó que cada uno de ellos era un ser humano en miniatura y ya completamente formado, razón por la cual el útero materno siguió considerándose un mero receptáculo que alimentaba al feto. Solo en 1826, Karl Ernst von Baer demostró científicamente la existencia del óvulo en los animales mamíferos y en 1876, Oscar Hertwig explicó que la fertilización se debía a la penetración del espermatozoide en un óvulo.

Durante siglos la tajante asimetría genérica hizo de la mujer una persona incapaz de participar en actividades intelectuales o científicas. Como ciudadana de segunda categoría, le correspondió el silencio en la esfera política y le estaba vedado el placer sexual puesto que el clítoris era “un pene atrofiado” y la vagina, un espacio vacío, según la teoría de Sigmund Freud quien realizó sus estudios sicoanalíticos dentro de este contexto sexista. Víctima de mutilaciones de todo tipo, hasta su participación activa en la gestación biológica de los hijos en su rol primario de la maternidad le fue, por mucho tiempo, negada.

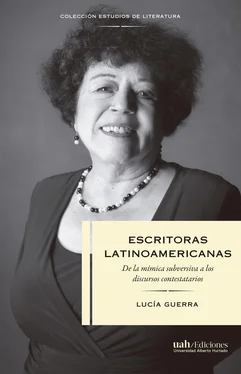

LA ESTÉTICA DE LA MÍMICA SUBVERSIVA

Cuerpos cercados por el armado metálico de las enaguas y las varillas del corsé que aprietan y se incrustan en la cintura y parte del vientre. Conciencias acosadas por prescripciones que determinan lo que es y debe ser una mujer. En el vasto imaginario cultural, predomina una sola perspectiva que permea todos los sistemas y desde el púlpito y pedestal de una hegemonía patriarcal, el rol primario de la mujer como madre y esposa resulta ser el resorte y trampolín que la condena a ser el otro ausente del devenir histórico, de ese afuera donde únicamente a los hombres les está permitido ser sujetos agentes.

Dentro de una lógica de género que es también sinónimo de fraudes y estrategias para imponer el poder sobre la mujer en su posición subalterna, Fray Luis de León en La perfecta casada (1583) arguye desde los cuarteles del razonamiento puro y las deducciones irrefutables que conducen a la verdad absoluta:

Porque así como la naturaleza, como dijimos y diremos, hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa, así las obliga a que cerrasen la boca; (...) por donde, así, a la mujer buena y honesta la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios de dificultades sino para un solo oficio simple y doméstico, así les limitó el entender, y por consiguiente les tasó las palabras y las razones… (200).

Como en el caso de la minoría genérica de los homosexuales, esta espiral de la lógica discriminatoria parte de una plataforma escueta y se extiende malignamente hacia otras esferas. De este modo, la frase del Levítico en el Antiguo Testamento que estipula que las relaciones sexuales con personas del mismo sexo van en contra del plan de Dios y constituyen un pecado, es la plataforma que extiende la homosexualidad a las nociones de “pecado nefando”,“inversión anómala”, “desvío perverso” y “enfermedad”.

En el binomio de la producción económica versus la reproducción biológica, al hombre se le atribuye inteligencia, fortaleza y un poder representado por la figura del padre (Dios, padres canónigos, padre de familia) mientras el rol primario de madre y esposa la despoja de toda capacidad intelectual para dedicarse a las ciencias o los negocios en una limitación del entender que no le permite razonar y ni siquiera hablar. La extensión del rol doméstico a un tasar del lenguaje1 y de las habilidades intelectuales parte de un principio legitimador: la diferencia entre los sexos proviene de la naturaleza, de una esencia biológica permanente e inmutable. Mutilación que hace de la mujer un otro subordinado e inmerso en un conjunto de sistemas creados por la hegemonía de una élite masculina.

Esta naturalización de la diferencia genérica y la consecuente lógica expuesta por Fray Luis de León, Juan Luis Vives y tantos otros en los países europeos de los siglos XVI y XVII se reiteran en los discursos de Jean-Jacques Rousseau y Augusto Comte en otra instancia histórica del patriarcado en la cual se usa el eufemismo, en una estrategia de poder, para darle a la subordinación de la mujer, un carácter sublime. Así en Emilio (1762), Sophie es “el complemento del bello sexo” (363) que proporciona al protagonista el bienestar del hogar en un ámbito doméstico que Rousseau denomina “el noble imperio de la mujer” (393) mientras Comte insiste en la veneración que las mujeres se merecen por ser: “Nacidas para amar y ser amadas, eximidas de los deberes de la vida práctica (y) libres en el sagrado retiro de sus hogares” (288).

La reclusión en el hogar significó la exclusión de toda producción cultural y aunque en el espacio doméstico, las mujeres desarrollaron ciertos saberes como el conocimiento de yerbas medicinales, medidas higiénicas y principios elementales de la obstetricia, estos saberes fueron desplazados para dar prioridad a los estudios científicos realizados por los hombres.

Dentro de este contexto exclusivista, las mujeres que osaron escribir se vieron forzadas a usar seudónimos masculinos tales como George Eliot, Fernán Caballero, George Sand y Currer Bell2. El uso de un nombre masculino fue solo una de las máscaras que las mujeres debieron usar para poder publicar sus textos. Más importante aún fue la apropiación estratégica de modelos y formatos literarios creados desde una perspectiva masculina que funcionaba como la norma legítima. Sin otra opción intertextual, las escritoras imitaban dichos modelos agregando, de manera aparentemente inofensiva, márgenes y subtextos que introducían trazos fragmentarios de una perspectiva femenina desde el ámbito del silenciamiento y la subordinación.

De esta manera, se produce en las novelas del siglo XIX estudiadas en este libro, una diglosia en una situación ambivalente entre la fuerza discursiva de carácter dominante y el titubeo de una “palabra de mujer” en busca de un discurso propio. Por lo tanto, la escritura para ellas es una praxis dentro de una gestualidad que implica, en primer lugar, ocultarse a sí mismas para exiliarse en los espacios oficiales y hegemónicos de modelos literarios masculinos. Y utilizamos la imagen del exilio porque, como en este, se produce una tensión entre lo propio y lo foráneo marcada por la supremacía de lo androcéntrico dominante que, como demuestra Claudine Herrman, funciona en la escritura de mujer en términos semejantes a la oposición entre colonizador y colonizado. Por otra parte y a nivel del lenguaje —sistema depositario, por excelencia, de valores, organizaciones e interpretaciones del mundo desde una perspectiva falogocéntrica— Julia Kristeva señala: “En la escritura de mujer, el lenguaje parece ser visto desde un terreno ajeno, ¿es tal vez contemplado desde el punto de vista de un cuerpo asimbólico y espasmódico? (…). Apartadas y enajenadas del lenguaje, las mujeres son visionarias, bailarinas que sufren cuando hablan” (1981, 166).

Читать дальше