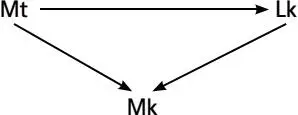

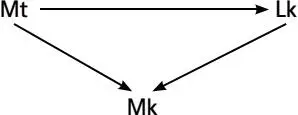

Dass beide Theorien auf den ersten Blick durchaus eine gewisse Plausibilität haben, kann man sich schön an Mk 1,32 verdeutlichen: Während die Griesbach-Hypothese in der markinischen Zeitangabe eine Kompilation aus den Angaben bei Matthäus und Lukas sieht, nimmt die Zweiquellentheorie an, Matthäus und Lukas hätten wegen – der übrigens typisch markinischen – Doppelung der Zeitangaben je eine herausgegriffen und als Einleitung für den folgenden Sammelbericht verwandt. Allerdings gilt für alle diese Theorien: Sie müssen nicht nur an einem Beispiel überzeugen, sondern alle Tatbestände plausibel erklären.

6. Die Entscheidungsgründe

6.1 Gründe für die Zweiquellentheorie

Die Reihenfolge der Perikopen

Man hat die Reihenfolge der Perikopen immer wieder als das entscheidende Argument für die Lösung des synoptischen Problems im Sinne der Zweiquellenhypothese beansprucht (vgl. nur W. G. Kümmel, Einleitung 30 ff.). Aber auch W. R. Farmer als Protagonist der (Neo-) Griesbach-Hypothese und andere Verfechter dieser Hypothese haben sich ebenso auf dieses Argument gestützt, so dass auf den ersten Blick dieses Argument offensichtlich nicht sticht. Morgenthaler hat aber darauf hingewiesen, dass eine sachliche und nicht nur ausschließlich statistische Würdigung der Reihenfolge eindeutig für die Zweiquellentheorie spricht. Denn während sich die Umstellungen des Matthäus auf der Basis des Markusevangeliums als Vorlage hervorragend begründen lassen (vgl. dazu, dass Matthäus die Zusammenstellung der Wundertaten in Kap. 8 und 9 eindeutig zur Vorbereitung der Aussendungsrede in Kap. 10 und zugleich zur exakten Übereinstimmung mit der Antwort auf die Täuferanfrage in 11,4 ff. gebildet hat, Morgenthaler 284), gilt dies für den umgekehrten Vorgang gerade nicht: Es „sind keine Gründe von entsprechendem Gewicht für eine Umstellung dieser Perikopen durch Markus bei einer Mt-Priorität geltend zu machen“. Zu derselben Würdigung führen bei Morgenthaler auch die Umstellungen in der Satzfolge bei Matthäus und Lukas gegenüber Markus: „Die Satzumstellungen des Mt und Lk sind mit einer Mk-Priorität eindeutig erklärbar. Umgekehrt ergeben sich bei andern Prioritäten die größten Schwierigkeiten“ (284).

Das bessere Griechisch

Auffällige Mängel im Zusammenhang bei Mt

Zugunsten der Zweiquellentheorie lassen sich des weiteren folgende Gründe anführen:

a) Das Griechisch des Markus ist wesentlich schlechter als das des Matthäus und Lukas. Insofern lässt sich das an einigen Stellen rein sprachlich und nicht sachlich bedingte bessere Griechisch bei den ► Seitenreferenten eher als matthäische und lukanische Verbesserung denn als markinische Verschlechterung verstehen.

b) Bei Matthäus und Lukas finden sich an einigen Stellen Zusammenhänge, die besser bei einer Abhängigkeit der Seitenreferenten von Markus als bei einer Abhängigkeit des Markus von Matthäus und Lukas verstehbar sind. So sagt Matthäus in 9,2: „Als Jesus ihren Glauben sah“ – diese Bemerkung gibt im Kontext des Matthäusevangeliums zwar durchaus noch einen gewissen Sinn, kann sie doch auf das Herbeibringen des Gelähmten auf einer Bahre bezogen werden. Wenn solche schlichte Bemühung um ein Wunder aber bereits als deutlich sichtbares und besonderes Zeichen des Glaubens anerkannt wird, erübrigen sich einige Diskussionen über den Glauben bei den Synoptikern, denn z. B. in Mk 9,14 ff. hat der Vater seinen epileptischen Sohn auch zu Jesus gebracht, ist freilich nur auf dessen Jünger gestoßen. Dennoch scheint der Glaube des Vaters für ein Wunder nicht ohne weiteres zu genügen. Viel verständlicher wird diese Bemerkung des Matthäus (und des Markus) auf dem Hintergrund des Markusevangeliums, weil dort die Träger des Gelähmten erst das Dach abdecken und ein Loch graben müssen, um den Kranken vor Jesus herablassen zu können. Hier kann man den besonderen Glauben der Leute wirklich an ihren Taten sehen, und das lässt diese Bemerkung im markinischen Zusammenhang auch sinnvoll sein. Matthäus, der großes Interesse am Thema des Glaubens hat (vgl. nur die Hinweise auf mangelnden Glauben der Jünger in Mt 6,30;8,26;14,31;16,8), lässt deswegen diese Bemerkung stehen, ohne zu merken, dass sie angesichts des Wegfalls des seiner häufig zu beobachtenden Kürzungstendenz zum Opfer gefallenen Aufgrabens des Daches (vgl. Mt 8,2 parMk 2,3–5) nun in der Luft hängt. Aber natürlich kann man – auf der Basis der Griesbach-Hy-pothese – nicht völlig ausschließen, dass Markus sich durch die etwas in der Luft hängende Bemerkung des Matthäus veranlasst sah, diese zu präzisieren. Aber insgesamt erscheint die Entwicklung von Markus zu Matthäus doch wahrscheinlicher.

c) Noch deutlicher, aber gleichwohl ebenfalls nicht zwingend ist auch ein Beispiel aus dem Lukasevangelium: Lk 23,18 – diese Bemerkung des Lukas hängt völlig in der Luft, weil von dem Brauch, zu ► Passa einen Gefangenen freizulassen, bei Lukas weder vorher noch nachher die Rede ist, wohl aber in Mk 15,6 und Mt 27,15. Wie unverständlich der Zusammenhang ist, kann man schon daran erkennen, dass spätere Abschreiber sich genötigt sahen, eine entsprechende Erklärung in den Lukastext einzuschieben. Man kann sich von diesem Problem übrigens nicht durch den Hinweis befreien, der in Frage stehende Brauch sei damals allgemein bekannt gewesen und habe daher von Lukas an dieser Stelle nicht eigens erwähnt werden müssen. Denn es gibt keinen einzigen außerneutestamentlichen Hinweis dafür, dass es diesen Brauch überhaupt gegeben hat. Nach der Neo-Griesbach-Hypothese müsste Lukas die Bemerkung des Matthäus: „Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen“ ausgelassen, Markus sie aber wieder übernommen haben. Erklärt hier nicht der Markustext als Mitte zwischen den Evangelien des Matthäus und Lukas den Tatbestand besser? Der eine übernahm die Bemerkung des Markus, der andere ließ sie weg!

d) Dass die erwähnten Perikopen des Markusevangeliums (Mk 7,31–37; 8,22–26) sowohl von Matthäus als auch von Lukas ausgelassen werden, lässt sich zumindest bei den zwei Wundergeschichten gut verstehen, da diese mit ihren Manipulationen einen eher anstößigen Eindruck erwecken, das Auslassen des Gleichnisses von der selbstwachsenden Saat (Mk 4,26–29) durch beide ► Seitenreferenten erschließt sich dagegen nicht so leicht dem Verstehen.

e) Diese Schwierigkeiten sind aber – und das zu betonen ist sehr wichtig – auf dem Hintergrund der Griesbach-Hypothese wesentlich größer, weil dann plausibel erklärt werden muss, warum Markus auf so viel Material, wie er es bei Matthäus und Lukas vorfand, verzichtete, zumal die große wörtliche Übereinstimmung der beiden Evangelien in einem größeren Teil ihres Stoffes auf Markus ihren Eindruck nicht verfehlt haben wird, gerade dieser Teil (= Q) aus den Evangelien des Matthäus und Lukas bei Markus aber fehlt. Sollte Markus, von dem man ja begründet zumindest annehmen kann, dass er das Vaterunser gekannt hat, dieses in seinem Werk wirklich ausgelassen haben, wenn er es sowohl im Matthäus- als auch im Lukasevangelium las? Der Verzicht des Lukas auf Teile des Matthäusevangeliums (auf dem Hintergrund der Griesbach-Hypothese) ließe sich freilich eher nachvollziehen, da bei Lukas auch auf der Basis der Zweiquellentheorie mit größeren Auslassungen zu rechnen ist. Welche kaum vorstellbaren Verrenkungen aber diese Hypothese für die Arbeit des Markus verlangt, sei mit einem Zitat Morgenthalers veranschaulicht:

Auffällige Mängel im Zusammenhang bei Lk

Probleme der Neo-Griesbach-Hypothese

„Warum sollte er (sc. Markus), falls er neben Mt noch Lk vor sich hatte, aus Harmonisierungsgründen noch so und so viele Texte ausgemerzt haben, die er bei Mt und Lk in nahezu 100 %igem Gleichlaut und im gleichen Kontext las, z. B. die Bußpredigt des Täufers (Mt 3,7–10; Lk 3,7–9)? Aber noch schlimmer: Warum sollte er Mt so radikal gekürzt haben, um gleichzeitig eine große Zahl der Perikopen, die er noch übernahm, mehr oder weniger stark zu erweitern? … Die Jairusperikope hätte Mk nahezu verdreifacht, die Gerasener- und die Epileptikerperikope mehr als verdoppelt…“ (286).

Читать дальше

![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)