Zwischen den drei synoptischen Evangelien gibt es zahlreiche Übereinstimmungen im Rahmen und in der Reihenfolge der Perikopen, in zahlreichen Perikopen finden sich auch wörtliche Übereinstimmungen von unterschiedlichem Umfang. Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von Perikopen bei Matthäus und Lukas, in denen diese weitgehend wörtlich übereinstimmen, ohne dass zu diesen Perikopen eine Parallele bei Markus vorhanden wäre. Diesen doppelten Tatbestand gilt es zu erklären, wobei angesichts der großen Menge von wörtlichen Übereinstimmungen von vornherein mit schriftlichen Vorlagen zu rechnen ist. Allein mündliche Berichte können die zahlreichen wörtlichen Übereinstimmungen nicht erklären.

5. Für und wider die Zweiquellentheorie

Die Frage des Verhältnisses der Evangelien untereinander wurde mit dem Erwachen der kritischen Bibelwissenschaft seit der Mitte des 18. Jahrhunderts intensiv diskutiert, und an dieser Diskussion nahmen keineswegs nur neutestamentliche Exegeten teil, wie man beispielhaft an Lessings „Neue Hypothese über die Evangelisten als bloß menschliche Schriftsteller betrachtet“ von 1778 sehen kann. Dementsprechend wurde seit dieser Zeit auch eine Vielzahl von Hypothesen entwickelt. Von diesen seien einige kurz erläutert. Gemäß den oben bereits genannten zwei Möglichkeiten führt eine Reihe von Hypothesen die Ähnlichkeiten auf gemeinsame Vorlagen aller drei Evangelien zurück, hat dann natürlich gewisse Schwierigkeiten mit den Übereinstimmungen im Matthäus- und Lukasevangelium ohne Parallelen im Markusevangelium. Eine andere Hypothesenreihe rechnet nicht mit einer gemeinsamen Vorlage, sondern führt die Ähnlichkeiten auf direkte Kenntnis eines oder mehrerer Evangelien zurück.

5.1 Hypothesen, die die Ähnlichkeiten zwischen den synoptischen Evangelien auf eine gemeinsame Quelle zurückführen

Mündliches aramäisches Evangelium als Quelle

a) Die Traditionshypothese: Hiernach hat sich schon bald bei den Aposteln in Jerusalem ein mündliches Evangelium in aramäischer Sprache herausgebildet und dieses hat die Synoptiker beeinflusst. Der dahinter stehende Gedanke der mündlichen Tradition ist zweifelsohne berechtigt. J. G. Herder hat erstmals darauf hingewiesen.

Schriftliche Sammlungen als Quellen

b) Die Fragmentenhypothese: Hier werden (z. B. von F. Schleiermacher) statt der nur mündlich überlieferten Vorlagen in der Traditionshypothese bereits schriftlich formulierte Quellen als Vorlagen für die Synoptiker angenommen, die aber nicht schon den Charakter von Evangelien trugen, sondern Sammlungen von bestimmten Gattungen waren, z. B. eine Sammlung von Wundergeschichten, von Reden, sowie der Passions- und Auferstehungsberichte.

Übersetzungen einer Apostelschrift?

c) Die Urevangeliumshypothese: Hier werden die synoptischen Evangelien als verschiedene Übersetzungen einer sehr alten Apostelschrift angesehen. Die Urevangeliumshypothese unterscheidet sich von der unter a) erwähnten Traditionshypothese durch die Schriftlichkeit der Vorlage, sie wurde z. B. von Lessing und J. G. Eichhorn vertreten.

5.2 Hypothesen, die die Ähnlichkeiten zwischen den synoptischen Evangelien auf eine gegenseitige Kenntnis zurückführen: Benutzungshypothesen

Wir haben schon gesehen, dass Augustinus bereits eine Benutzungshypothese vorgetragen hat. Diese Hypothese wirkt teilweise bis in die Gegenwart nach.

Mt – Lk – Mk

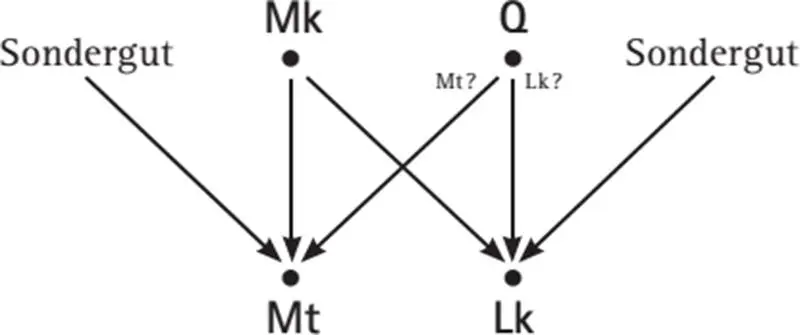

a) Grieshach-Hypothese: Die Evangelien sind in der Reihenfolge Matthäus-, Lukas- und Markusevangelium abgefasst und der jeweils spätere Autor kannte die Werke der Vorgänger, d. h. das Matthäusevangelium ist das älteste, Lukas kannte dieses und Markus kannte beide Evangelien.

Mk und eine weitere Quelle für Mt und Lk

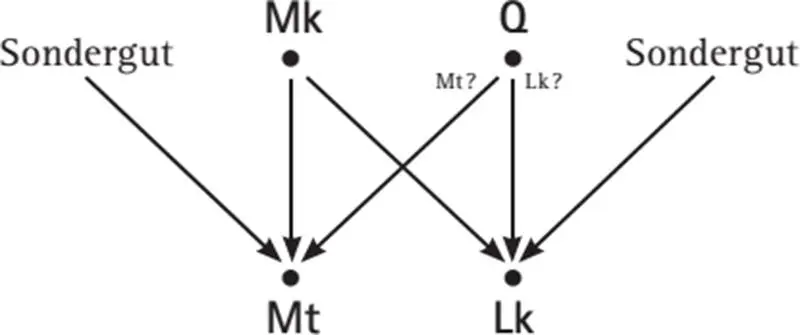

b) Die Zweiquellentheone: Hier wird eine Kenntnis des Markusevangeliums durch Matthäus und Lukas angenommen. Markus schrieb also als erster und Matthäus und Lukas benutzten sein Evangelium für ihre Werke. Daneben benutzten Matthäus und Lukas noch eine weitere gemeinsame Quelle.

Benutzungs-hypothesen

Die heute vor allem im europäischen Raum fast einhellig oder zumindest Bern ganz überwiegend akzeptierte Benutzungshypothese in Form der Zweiquellentheorie wurde erstmals 1838 gleichzeitig, jedoch unabhängig voneinander, von dem Leipziger Philosophen Ch. H. Weisse und von dem Schriftsteller und neutestamentlichen Exegeten Ch. G. Wilke vorgetragen und hat sich im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts vor allem unter dem Einfluss der 1863 erschienenen Arbeit „Die synoptischen Evangelien“ von H. J. Holtzmann durchgesetzt. Katholische Exegeten durften allerdings aufgrund zweier Dekrete der Päpstlichen Bibelkommission von 1911 und 1912 diese Hypothese nicht vertreten, und der Straßburger Exeget F. W. Maier musste, weil er in einem Kommentar die Zwei-Quellen-Theorie vertreten hatte, 1912 seine Stelle in Straßburg räumen. Die Benutzung einer schriftlichen Quelle wird heute aber durchweg angenommen, und es wird des weiteren in der Regel davon ausgegangen, dass diese eines oder mehrere der uns vorliegenden Evangelien war / waren. Im wesentlichen werden deswegen heute vor allem die zwei Theorien vertreten, die beide die Benutzung von einem oder zwei der uns überlieferten Evangelien annehmen, weswegen sie beide als Benutzungshypothesen zu bezeichnen sind, die Griesbach-Hypothese (oben 5.2 a) und die Zweiquellentheorie (oben 5.2 b).

Die heute allgemein vertretene Theorie

Allerdings darf man diese beiden Lösungen nicht einfach gleichberechtigt nebeneinander stellen, weil die übergroße Mehrheit der Exegeten, vor allem, wenn man auf den deutschsprachigen und europäischen Raum blickt, die Benutzungshypothese in Form der Zweiquellentheorie für allein angemessen hält. Über die oben bereits getroffene Charakterisierung dieser Theorie hinaus beschreibt die Zweiquellentheorie die zweite, von Matthäus und Lukas neben dem Markusevangelium benutzte Quelle noch etwas genauer und bezeichnet sie, weil sie bis auf die Wunderheilung am Knecht des Hauptmanns von Kafarnaum und die Versuchungsgeschichte ausschließlich Worte (gr.=Logien) Jesu enthält, als Logienquelle (Sigel: Q, von Quelle). Das ausschließlich bei Matthäus oder Lukas begegnende Erzählgut hat nach dieser Theorie beiden dann als sog. Sondergut vorgelegen, d. h. die Tatsache, dass dieses nur bei einem der beiden ► Seitenreferenten vorliegt, wird als Hinweis darauf verstanden, dass es in der gemeinsamen Quelle Q nicht enthalten war und den Evangelisten auf andere Art zugekommen ist. Die Benutzungshypothese in Form der Zweiquellentheorie lässt sich durch folgendes Schaubild verdeutlichen:

Die Nennung von Mt und Lk mit Fragezeichen unter dem Sigel Q weist daraufhin, dass eine Reihe von Autoren annehmen, dass Mt und Lk die Logienquelle nicht in total identischer Fassung vorlag, sodass mit einer mt und einer lk Q-Fassung als Vorlage zu rechnen ist.

Neo-Griesbach-Hypothese

Nachdem man einige Zeit nach dem zweiten Weltkrieg offensichtlich geglaubt hatte, die synoptische Frage sei definitiv im Sinne der dargestellten Zweiquellentheorie entschieden, hat in den letzten Jahrzehnten eine kleinere, allerdings sehr rührige Gruppe vor allem in den USA der Zweiquellentheorie widersprochen. Diese Gruppe vertritt die seinerzeit von dem Jenaer Exegeten Johann Jakob Griesbach (1745–1812) vorgetragene und auch nach ihm benannte Hypothese (s. oben 5.2 a); dass es auch noch andere Theorien gibt, die gegenwärtig diskutiert werden, z. B. die Benutzung des Matthäusevangeliums nur als Nebenquelle, übergehe ich hier und verweise dazu auf den Beitrag von F. Neirynck in dem von Strecker herausgegebenen Sammelband). Nach der sog. Neo-Griesbach-Hypothese hat also Matthäus als erster sein Evangelium verfasst, Lukas schrieb nach ihm und in Kenntnis des Matthäusevangeliums. Markus schrieb als letzter in Kenntnis beider Vorgängerwerke. Im Schaubild:

Читать дальше

![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)