5Wo beginnen, was tun? Hinweise und Impulse für die Praxis

Kooperatives Lernen ist zwar ein anspruchsvoller Ansatz, aber einer mit Perspektiven. Grundlegend für die Qualität ist das Bewusstsein vom Beziehungsgeflecht zwischen Status und Fähigkeiten der Lernenden, dem Arbeitsauftrag, den Prozessen und der Dynamik der Lerngruppen sowie den Interventionsmöglichkeiten durch den Dozenten oder die Dozentin. Die Vorbereitung von kooperativen Lerneinheiten ist eine Herausforderung. Lehrende müssen eine komplexe Aufgabenstellung formulieren, die die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Lernenden möglichst berücksichtigt. Kooperatives Lernen verlangt nach Know-how, wie Gesprächsfertigkeiten, kooperatives Verhalten und soziale Kompetenzen unterstützt und eingeübt werden können. Dazu gehört auch die Kompetenz, die Interaktion zu managen, indem Dozierende z.B. durch gezielte Fragen und Feedbacks weiterhelfen. Die Fähigkeit zur Beobachtung von Interaktion ist wiederum Voraussetzung für eine lernförderliche Anleitung zur Prozessreflexion. Zudem braucht es Wissen und Erfahrung, wie Lernen gelernt wird. Getragen wird der Prozess des Kooperativen Lernens von einer Grundhaltung der Dozentin oder des Dozenten, die die Delegation von Autorität und den Verzicht auf ein Wissensmonopol an die Studierenden zulässt.

Für Lehrende bedeutet die Einführung des Kooperativen Lernens daher zunächst mehr Einsatz an Arbeitszeit: Bereits bestehende Strukturen von Lehrveranstaltungen müssen neu konzipiert werden. Auch deshalb ist zu empfehlen, zunächst einzelne Phasen mit Elementen des Kooperativen Lernens zu versehen wie etwa kurzen Gruppenarbeiten und genau festgelegten Fragestellungen. Einzelne Taktiken wie das «Denken – Austauschen – Vorstellen» (S. 31 f.) oder die Methode Placemat (S. 28) lassen sich ohne großen Aufwand einbauen und ermöglichen erste gemeinsame Reflexionen über Lernen durch Zusammenarbeit. So können sich Lehrende und Studierende auch an das Vorgehen gewöhnen. Je nach Stand der Studentinnen und Studenten müssen auch auf Tertiärstufe Kompetenzen und Strategien für Kooperatives Lernen fokussiert und weiterentwickelt werden.

Der Mehrwert durch Kooperation im Vergleich zum selbstgesteuerten Lernen muss den Lernenden nicht nur bekannt sein, der darin enthaltene Sinn muss von ihnen vielmehr erkannt und nachvollzogen werden. Die Lernenden erfahren und reflektieren, dass eine komplexe Aufgabe unterschiedliche Fähigkeiten erfordert, und erkennen, wie wertvoll das unterschiedliche Können und Wissen jedes Gruppenmitgliedes ist. Geeignete Übungen finden sich z.B. bei Stanford (1998). Durch zunehmend anspruchsvollere, komplexere und länger dauernde kooperative Lerneinheiten (Planspiel oder Forschungsorientiertes Lernen) kristallisieren sich notwendige soziale und kommunikative Fähigkeiten heraus, die während der Gruppenarbeit fokussiert und im Anschluss reflektiert werden.

Bei jeder kooperativen Lerneinheit wird bei der Planung und Durchführung auf die beschriebenen acht zentralen Elemente für effektive Kooperation geachtet. Die Dozentin oder der Dozent befragt sich regelmäßig selbst:

➤Wie gut sind meine Fragestellungen? Welche Lernzielebene (Einleitung, Lernzieltaxonomie nach Bloom, S. 15) ist damit verbunden?

➤Eignet sich das Thema für eine Kooperative Lerneinheit?

➤Welche Art von Rückmeldung gebe ich? Wie überprüfe ich, ob meine Arbeitsanweisungen verstanden wurden?

➤Wie stelle ich die Lerngruppen optimal zusammen? Je nach Vorhaben und Zielsetzung sind bei der Gruppenzusammensetzung folgende Faktoren (mit ihren Konsequenzen und Bedeutungen für die Studierenden) zu bedenken:

➤die Größe der Gruppe (meist wird eine Gruppengröße von vier bis sechs Personen empfohlen);

➤wer die Zuteilung der Gruppenmitglieder vornimmt (die Lehrenden oder die Studierenden, der Zufall oder die Bestimmung durch vorgegebene Kriterien);

➤welche Kriterien für die Zusammensetzung der Gruppen maßgeblich sind (z.B. Homogenität oder Heterogenität bezüglich Geschlecht, Alter oder Vorkenntnissen).

Zu empfehlen ist zudem, den Studierenden den Zweck, die Ziele und Aufgaben der Gruppenarbeit sowie die Kriterien der Beurteilung oder Benotung im Vorfeld zu erläutern. Die Aufgaben der einzelnen Mitglieder und die Abgabetermine sowie weitere Vereinbarungen können in einer längeren kooperativen Lerneinheit auch in einem schriftlichen Vertrag festgehalten werden. Mit zunehmender Selbstständigkeit sind die Studierenden bei Fachfragen dazu angehalten, zuerst in der eigenen Gruppe, dann in anderen Gruppen eine Antwort auf ihre Frage zu suchen bzw. andere Informationsquellen zu konsultieren, bevor sie sich an die Lehrenden wenden.

Die folgenden Fragen unterstützen die Planung einer größeren kooperativen Lerneinheit mit Rollenverteilung und Lernreflexion:

➤Welche sozialen, inhaltlichen und lernspezifischen Ziele sind mit der kooperativen Lerneinheit zu verfolgen?

➤Wie wird den Studierenden Ziel- und Kompetenzerreichung und der Ablauf des Arbeitsprozesses bekannt gemacht?

➤Aus welchen Gründen eignet sich der gewählte Lerngegenstand und die bestimmte Vorgehensweise für eine kooperative Lerneinheit?

➤Was kann/darf bei den Studierenden vorausgesetzt werden? Was muss im Vorfeld vermittelt und eingeführt worden sein?

➤Wie können Ressourcen und Stärken der einzelnen Studierenden aktiviert werden?

➤Welches ist die geplante Gruppengröße, wie muss die Zusammensetzung der Gruppe aussehen? Wie wird die Gruppenzuteilung bestimmt und kommuniziert?

➤Braucht es bestimmte Funktionen und Rollen für die Kooperation?

➤Wie erfolgt die Reflexion und Evaluation? Wie werden die Ergebnisse bewertet (individuell oder kollektiv) und kommuniziert?

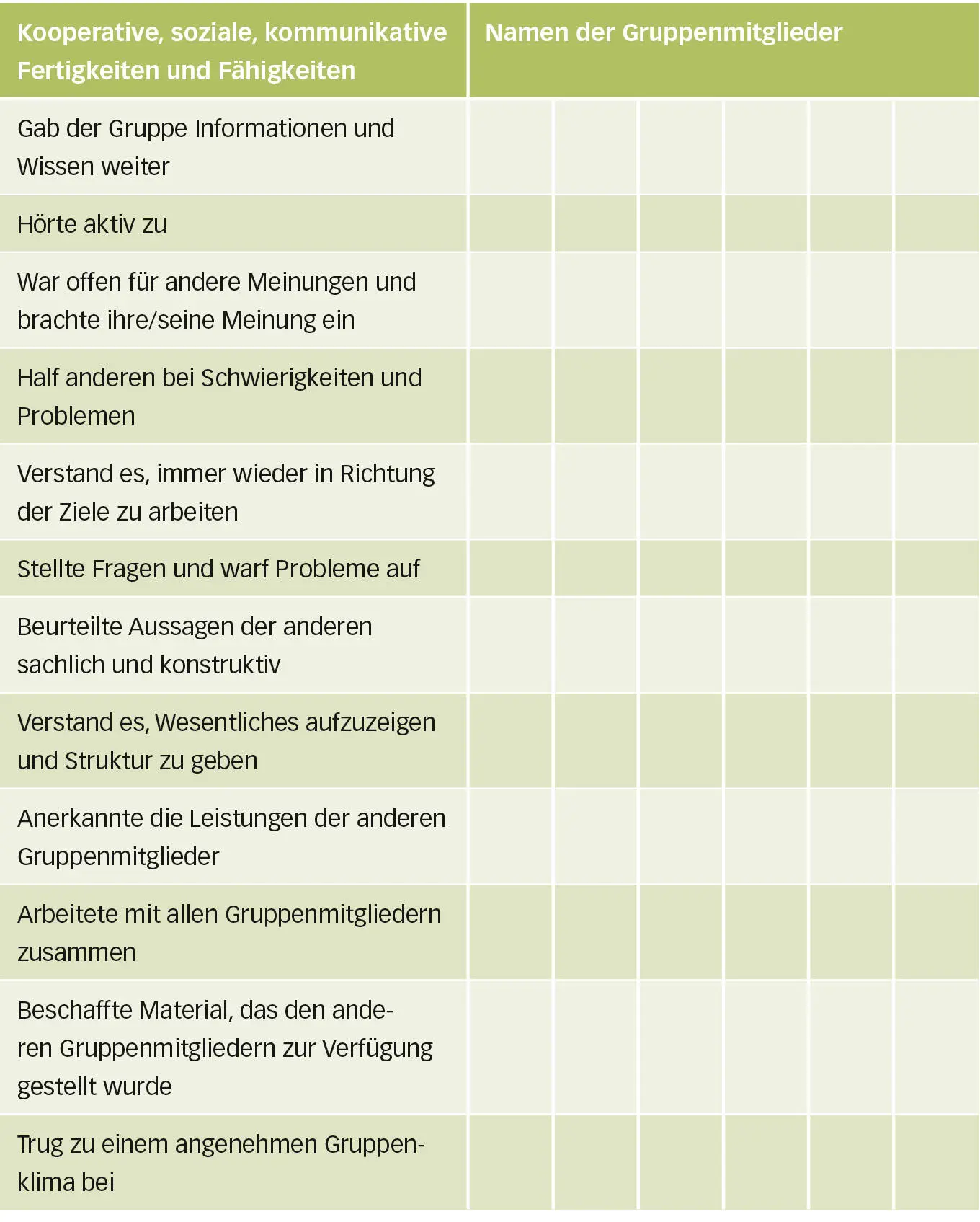

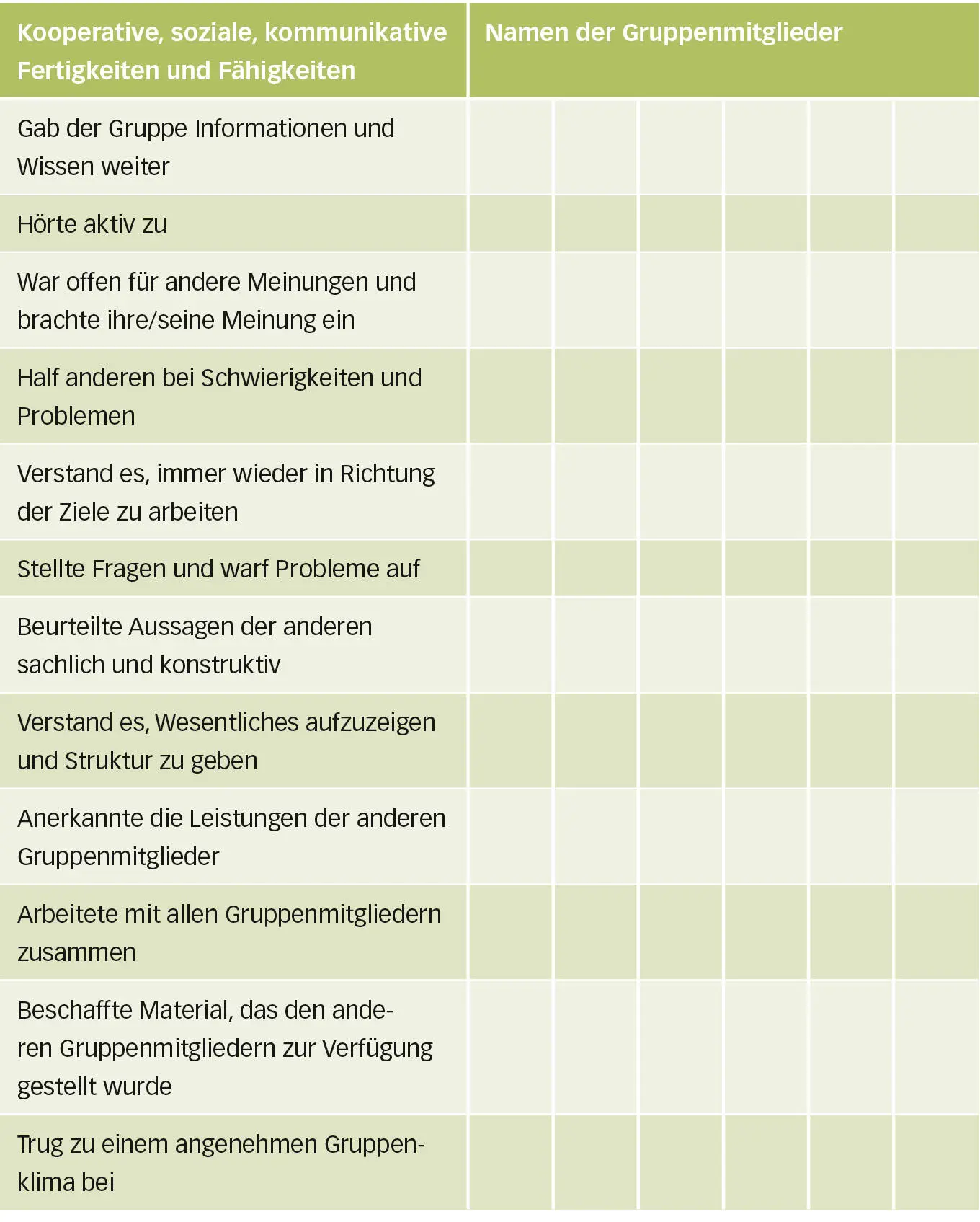

Es ist entscheidend, dass die Beurteilung nicht erst am Ende, sondern den Arbeits- und Lernprozess begleitend stattfindet. Für Feedbacks sind Beobachtungen der Lehrenden, aber auch der anderen Gruppen oder anderen Studierenden von Interesse. Aus solchen Beobachtungen und Peerevaluationen können Hilfestellungen resultieren, sie sollen wenn möglich aber auch in die endgültige Beurteilung einfließen. Die folgende Tabelle listet einige Evaluationskriterien auf:

Abbildung 6:Beurteilung für Gruppenmitglieder (nach Dubs 1995, S. 301)

Wichtig ist außerdem, dass nicht nur die Gruppenleistung, sondern auch Einzelleistungen der Studierenden beurteilt werden. So wissen die Gruppen, wer besondere Unterstützung braucht, und die weniger leistungsstarken Studierenden müssen sich nicht damit abfinden, dass die anderen Gruppenmitglieder ihre Arbeiten übernehmen. Bei der begleitenden Beurteilung sollten inhaltliche sowie gruppendynamische Prozesse lösungsorientiert besprochen und für zukünftige Vorhaben nutzbar gemacht werden (z.B. durch entsprechende Einträge ins Lernjournal). Für die abschließende Beurteilung bewährt sich die Kombination von Einzel- und Gruppenleistungen, zum Beispiel so, dass für die in der Gruppe erbrachten Leistungen Extrapunkte vergeben und zu den individuellen Ergebnissen addiert werden.

Der «ideale Raum» für Kooperatives Lernen hat bewegliche Tische, die für die Gruppenarbeit zusammengeführt werden können. Tafeln oder Flipcharts an drei oder vier Wänden ermöglichen zudem eine Rundumkommunikation, die entstandenen Produkte können aufgehängt, diskutiert und begutachtet werden. Falls Computer verwendet werden, ist darauf zu achten, dass eine kommunikative Situation gewahrt bleibt. Es empfiehlt sich, die Geräte kreisförmig anzuordnen, sodass die Studierenden während der Arbeit miteinander sprechen können und nicht Rücken an Rücken oder in einer Reihe nebeneinandersitzen,

Читать дальше