10. Vom Naturalienkabinett zum Aquarium

Die hier vorgestellte Motivgeschichte vermag vielleicht zwei Überlegungen zu verdeutlichen:

1 Nicht zuletzt wegen ihres Status als potentielle Menschenfresser erregten Krokodile in der frühneuzeitlichen Naturgeschichte besondere Aufmerksamkeit. Wegen ihrer Größe und bizarren Erscheinung kam ihnen nicht nur ein zentraler Status in den Naturaliensammlungen zu; ihr Gefahrenpotential motivierte auch die Stilisierung ihrer Darstellung in Anlehnung an die traditionelle Drachen-Ikonographie. Windungen, Drehungen und Rollen vermittelten, von der Kunsttheorie der Spätrenaissance forciert, als kompositorische Formel einen Sinngehalt von Aggression und Tücke und wurden den Darstellungen auch dann aufgezwungen, wenn sie von der eigenen Beobachtung der Künstler – von Reuwich bis Merian – nicht bestätigt worden sein konnten. Besonders deutlich wird diese Stilisierung, wenn Präparate manipuliert wurden, um dem Stereotyp mit schlängelnden und gerollten Schwänzen gerecht zu werden.

2 Mit dieser bildlichen Stilisierung ging eine Verklärung der Tiere einher. Zwar hatten prominente Naturforscher wie Konrad Gessner in ihren Publikationen eine generelle Trennung von empirischer Beobachtung und literarischer Zuschreibung angestrebt und damit insbesondere der Naturallegorese mittelalterlicher Tradition Einhalt geboten. Zugleich entwickelte jedoch die humanistische Emblematik neue uneigentliche Lesarten der Natur in Orientierung an antiken Vorbildern. Krokodile konnten dabei etwa als Alteritätszeichen in der Darstellung außereuropäischer Kulturen dienen, wurden aber auch weiterhin – insbesondere auf populärer Ebene – mit Drachen identifiziert, um in dieser Rolle etwa städtische Gründungslegenden zu vergegenwärtigen.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts brachen die Bedingungen der traditionellen Naturgeschichte in sich zusammen. Methodisch ließ die Neuorganisation der Taxonomie durch Carl von Linné das Paradigma des Kuriosen obsolet erscheinen. Gesellschaftlich büßten die typischen Sammlungsstücke durch zunehmende Verfügbarkeit ihren Rang als Distinktionsmerkmal ein; dies umso mehr, als das vormals überwiegend elitär verhandelte Wissen über Tiere, Pflanzen und Mineralien zunehmend in illustrierten Enzyklopädien und populären Naturkunden verbreitet wurde. Manifest wurde die Popularisierung der Naturgeschichte mit der Gründung öffentlicher botanischer und zoologischer Gärten, deren bildhafte Arrangements einheimischer und exotischer Tiere und Pflanzen die frühneuzeitliche Vorgeschichte wie Fieberträume der Naturalienkämmerer reflektierten.1

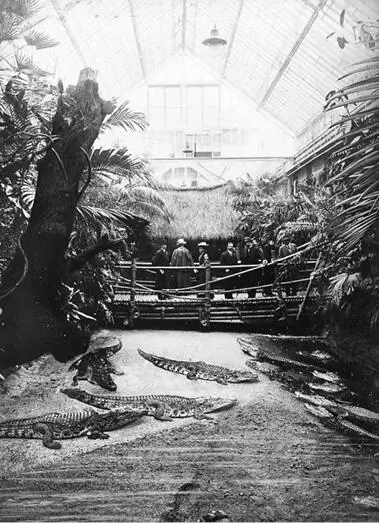

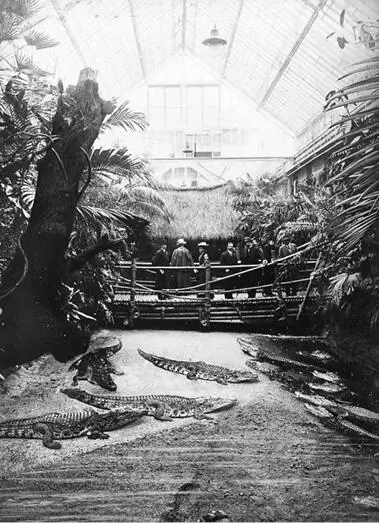

Als ein spätes Beispiel feiert eine 1913 im neu eröffneten Berliner Aquarium entstandene Photographie den bürgerlichen Triumph über die ungezähmte Natur der kolonialisierten Welt. Das Bild zeigt die Krokodilhalle, die das Kernstück des Gebäudes bildete, im Aufriss. Auf einer die Anlage überspannenden Holzbrücke hat sich eine Besuchergruppe versammelt, darunter liegen nicht weniger als zwölf Krokodile auf der Nachbildung von Ufern, deren exotischer Eindruck durch die seitliche Bepflanzung mit Tropenbäumen verstärkt wird.

Kompositorisch wirkt die Aufnahme beinahe, als sei ein Frontispiz jener Renaissance-Sammlungen auf den Kopf gestellt worden, auf denen Krokodilpräparate den Raum als zentrale Stücke dominierten. Die Besucher zeichnen sich hingegen nicht länger als Mitglieder der sozialen Elite aus, die auf ihren Bildungsreisen exklusive Einblicke in die Baupläne der Schöpfung erhalten, sondern erfahren – in Kleidern, Fräcken und Hüten bürgerlich uniformiert – den sublimen Immersionseffekt der Anlage, der sie an der Grenze zu Charlottenburg in tiefe Wildnis zu verschlagen scheint: Auge in Auge mit den Menschenfressern, doch über sie erhaben. Rund einhundert Jahre später mutet die Aufnahme allenfalls dahingehend antiquiert an, dass Zoobesucher heute eher Funktionsjacken als Fräcke tragen. Über den Nutzen, exotische Raubtiere unter künstlichen Bedingungen zur Schau zu stellen, ließe sich freilich streiten.

Abb. 7: Die Krokodilhalle des Berliner Aquariums

Literaturverzeichnis

Primärliteratur

Forer, Conrad (Hg.): Gesnerus redivivus auctus & emendatus, oder: Allgemeines Thier-Buch. Eigentliche und lebendige Abbildung aller vierfüssigen, so wohl zahmer als wilder Thieren, welche in allen vier Theilen der Welt zu finden . Frankfurt am Main 1669.

Münster, Sebastian: Cosmographia . Basel 1544.

–: Cosmographia . Basel 1546.

Balis, Arnout:„Hippopotamus Rubenii. Een hoofdstukje uit de geschiedenis van de zoölogie“. Feestbundel bij de opening van het kolveniershof en het Rubenianum . Hg. Frans Baudouin. Antwerpen 1981. 124–142.

Brunner, Bernhard: Wie das Meer nach Hause kam. Die Erfindung des Aquariums . Berlin 2011.

Clarke, T.H.: The Rhinoceros from Dürer to Stubbs 1515–1799 . London, New York 1986.

Clayton, Martin:„‚Alle Werke der Natur, welche die Welt zieren‘. Leonardo da Vinci“. Wunderbare seltene Dinge. Die Darstellung der Natur im Zeitalter der Entdeckungen . Hg. David Attenborough. München 2008. 38–71.

Daston, Lorraine:„Die Lust an der Neugier in der frühneuzeitlichen Wissenschaft“. Curiositas. Welterfahrung und ästhetische Neugierde in Mittelalter und früher Neuzeit . Hg. Klaus Krüger. Göttingen 2002. 147–176.

Deckers, Regina:„Der Drache in Mythologie und Kunst“. Monster. Fantastische Bilderwelten zwischen Grauen und Komik . Ausstellungskatalog. Hg. Peggy Große. Nürnberg 2015.

Faust, Ingrid: Zoologische Einblattdrucke und Flugschriften vor 1800. Band I: Wirbellose, Reptilien, Fische . Stuttgart 1998.

–: Zoologische Flugblätter und Einblattdrucke vor 1800. Band V: Nashörner, Tapire, Pferdeartige. Sammelblätter, Monster . Stuttgart 2003.

Felfe, Robert:„Umgebender Raum – Schauraum. Theatralisierung als Medialisierung musealer Räume“. Kunstkammer – Laboratorium – Bühne. Schauplätze des Wissens im 17. Jahrhundert . Hgg. Herbert Schramm und Ludger Schwarte. Berlin 2003. 226–264.

Fischel, Angela:„Zeichnung und Naturbeobachtung. Naturgeschichte um 1600 am Beispiel von Aldrovandis Bildern“. Das technische Bild. Kompendium zu einer Stilgeschichte wissenschaftlicher Bilder . Hgg. Horst Bredekamp, Birgit Schneider und Vera Dünkel. Berlin 2008. 212–223.

–: Natur im Bild. Zeichnung und Naturerkenntnis bei Conrad Gessner und Ulisse Aldrovandi . Berlin 2009.

Gorys, Erhard: Tschechische Republik. Kultur, Landschaft und Geschichte in Böhmen und Mähren . Köln 1994.

Haberland, Detlef:„Die Kosmographie – Typologie und Medienstrategie“. Cognition and the Book. Typologies of formal organisation of knowledge in the printed book of the early modern period . Hg. Karl A.E. Enenkel. Leiden 2005. 125–160.

Harms, Wolfgang (Hg.): Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. Die Sammlung der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel; Teil 1. Ethica, Physica . Tübingen 1985.

Harms, Wolfgang und Gilbert Heß (Hgg.): Joachim Camerarius d.J. Symbola et emblemata tam moralia quam sacra. Die handschriftlichen Embleme von 1587 . Tübingen 2011.

Читать дальше