Theorien der Literatur VII

Здесь есть возможность читать онлайн «Theorien der Literatur VII» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Theorien der Literatur VII

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Theorien der Literatur VII: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Theorien der Literatur VII»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Theorien der Literatur VII — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Theorien der Literatur VII», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Das Krokodilblatt nimmt einen hybriden Status ein, da nicht die Konzentration auf das Tier, sondern die landschaftliche Kontextualisierung es charakterisiert. Christina Weiler meint in den Knochen im Vordergrund die ikonographische Andeutung einer Seelenwanderung zu erkennen, bei der das Krokodil eine Reinkarnation des verstorbenen Menschen darstelle.5 Eher scheint der Knochenhaufen jedoch auf das Potential des Tiers hinzuweisen, Menschen zu fressen; vergleichbare Fraßattribute finden sich auf zahlreichen Darstellungen von Raubtieren im 16. Jahrhundert.6 Die Ruinenkompartimente im Hintergrund mögen hingegen, wie Weiler schreibt, in einem gängigen ikonographischen Sinn auf das Wiederaufleben der Antike und nicht zuletzt die damit verbundene Neubewertung auch der antiken Naturkunde verweisen;7 die auffälligen Obelisken dürften allerdings auch als Verweise auf Ägypten als Verbreitungsgebiet von Krokodilen zu verstehen sein.8 Selbst im Kontext einer zoologischen Bildersammlung hat jedenfalls die Anatomie der Krokodile den Künstlern Schwierigkeiten bereitet. Auch hier deutet die übermäßige Biegung des Hinterleibs auf die gängige Verzerrung der Darstellung.

Die Naturgeschichten Gessners und Aldrovandis hatten ab dem späten 16. Jahrhundert Kompendien bereitgestellt, die über eine rein naturkundliche Erfassung der Arten hinausgingen; gerade die kulturgeschichtlichen Erweiterungen um Sprichwörter und Symbolwert speisten Material in den frühneuzeitlichen Naturdiskurs ein, das in Allegorien umgesetzt wurde.9

Exemplarisch sind die bereits erwähnten Symbola et Emblemata von Joachim Camerarius, eine vierteilige Reihe von Emblembüchern, die ausschließlich Naturmotive beinhalten. Die einzelnen Bücher sind, da sie je einhundert Embleme beinhalten, als Zenturien bezeichnet; das erste behandelt Pflanzen, die drei übrigen die Tiere der Erde, des Himmels und des Wassers. Als bestechende Leistung dieser Bücher wird heute die Exaktheit zahlreicher Pflanzendarstellungen gewürdigt; als Arzt und Botaniker war Camerarius das Studium in einem eigenen Kräutergarten möglich; überdies bezog er Informationen aus der Korrespondenz mit Gelehrten wie Aldrovandi, Francesco Calzolari und Carolus Clusius.10

Trotz dieser empirischen und um Aktualität bemühten Methoden zeigen die Symbola et Emblemata das Fortleben der mittelalterlichen Allegorese unter neuen Gesichtspunkten auf, denn der ordnende Gedanke des Werks besteht in der Suche nach dem verschlüsselten Sinn hinter der sichtbaren Erscheinung der Natur. Dieser ist jedoch nicht theologisch orientiert, sondern ethisch, denn der Körper und seine Triebe erscheinen als Herausforderung, der nur durch eine kontemplative Lebensweise zu begegnen sei.11

Camerarius versah seine Embleme mit einem kulturhistorischen Apparat, der auf den gegenüberliegen Seiten jeweils eine Auflistung von antiken und modernen Quellen als Belege liefert. In diesem philologischen Zugang zur Naturkunde liegt die Verflechtung von Deskriptivem und Sprichwörtlichem seines Emblembuchs begründet; auch Gessner und Aldrovandi hatten die antike Überlieferung als Basis ihrer naturkundlichen Schriften heran gezogen, in der Auswertung jedoch in verschiedene Sparten unterschieden, die Sprichwörter weiterführend beinhalten.12

Der Ansatz, das naturhistorische Wissen der Antike in Sinnbildern zu visualisieren und zugleich auf abstrakte Sachverhalte umzumünzen, lässt sich an einem Krokodil-Emblem der zweiten Zenturie exemplarisch nachvollziehen. Das Ikon zeigt ein Krokodil an einem Ufer vor offener See, auf der links ein Schiff fährt, rechts einige Felsen eine Insel bilden. Das Tier selbst kauert im rechten Vordergrund, in leichter Aufsicht von rechts nach links gelagert, über dem nackten Leib eines Mannes und vergießt Tränen, wobei sein Schwanz schlängelnd in die Höhe gerichtet ist. Ein zweiter, ebenfalls nackter Mensch nimmt am linken Bildrand mit erhobenen Armen Reißaus. Verstreute Muscheln kennzeichnen die Litoralzone, in der sich das Geschehen abspielt.

Unter dem Lemma „DEVORAT, ET/PLORAT“, gibt das Epigramm Aufschluss über das zu Sehende: „Non equidem ambigui dictis mihi fidere amici,/Certum est, ut lacrymis nec Crocodile tuis.“13 Das Thema des Emblems sind also wiederum die sprichwörtlichen Krokodilstränen als Zeichen falscher Freundschaft, die bereits Plinius beschrieben hatte und die über das Mittelalter durch die Physiologus-Tradition in Europa bekannt blieben, dort allerdings als Mahnung gegen Opportunismus unter Androhung von Höllenstrafen. Camerarius mag im Übrigen hervorragende Abbildungen von Pflanzen verwendet haben; seine Krokodile sind ästhetisch eher unbeholfene Phantasiegeschöpfe, deren Gestaltung hinter dem zeitgenössischen Kenntnisstand zurückblieb. Gleichwohl zeigt auch hier der flammenförmig nach oben züngelnde Schwanz, dass das Detail als Sinnbild des Hinterhältigen verstanden wurde.

6. Präparate

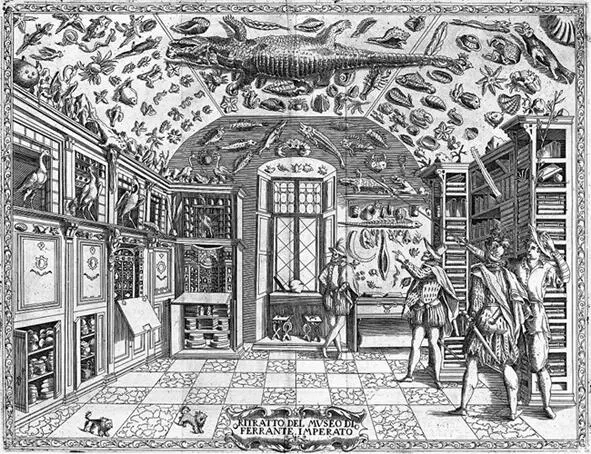

Einen charakteristischen Stellenwert erlangten Krokodilpräparate in den Sammlungsräumen frühneuzeitlicher Kunstkammern und Naturalienkabinette. Besonders eindrücklich zeigt etwa das 1599 veröffentlichte Frontispiz zum Sammlungsinventar des italienischen Apothekers Ferrante Imperato das Präparat eines Nilkrokodils, das rücklings von der Decke hängt, sodass sein Rückenpanzer zum zentralen Blickfang der mit zahlreichen Kuriositäten bestückten Zimmerdecke gerät (Abb. 2). Die Belebung des Interieurs mit Besuchern verleiht diesem nicht nur eine die Sammlung gleichsam aktivierende Dynamik.1 Indem der Kupferstich die von Imperatos Sohn gehaltene Führung zweier Edelmänner durch die Sammlung zeigt, offenbart er zugleich den sozialen Prestigegewinn, den bürgerliche Naturaliensammler erzielen konnten; Imperato selbst verfolgt das Geschehen in selbstgewisser Haltung an die Rückwand gelehnt, auf Augenhöhe mit dem hohen Besuch, der die Blicke, geleitet von einem Zeigestab, nach dem Krokodil richtet.

Abb. 2: Das Museum des Ferrante Imperato

Dass Krokodilpräparate zu den erstrangigen Sammlungsstücken der Kabinette zählten, belegt auch Willem Swanenburghs 1610 entstandene Darstellung des Hortus Botanicus in Leiden, der ein Vierteljahrhundert zuvor der Universität angegliedert worden war. Die in Vogelperspektive gezeigte Vedute des Gartens schließt am vorderen Bildrand mit einem separaten Streifen ab, auf dem markante Objekte der universitären Sammlung aufgereiht sind. Zu ihnen zählen drei ausgestopfte Krokodilhäute; zumindest die Schwänze der beiden kleineren Exemplare sind schlängelnd nach oben gewunden.

Die frühneuzeitlichen Naturaliensammlungen entsprachen dem Leitgedanken der Naturgeschichte, die göttliche Schöpfung gerade in ihren außergewöhnlichen Formen zu entschlüsseln. Die zentrale Hängung von Krokodilpräparaten mag dabei einerseits deren Größe geschuldet gewesen sein; in der meist symmetrischen Raumorganisation kommt Krokodilen und anderen Überformaten wie Haien und Würgeschlangen gleichwohl ein herausragender Status zu, den sie als quintessenzielle Exoten erfüllen.

Neben dieser wissenschaftlichen Präsentation konnten Krokodilpräparate jedoch auch in der Frühen Neuzeit als Drachen herhalten. Zum lokalen Wahrzeichen geriet etwa ein Krokodil, das Matthias II. 1608 der Stadt Brünn geschenkt hatte und das dort mit einer Legende in Verbindung gebracht wurde, der zufolge ein Drache einst die Stadt in Angst und Schrecken versetzt habe, dann aber durch den Witz und Mut eines Ritters überwältigt worden sei. Als ‚Brünner Drache‘ hängt bis heute ein Nilkrokodil im Durchgang des Alten Rathauses.2 Die Geschichte zeigt einerseits, dass Krokodilpräparate um 1600 zur herrschaftlichen Repräsentation gehören konnten, da sie als exotische Seltenheiten auf Finanzkraft und weitreichende Verbindungen schließen ließen; Matthias selbst soll das Krokodil von einer türkischen Delegation erhalten haben. Andererseits bietet sie eine Variante des Drachenkampfs als verbreiteter Gründungslegende, die in diesem Fall aber nicht auf die historische Christianisierung, sondern auf das städtische Selbstbewusstsein hinzuweisen scheint. Diese Affirmation des eigenen Rangs war in den Reichsstädten um 1600 verbreitet und äußerte sich maßgeblich in öffentlichen Kunstwerken, deren Ikonographie sich auf die Stadtgründungen bezieht. Auf eine annähernd gleiche Gründungssage wie Brno beruft sich etwa auch Klagenfurt, und die Kärntner Stände ließen ihrem Selbstverständnis 1590 in einer monumentalen Brunnenskulptur Ausdruck verleihen, die einen Lindwurm darstellt.3 Der Vergleich mit dem Brünner Drachen ist darin aufschlussreich, dass der Klagenfurter Lindwurm als Mischwesen aus Schlangenleib mit Pranken, Fledermausflügeln und einer Art Hundekopf kaum Merkmale eines Krokodils aufweist, sein typisch gewundener Schwanz aber eindrucksvoll auf die Bemühungen zeitgenössischer Darstellungen schließen lässt, Krokodile einer geläufigen Drachenikonographie anzugleichen.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Theorien der Literatur VII»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Theorien der Literatur VII» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Theorien der Literatur VII» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.