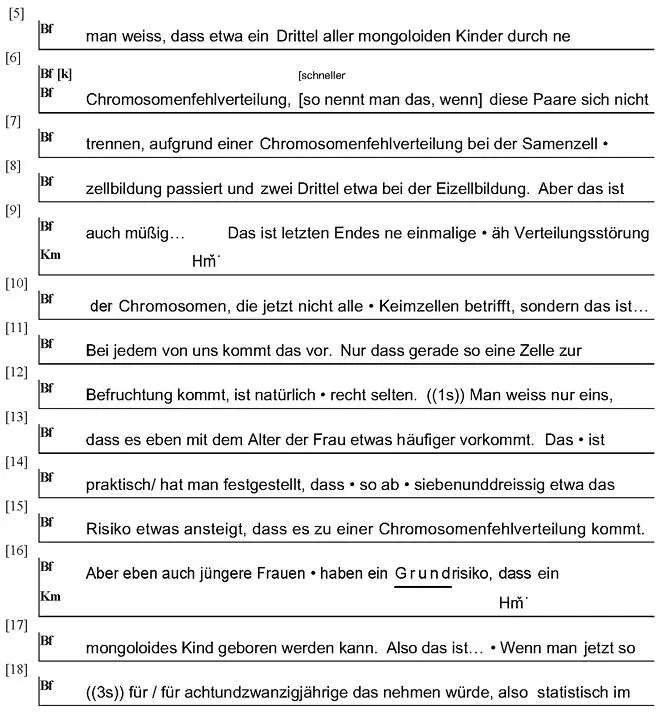

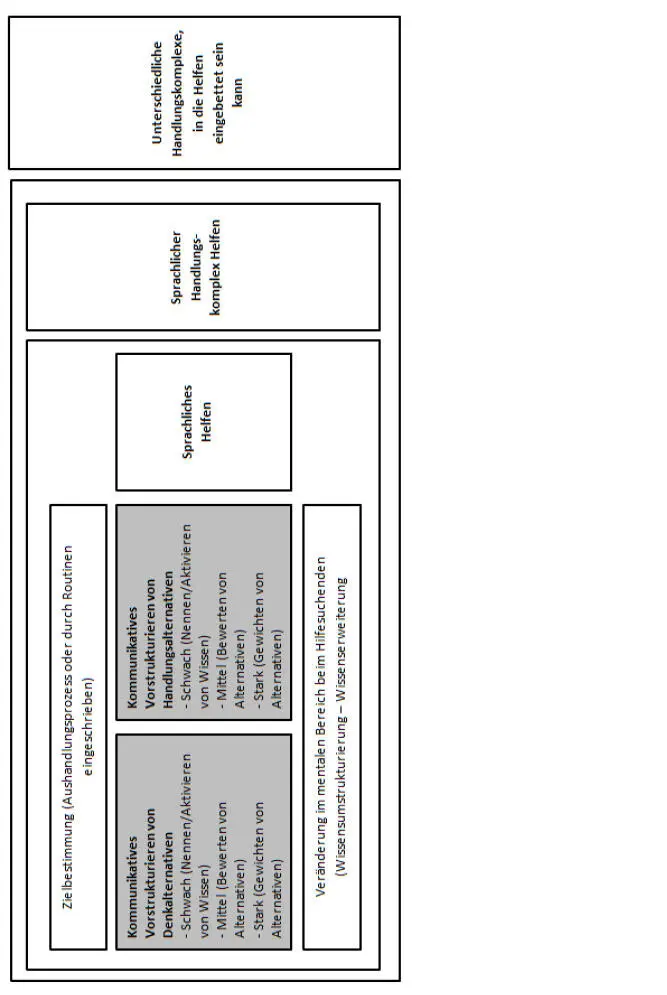

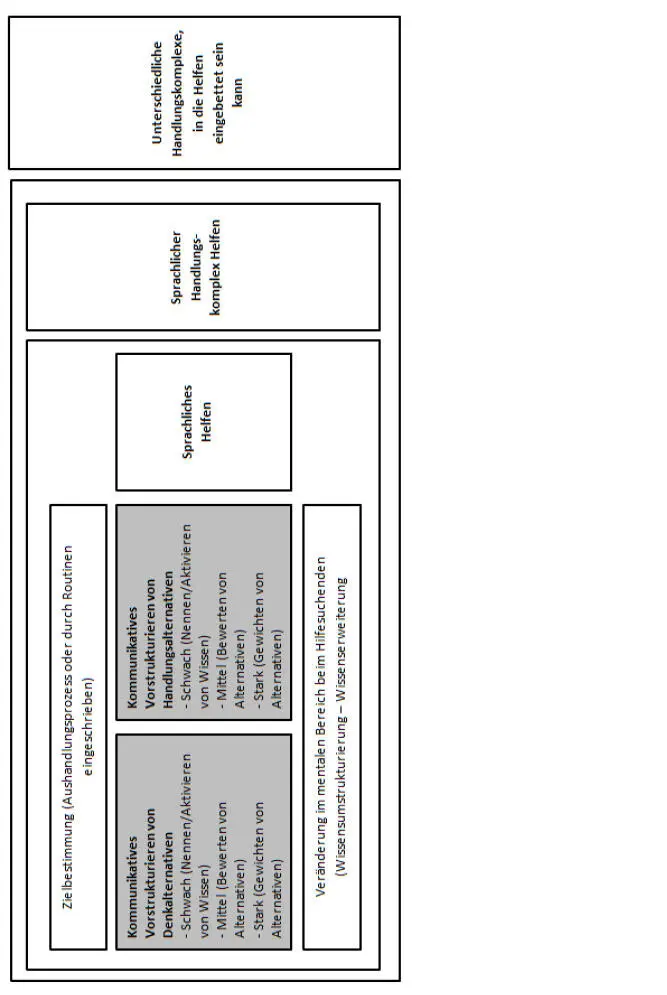

1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 Die folgende Abbildung stellt diese Überlegungen im Überblick zusammen. Wie bereits ausgeführt, sehen wir den Handlungskomplex Helfen als gemeinsam interaktional von allen Beteiligten hergestellt. Wir fassen in der Abbildung die übergeordneten Aufgabenbestandteile dieses Handlungskomplexes zusammen, die jeweils interaktional bearbeitet werden müssen.

Abb. 1:

Abb. 1:

Sprachlicher Handlungskomplex Helfen

3. Empirische Betrachtung des sprachlichen Helfens

Nach der Entwicklung unserer theoretischen Position zum Helfen zeigen wir in diesem Kapitel, wie unterschiedliche Formen des Helfens im Detail vollzogen werden. Dazu diskutieren wir zunächst ein Datum, in dem mehrere Stadien des Helfens nacheinander durchlaufen werden. Dies ermöglicht es, verschiedene Formen des Helfens an einem Beispiel voneinander abzugrenzen. Anschließend besprechen wir weitere Beispiele, an denen je ein spezifischer Aspekt des Helfens erkennbar wird. Die Auswahl der besprochenen Daten ermöglicht es, das Helfen in verschiedenen sprachlichen Erscheinungsformen zu zeigen und es in unterschiedlichen institutionellen Kontexten sichtbar zu machen. Beides soll unterstreichen, dass der Handlungskomplex Helfen in verschiedenen sozialen Domänen und eingebettet in unterschiedlichen Gesprächstypen vorkommen kann, es sich strukturell aber um denselben sprachlichen Handlungskomplex handelt.

Beispiel 1: Genetische Beratung

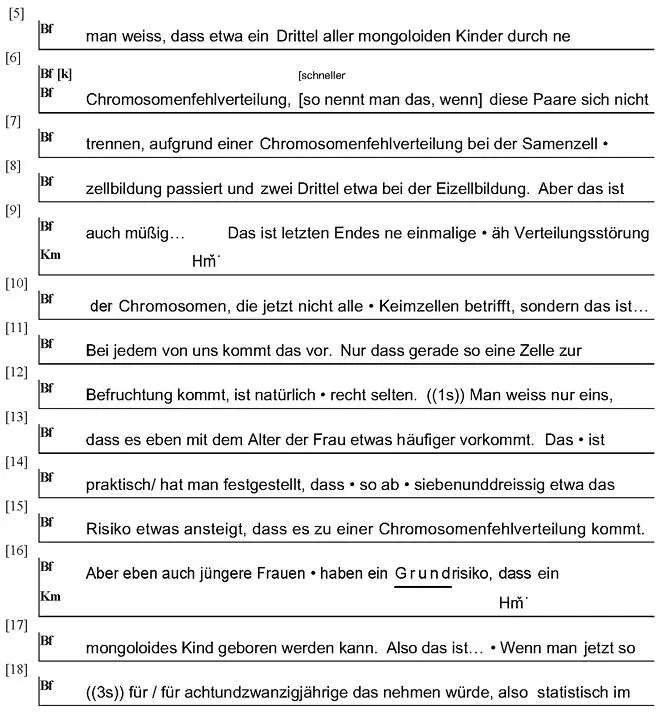

Der folgende Auszug aus einem genetischen Beratungsgespräch (aus Hartog 1996: 253-255) beginnt mit dem Einbringen von Wissen durch die Beraterin (Bf) über den biologischen Vorgang und die statistische Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Trisomie 21.1

Bf unterscheidet zwischen „Chromosomenfehlverteilung“ (Partiturfläche (PF) 6), die „bei der Samenzellbildung“ (PF 7-8) entsteht und solcher, die „bei der Eizellbildung“ (PF 8) entsteht und bewertet dieses Wissen anschließend als „müßig“ (PF 9). Damit gewichtet sie die Frage, ob es bei Ei- oder Samenzellbildung zur Fehlverteilung kommt, für das weitere Entwickeln von Denk- oder Handlungsalternativen der Klienten als nicht relevant. Ohne dass die Klienten sich an dieser Stelle dazu geäußert hätten, nimmt Bf hier also die Perspektive der hilfeempfangenden Personen ein und bewertet und gewichtet das von ihr formulierte Wissen aus deren Perspektive. Anschließend fasst Bf, konsistent zur ihrer vorherigen Bewertung („müßig“), die Fehlbildung generell als „einmalige äh Verteilungsstörung“ (PF 9) und gleichzeitig als etwas, das „bei jedem von uns“ vorkommt (PF 11). An dieser Stelle leistet Bf also eine „Wissensvermittlung über Chromosomenfehlverteilungen im allgemeinen“ (Hartog 1996: 255) und nennt – in den Kategorien sprachlichen Helfens betrachtet – ein relevantes Wissen (wonach eine Fehlverteilung keinen fassbaren Regeln folgt und ganz normal auftritt), zunächst ohne daraus Denk- oder Handlungsalternativen zu entwickeln. Gleich folgend geht sie auf die Wahrscheinlichkeit der Befruchtung einer solchen Zelle ein, indem sie dies als strukturell „recht selten“ (PF 12) bezeichnet. Damit nimmt Bf eine erste Bewertung der Denkalternativen (Risiko einer Fehlbildung hoch oder niedrig) vor und strukturiert diese gleichzeitig zusätzlich. Dies geschieht zum einen schlicht durch das vermittelte Wissen (Nennen von Wissen), das es den Klienten nahelegt, die fraglichen Erkrankungen der Kinder als Ergebnis spezifischer biophysischer Prozesse in den Keimzellen der Eltern zu erfassen und über diese Erkrankungen im Zusammenhang der messbaren statistischen Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens nachzudenken. Die Wissensvermittlung strukturiert also das klientenseitige Wissen und Denken über das fragliche Problem und lässt bestimmtes Wissen relevant werden, während anderes gar nicht in den Blick kommt (etwa die Möglichkeit einer Heilung der fraglichen Erkrankungen durch göttlichen Eingriff, wie sie in einem religiös geprägten Diskurs aufkommen könnte). Zum anderen werden bestimmte Denkalternativen bereits gewichtet („müßig“) oder Alternativen bewertet, indem zu den statistischen Ausführungen entsprechende sprachliche ‘cues’ gegeben werden (z.B. „selten“ in PF 12, „nur“ in PF 11 und 12), die die spätere explizitere Gewichtung vorbereiten. In den Kategorien des Helfens, das wir grundlegend als ein Abnehmen von (Teil-)Handlungen betrachten, nimmt Bf den Klienten hier das Wählen und Nennen relevanten Wissens sowie erste Bewertungen von Denkalternativen ab. So hilft sie ihnen, ihren Denk- und Handlungsprozess so zu gestalten, dass sie ihr Ziel, eine Risikoeinschätzung und Entscheidung über das weitere Vorgehen bei der Familienplanung, erreichen können.

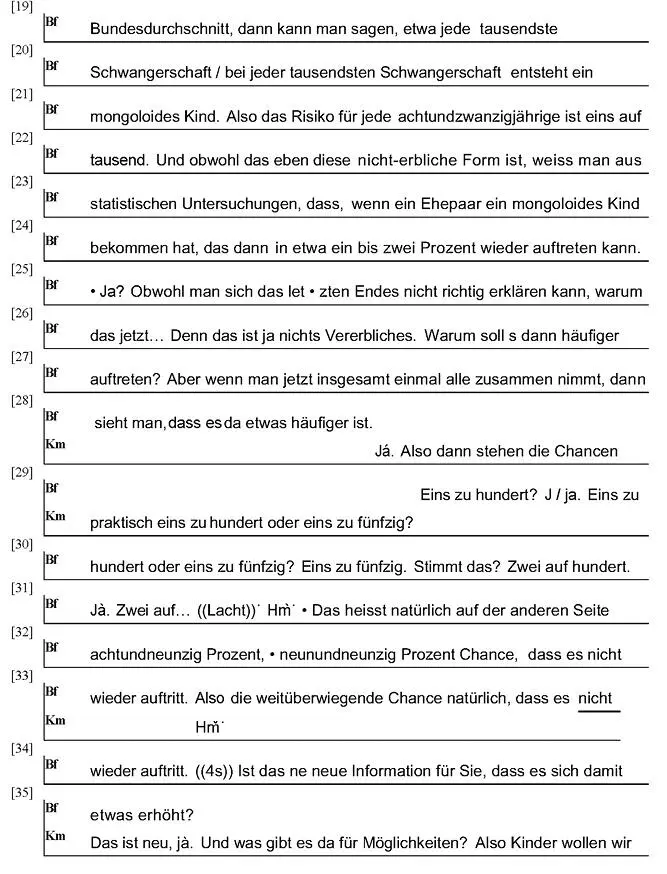

Im weiteren Gesprächsverlauf setzt sich die relativ schwache Vorstrukturierung von Denkalternativen der Klienten durch Nennen von Wissen zunächst weiter fort. Bis PF 22 nennt Bf das allgemeine „Risiko für jede achtundzwanzigjährige“ (PF 21) Schwangere und kontrastiert dies in PF 22-24 mit dem Risiko für das Kind eines Paares, das bereits „ein mongoloides Kind bekommen“ (PF 23-24) hat. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit bei „ein bis zwei Prozent“ (PF 24), dass das Kind ebenfalls an Trisomie 21 erkrankt sein wird. Bf nennt also weiteres Wissen, das es den Klienten ermöglicht, weiter über die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Trisomie 21 nachzudenken. Würde Bf nun nichts weiter unternehmen, müssten die Klienten an dieser Stelle im Gespräch selbst die von Bf genannten Zahlen („jede tausendste“ vs. „ein bis zwei Prozent“) in ein Verhältnis setzen (die Wahrscheinlichkeit ist im Fall der Klienten, deren erstes Kind entsprechend behindert ist, um das 10- bis 20-fache erhöht), um Denkalternativen (hohes/niedriges Risiko) zu bewerten und dann eine Handlungsalternative als für sie relevant zu gewichten. Die Klienten reagieren jedoch nicht verbal, so dass Bf fortfährt, den Bewertungsprozess für die Klienten vorzustrukturieren (PF 24-28). Sie spricht dabei zuerst die Ursachen an, die man allerdings „nicht richtig erklären kann“ (PF 25). Hier und mit der folgenden Frage (PF 26-27) „führt die Beraterin vor, wie man mit dem professionellen Wissen deliberiert“ (Hartog 1996: 255f.). Daran anschließend geht Bf im Hilfeprozess den nächsten Schritt und nimmt eine Bewertung von Denkalternativen vor, indem sie diesen Unterschied als „etwas häufiger“ (PF 28) bezeichnet. Hartog (1996: 256) bezeichnet diese Bewertung als „bias“, den Bf in der Präsentation des Risikos hat – die bis zu 20fache Erhöhung des Risikos ist nur „etwas häufiger“. Dieser „bias“ zeigt sich aus der Perspektive des Helfens als Abnehmen einer Teilhandlung (der mentalen Entscheidung für eine Perspektive auf die Situation als mit hohem oder niedrigem Risiko behaftet), das durch Wissensasymmetrien begründet ist.

Km fokussiert in seiner Reaktion das von Bf gerade formulierte Wissen mittels „Also“ (PF 28) und rephrasiert (Bührig 1996: 284f.) die entscheidungsrelevanten Elemente dieses Wissens als „dann stehen die Chancen praktisch eins zu hundert oder zu fünfzig“ (PF 28-29). Die Beraterin reformuliert diese Angaben und überprüft deliberierend, ob die Angabe „eins zu fünfzig“ (PF 30) tatsächlich stimmt, bestätigt sie schließlich (PF 31) und zieht aus den bereits thematisierten statistischen Angaben den Umkehrschluss: „Das heißt natürlich auf der anderen Seite achtundneunzig, neunundneunzig Prozent Chance, daß es nicht wieder auftritt“ (PF 31-33). Diese an statistischen Angaben orientierte Äußerung übersetzt sie dann lebensweltlich als „weit überwiegende Chance natürlich, daß es nicht wieder auftritt“ (PF 33-34). Bereits die explizite Formulierung der statistischen Umkehrung, die im Rahmen einer reinen Vermittlung von Faktenwissen nicht nötig ist, da sie sich mathematisch von selbst versteht, deutet eine Bewertung von Denkalternativen an, welche durch die lebensweltliche Reformulierung noch verstärkt wird. Diese Verstärkung wird zum einen schlicht durch die Reformulierung erreicht, da Wissen, das mehrfach formuliert wird, als besonders bedeutsam gekennzeichnet wird, zum anderen durch die am Alltag orientierte Wortwahl sowie auch durch die Betonung der Negationspartikel „nicht“, die auch paraverbal den Aspekt des Nicht-Eintretens heraushebt. Zudem übernimmt Bf von KM den Begriff der „Chance“, der positiver konnotiert ist als „Risiko“, der Ausdruck, der bisher die Darstellung von Bf dominierte. Hier werden also Denkalternativen immer stärker vorstrukturiert bis hin zu einer Gewichtung durch B, die die Denkalternative eines geringen Risikos als plausiblere heraushebt. Damit wird also das mentale Handeln der Klienten vorstrukturiert, konkrete Handlungsoptionen sind bis zu diesem Zeitpunkt (PF 34) jedoch noch nicht angesprochen worden. Dies erfolgt erst ab PF 35 auf Nachfrage von Km, der auf die wiederholte Formulierung des statistischen Umkehrschlusses mit der Frage nach den (Handlungs-) „Möglichkeiten“ (PF 35) reagiert, um dann eine wichtige Bedingung für die anzustellende Entscheidung zu formulieren und das Ziel für die Handlungsplanung vorzugeben: „Also Kinder wollen wir auf jeden Fall weiter“ (PF 35-36). Damit gehen die Beteiligten im Hilfeprozess voran und besprechen aus dem bisher gemeinsam entwickelten Verständnis resultierende konkrete Handlungsalternativen. Mittels „also dem steht sicher nichts im Wege“ (PF 36) bekräftigt Bf ihre Gewichtung der Denkalternative „geringes Risiko“ nochmals explizit und bestätigt damit die Zielvorgabe der Klienten für die Entwicklung von Handlungsalternativen. An der Tatsache, dass die Klienten das Ziel des Hilfeprozesses etablieren und damit den Hilfeprozess zentral steuern, zeigt sich die interaktive Natur des Helfens an dieser Stelle besonders deutlich – ohne Kooperation des Hilfeempfangenden ist kein Helfen möglich. Daneben wird erkennbar dass das sprachliche Helfen zunächst ein Vorstrukturieren vor allem mentaler Prozesse beinhaltet (Denk- und Handlungsalternativen werden beim sprachlichen Helfen zunächst mental vorstrukturiert), deren Übernahme letztlich immer von den Hilfeempfangenden geleistet werden muss. Dies expliziert Bf mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit der Entscheidung, ob sie der Gewichtung von Bf folgen möchten (PF 37-38).

Читать дальше

Abb. 1:

Abb. 1: