Hier kann nicht ausführlich diskutiert werden, dass der Verkäufer die weit überwiegenden Kriterien für eine der Alternativen (Benziner) nennt, damit also etwas in Richtung eines Gewichtens dieser Alternative geht. Zudem setzt er die Möglichkeit der Zusatzausstattung relevant, die die Kundin von der gesparten Differenz des Preises zu einem Dieselfahrzeug kaufen könnte. Hier liegt es offenbar in seinem Interesse als Verkäufer, dass die Kundin gar nicht erst die Handlungsalternative, nur einen Benziner (ohne weitere Ausstattung) zu kaufen und so einfach weniger Geld auszugeben als vorgesehen, in Erwägung zieht. Es wird erneut deutlich, dass und wie das Helfen jeweils von der Konstellation, in der es verwendet wird, geprägt ist. Diese bedingt in diesem Beispiel, dass der Verkäufer seine Interessen bei der Bewertung von Alternativen einfließen lässt2, ohne dass strukturell aus dem rekonstruierten Handlungskomplex ausgebrochen würde.

Beispiel IV: Lernberatung in der Schule

Ein Helfen, das Handlungsalternativen der Klienten vorstrukturiert, findet sich auch in der sog. „Lernberatung“. Beispiel IV wollen wir als sehr starkes Vorstrukturieren diskutieren und auch hier zeigen, wie der Handlungskomplex helfenden Handelns in seine jeweiligen institutionellen Konstellationen eingepasst wird. Dabei ist nun allerdings ein Grenzfall des Helfens zu beobachten, weil der Schüler sich einer Unterordnung unter institutionelle Ziele zunächst verweigert und eine Zielbestimmung nur zustande kommt, weil sie institutionell gesetzt ist.

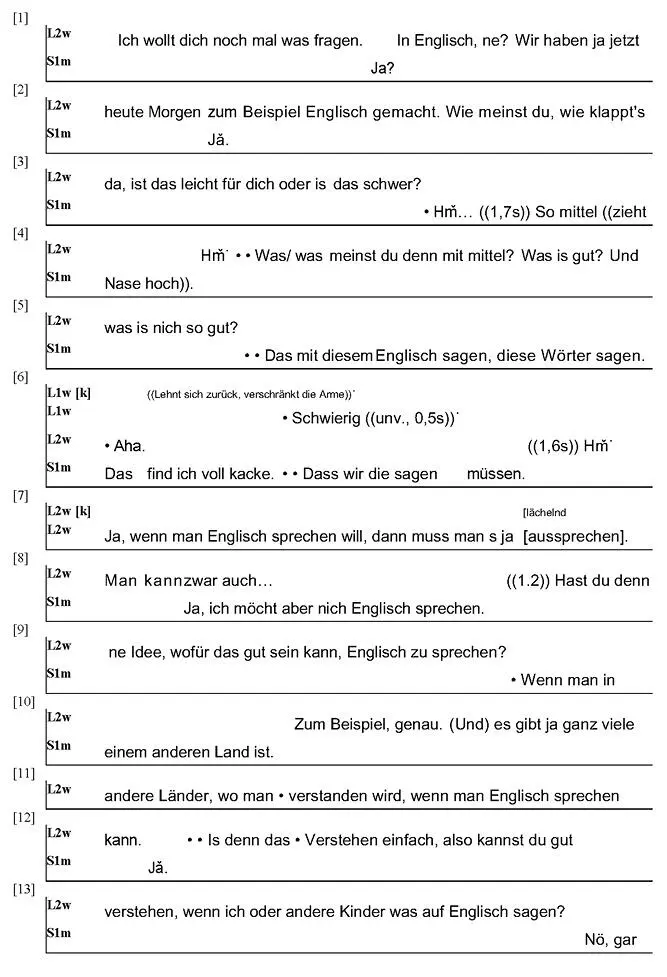

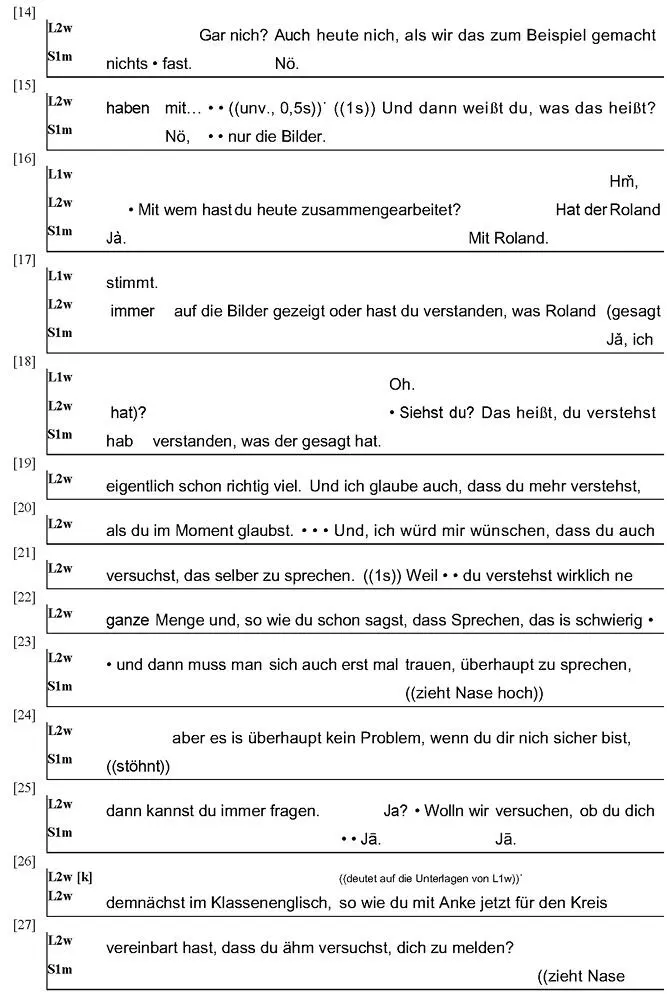

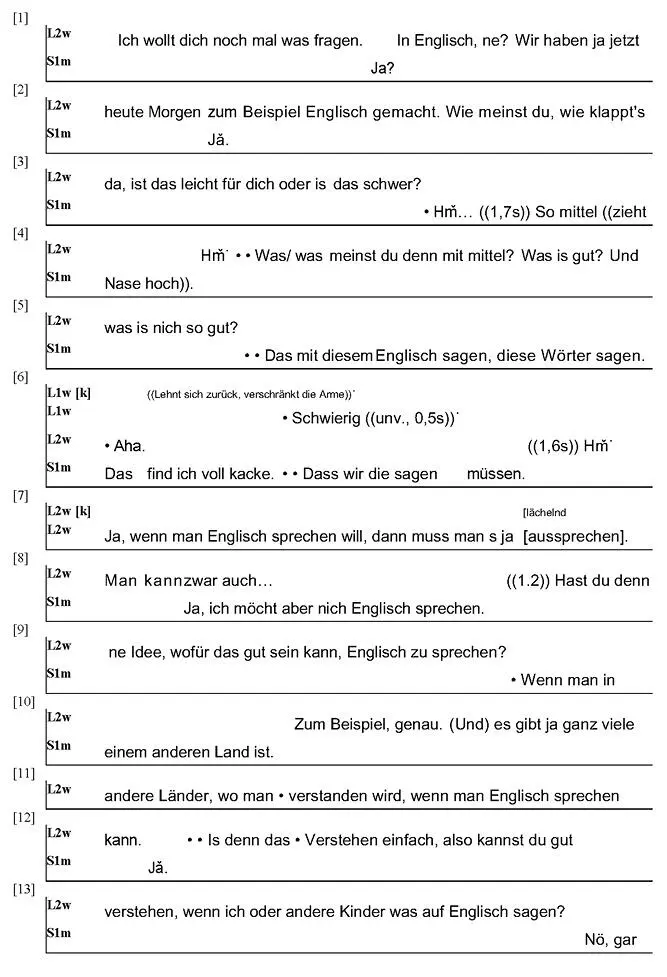

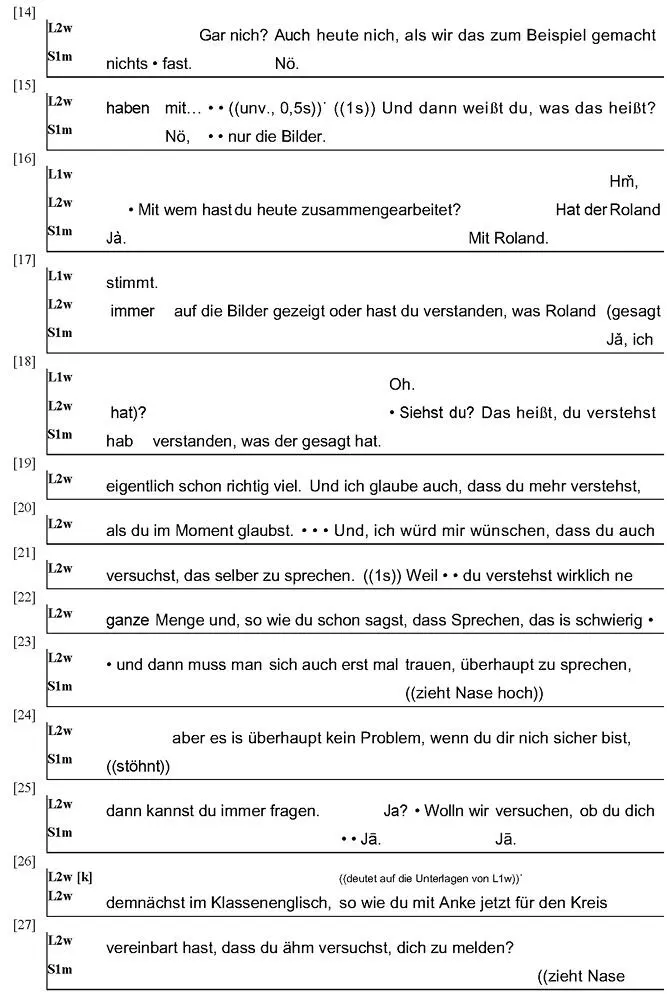

Die Daten (aus Fischbach 2015: 62-65) zeigen zunächst, dass bereits der Einstieg in den Hilfeprozess von der Agentin L2w geleistet wird, indem sie das Fach „Englisch“ (PF 1) als relevantes Thema setzt und Stellungnahmen des Klienten zu diesem Thema elizitiert (PF 3-10). Die Agentin übernimmt auch im Folgenden den aktiven Part, der Schüler äußert sich nur gelegentlich und auf spezifische Fragen der Lehrerin hin. Dabei macht er deutlich, dass er seine Englischkenntnisse zwar als gering einschätzt (PF 5-6), dies aber nicht als Problem ansieht („ich möcht aber nicht Englisch sprechen“ (PF 8). Auf Seiten des Klienten liegt also kein Problem vor, die Handlungsziele von Agentin, die an den Englischkenntnissen des Schülers arbeiten möchte, und Klient stimmen nicht überein. Hiermit wird ein fundamentaler Zielkonflikt deutlich, der einen anschließenden Hilfeprozess an sich unterbinden würde: Ist das mit der Hilfe zu erreichende Ziel nicht im Sinne der Hilfeempfangenden, wäre ein Abnehmen von Handeln durch eine helfende Person kein Helfen mehr (sondern eine Manipulation ö.ä.). Dies bedingt, dass L2w zunächst eine Sequenz zur Zielentwicklung einschaltet. Dies geschieht hier mittels einer Frage, die letztlich eine positive Bewertung des Ziels elizitiert und damit das Ziel nicht grundlegend zur Diskussion stellt („hast du denn eine Idee, wofür das gut sein kann“). Die Frage nach der Bewertung versucht die Sinnhaftigkeit ihres Ziels auch S1m zugänglich zu machen. Dieser kooperiert und nennt ein positives Kriterium, das von L2w in der Folge weiter mit den relevanten Inhalten (sprechen und verstanden werden in einem anderen Land) komplettiert wird (PF 10-12).

Hier liegt eine Vorstrukturierung von Denkalternativen vor, die sich jedoch noch nicht auf das Thema der Englischkompetenzen bezieht, sondern S1m zunächst helfen soll, die institutionelle Zielsetzung zu übernehmen, also die Denkalternative „Englisch sprechen und verstehen ist mein Ziel“ als relevant zu gewichten. Dazu elizitiert L2w eine positive Bewertung von S1m für ein Ziel, welches sie vorgibt, und beteiligt ihn so nur vermeintlich an der Zielentwicklung. Die Zielentwicklung scheint an dieser Stelle abgeschlossen, ob S1m die Zielsetzung aber für sich übernimmt und den folgenden Hilfeprozess damit legitimiert, wird nicht vollständig deutlich, hat aber auf das weitere Handeln kaum Einfluss, da das Ziel, aktive wie passive Englischkompetenzen zu erwerben, durch die Institution Schule gesetzt ist, so dass Handlungsziele für die Agenten etabliert werden, welche die individuellen Ziele oder Wünschen der Klienten überlagern.

Dieses Ziel voraussetzend geht L2w nun auf die Verstehenskompetenzen ein und etabliert damit ein weiteres mit dem Sprechen des Englischen verwandtes Thema. Nachdem S1m Defizite zugibt („Nö, gar nichts fast“, PF 13-14), setzt der Hilfeprozess von L2w ein, welcher sich nun darauf bezieht, S1m bei dem vermeintlich gemeinsam gesetzten Ziel, Englisch sprechen zu können, zu unterstützen. L2w setzt zunächst mit einem Vorstrukturieren von Denkalternativen ein, die S dazu befähigen sollen, zu erkennen, dass er mehr (verstehen) kann als er annimmt. Dies bewerkstelligt sie, indem sie eine konkrete Situation aus dem Unterricht im Gespräch präsent macht und Wissen von S1m dazu elizitiert („hast du verstanden, was Roland gesagt hat?“ (PF 17-18)). Nachdem S1m bestätigt, dass er in der konkreten Situation seinen Mitschüler verstanden hat und damit das für das Entwickeln von Denkalternativen relevante Wissen (S1m konnte in einer Einzelsituation etwas verstehen) genannt ist, könnte L2w den Schüler nun selbst weitere Schlüsse ziehen lassen (Denkalternativen bewerten und gewichten). L2w nimmt allerdings eine weitere Vorstrukturierung vor, indem sie zunächst mit „siehst du?“ (PF 18) anzeigt, dass weitere Implikationen aus der elizitierten Einzelsituation abzuleiten sind. Diese expliziert sie dann prompt und verallgemeinert das Können von S1m in der Einzelsituation zunächst auf „du verstehst schon richtig viel“ bis zu „mehr […], als du im Moment glaubst“ (PF 19-20). Damit gewichtet sie also die Denkalternativen des Schülers „ich verstehe gar nichts“ vs. „ich verstehe mehr, als ich glaube“ explizit in Richtung der letztgenannten Alternative. Dieser Gewichtung von Denkalternativen liegt die nicht explizit gemachte Annahme zugrunde, dass verstehen können wichtig ist, um sprechen zu können.

Daran anschließend kommt L2w zum ursprünglichen Thema, dem Sprechen, zurück. Nachdem sie das Wissen des Schülers über sich und seine Verstehenskompetenzen umstrukturieren geholfen hat (ob S1m ihrer Gewichtung folgt, bleibt offen), geht sie sogleich über zum Entwickeln eines Handlungsplans, bei dem sie ebenfalls durch Vorstrukturierung unterstützt. In PF 20-21 fordert sie (formuliert als Wunsch) ein Verhalten des Klienten („ich würd mir wünschen, dass du auch versuchst, das selber zu sprechen“) und gewichtet damit mögliche Handlungsalternativen zur Erreichung des Ziels Englisch sprechen. Sie selbst nimmt also mental eine Auswahl, Bewertung und Gewichtung möglicher Handlungsalternativen, die S zu seinem Ziel führen können, vor und präsentiert verbal lediglich das Ergebnis dieser Erwägungen.

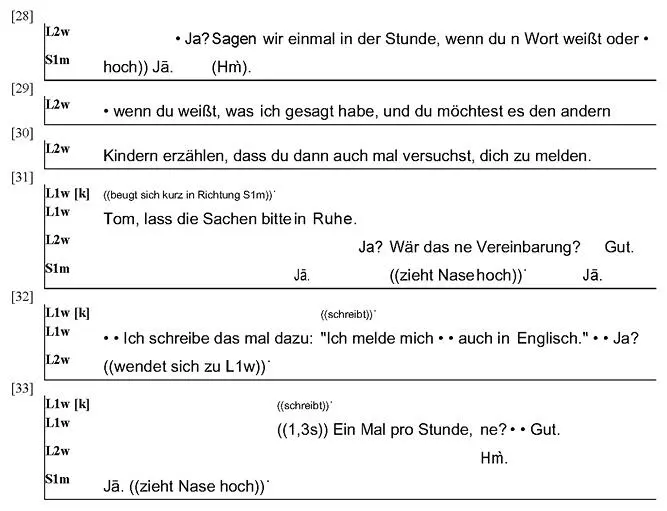

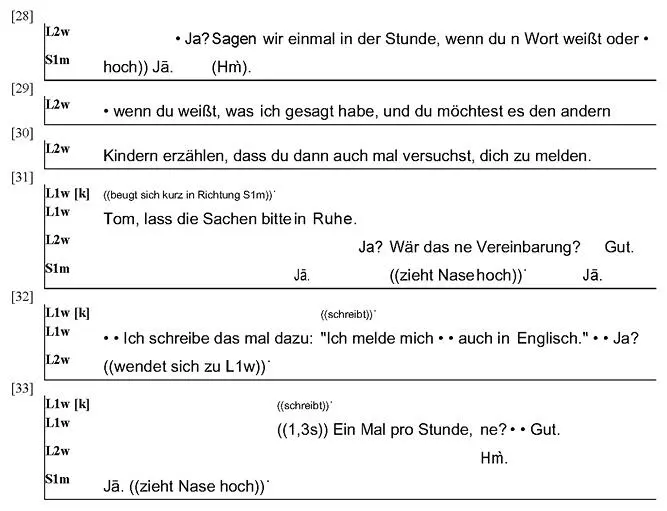

L2w beginnt dann, den von ihr präferierten Plan zu begründen („weil“ (PF 19)) und verbalisiert eine Reihe von Wissenselementen, die auf eine Umstrukturierung mentaler Prozesse bei S1m abzielen und damit letztlich seinen Handlungsprozess vorstrukturieren sollen: Sein Verstehen des Englischen, das bereits als Ressource etabliert wurde und hier als Begründung für ein Sprechenkönnen angeführt wird, und ein Normalisieren („es is überhaupt kein Problem“ (PF 24)) seiner Schwierigkeiten (beim Sprechen) und präsentiert sogleich die von ihr präferierte Lösung („dann kannst du immer fragen“1 (PF 25)). Damit gewichtet sie in sehr schneller Folge Wissenselemente, die S1m dabei unterstützen können, seine Perspektive auf sein Handeln umzustrukturieren, also zum einen zu erkennen, dass er bereits einiges beherrscht (Verstehen) und dass die mangelnden produktiven Fähigkeiten nicht per se problematisch, sondern erklärbar sind. Zudem bietet sie die Möglichkeit an, auch bei Unsicherheit und Problemen um Hilfe zu bitten. Damit macht sie bereits konkrete Vorschläge für eine Umsetzung der von ihr präferierten Handlungsalternative des Sprechens. Ob S1m diese Denkalternativen, die letztlich seine Perspektive auf sich selbst umstrukturieren sollen, allerdings übernehmen kann, bleibt hier offen (aufgrund der Geschwindigkeit, mit der diese Gewichtungen eingebracht werden, erscheint es uns eher fraglich). L2w fährt dennoch mit der Handlungsplanung für S1m fort, indem sie eine Handlungsalternative konkret gewichtet (das Melden in dafür vorgesehenen Situationen): „Wolln wir versuchen, ob du dich im Klassenenglisch, […] dass du ähm versucht, dich zu melden?“ (PF 25-27). Dieser Handlungsplan wird als „Versuch“ in Frageform verbalisiert, allerdings bleibt dem Schüler in der gegebenen Situation – Gespräch mit zwei Lehrerinnen, deren Beurteilung für ihn versetzungsrelevant ist – kaum die Option, diesen Wunsch abzulehnen (dies sicher auch, weil die vorgeschlagene Handlung, sich am Unterricht zu beteiligen, in diesem Zusammenhang weder ungewöhnlich noch besonders schwierig ist). Der Schüler stimmt einsilbig zu („Jā“ (PF 24)), ohne diese Zustimmung weiter auszuführen und damit eine eigene Handlungsmotivation erkennen zu lassen (vgl. Scarvaglieri 2017). Nach dieser Reaktion konkretisiert die Lehrerin ihren Vorschlag zu einem Handlungsplan, wonach der Schüler „einmal in der Stunde“ versucht, „sich zu melden“ (PF 28-30). Auch hier wird die Zustimmung des Klienten eingeholt („Ja? Wär das ne Vereinbarung?“ (PF 31)), diese erfolgt erneut einsilbig („Jā“) und Fischbach zufolge „sehr widerstrebend“ (2015: 65). Auch hier wird deutlich, dass L2w an die Grenzen des Helfens stößt: Beim sprachlichen Helfen muss die Gewichtung von Denk- und Handlungsalternativen vom Hilfeempfangenden schließlich übernommen werden, ein tatsächliches Abnehmen dieser Handlung durch den Helfenden, wie es hier vollzogen wird, ist nicht möglich. Dies gilt v.a. in Konstellationen, in denen, wie in diesem Beispiel, die Lösung im Einflussbereich der Hilfesuchenden liegt (Lösungsradius, vgl. Pick 2017: 454f.).

Читать дальше