Wir haben es also in diesem Gesprächsausschnitt mit einer Form sprachlichen Helfens zu tun, die sich zum einen stark auf Denkalternativen (und nicht auf Handlungsalternativen) bezieht und zum anderen ein Umstrukturieren von Klientenwissen im Fokus hat. Basierend auf ihrem Expertenwissen über psychische Ursache-Wirkungszusammenhänge können helfende Personen mental vorstrukturieren, welches Wissen für Klienten auf welche Weise relevant wird und in welchen Dimensionen eine Umstrukturierung dieses Wissens sinnvoll angestrebt werden kann. Damit nehmen sie strukturell eine Bewertung und Gewichtung von Denkalternativen vor, die sie jeweils mit fortschreitender Verbalisierung des klientenseitigen Erlebnis-/Erfahrungswissens weiter in Richtung einer Gewichtung von Denkalternativen zuspitzen. Das Helfen besteht also darin, dass Therapeut*innen bestimmte Denkalternativen für die Patient*innen aktivieren, bewerten oder gewichten, die diese dann selbst mit ihrem konkreten Wissen/Erleben in Verbindung bringen müssen (vgl. Scarvaglieri 2013: Kap. 7.3). Die von den Patient*innen verbalisierten Wissenselemente werden aktiviert und sprachlich so verarbeitet (Scarvaglieri 2013: Kap. 7.2; Scarvaglieri 2015), dass den Patient*innen bestimmte Umstrukturierungsmöglichkeiten mentaler Prozesse nahe gelegt werden (in unserem Beispiel hinsichtlich einer grundsätzliche Parallelität zwischen den Rollen in Erstfamilie und gegenwärtiger Familie), so dass Ansatzpunkte für therapeutische Veränderungsprozesse entstehen (vgl. Scarvaglieri i.d.B., subm.).

Es handelt sich in diesem Beispiel insgesamt um ein schwaches bis mittelstarkes Helfen, da zentrale Wissenselemente vom Helfenden nicht vollständig ausformuliert, sondern nur angedeutet und der Beschäftigung durch die hilfeempfangende Personen anheimgestellt werden. TH regt eine Wissenssuche an und etabliert (gewichtet) auch bereits mehrere Suchfoki. Diese werden von der Patientin zum Teil auch aufgenommen, sie formuliert vereinzelte biographische Wissenselemente, kommt aber nicht zu dem von TH angezielten Schluss über die Parallelität der aktuellen und der früheren Beziehungsstrukturen bzw. darüber, dass sich die eine Situation aus der anderen entwickelt hat. Daran, dass TH nicht auf diesem Schluss besteht, dieses Wissen, nachdem es von PA nicht entwickelt wird, nicht selbst formuliert, sondern schließlich einen von PA initiierten Themenwechsel akzeptiert, zeigt sich, dass in der Gesprächstherapie generell ein eher schwaches Helfen vorliegt, bei dem von Therapeutenseite zwar Wissenselemente formuliert und in ihrer Relevanz für PA auch bewertet werden. Die weitergehende Bewertung, Gewichtung, Ergänzung und Verarbeitung von Wissen aber bleiben zu großen Teilen den Patient*innen überlassen. Dies ist funktional, weil die Gesprächspsychotherapie eine Persönlichkeitsumstrukturierung (im Sinne der angesprochenen Kongruenz zwischen Selbstbild und Selbststruktur) und damit eine vergleichsweise weitgehende Veränderung anstrebt, welche von außen zwar angeregt, letztlich aber nur von der Klient*in selbst vollzogen werden kann. Hier zeigt sich damit noch deutlicher, dass sprachliche Hilfeprozesse, egal ob sie auf Denk- oder Handlungsalternativen abzielen, lediglich in einem Abnehmen (durch Vorstrukturieren) mentaler Teilhandlungen bestehen. Diese mentalen Handlungen aber müssen von den hilfeempfangenden Personen übernommen und somit auch selbst nachvollzogen werden. Dies kann – anders als beim praktischen Helfen (z.B. Schuhebinden) – nicht von der helfenden Person übernommen werden. Hier zeigt sich damit erneut (s. Beispiel der genetischen Beratung), dass das Helfen in eine je spezifische Konstellation eingebunden ist und an institutionelle Zwecke angepasst realisiert wird.

Nachdem wir das Vorstrukturieren von Denkalternativen nun an zwei verschiedenen Beispielen mit stärkerer Fokussierung auf Wissenserweiterung (genetische Beratung) und stärkerer Fokussierung auf Wissensumstrukturierung (Kurzzeittherapie) untersucht haben, möchten wir nun ein Beispiel aus einem verkaufenden Gesprächstyp untersuchen, das auf die mentale Vorstrukturierung von Handlungsalternativen ausgerichtet ist.

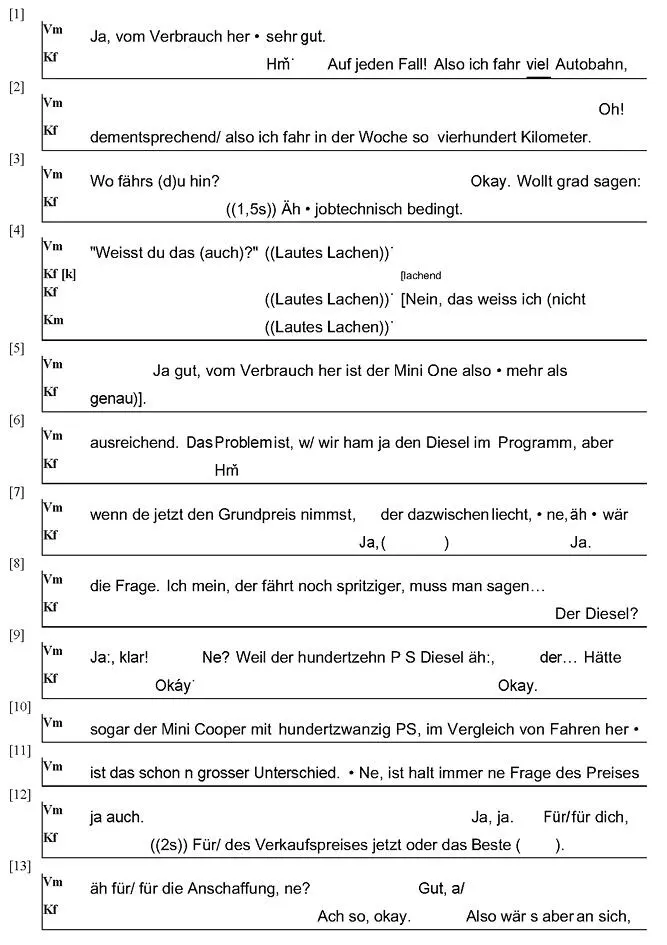

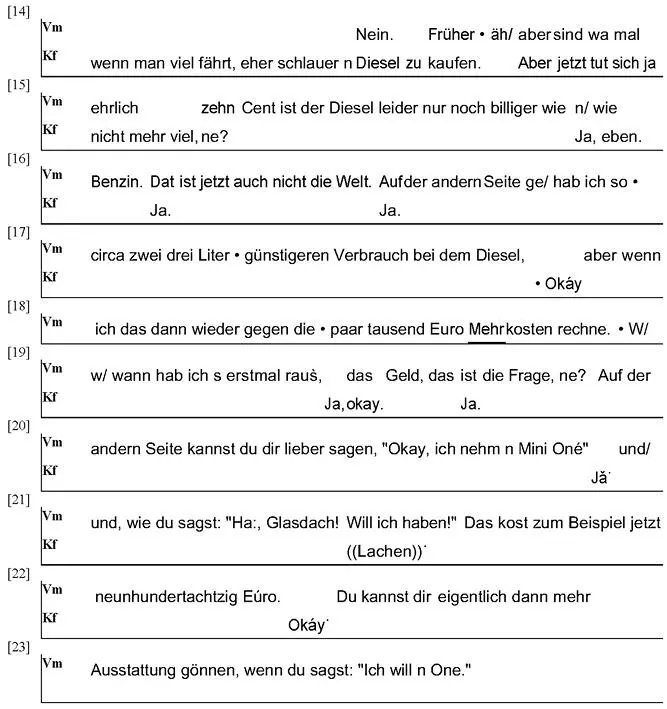

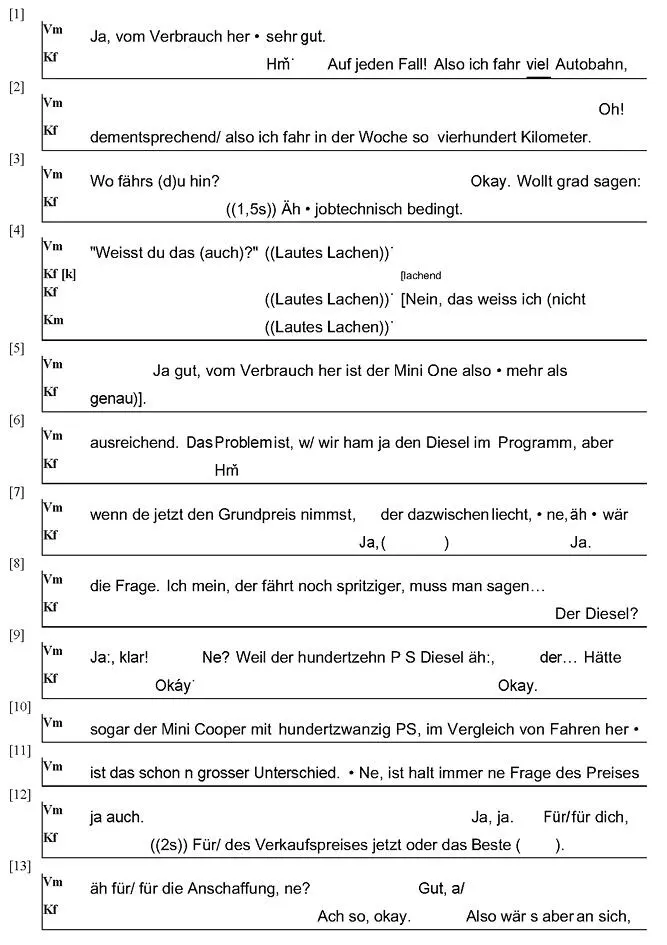

Beispiel III: Verkaufsgespräch beim Autohändler

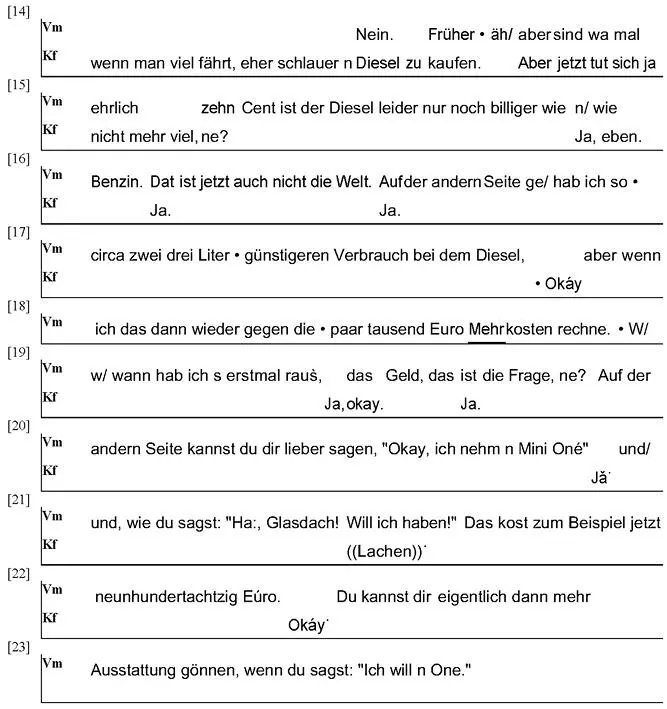

In diesem Verkaufsgespräch1 in einem Autohaus spricht der Verkäufer eine Reihe von Faktoren an, die er bei der Entscheidung für ein bestimmtes Modell für relevant hält. Indem er diese Kriterien nennt, strukturiert er das Handlungsfeld der Klienten vor und hilft ihnen, bei der Entscheidung für ein Modell. Das Transkript setzt mit der Thematisierung des „Verbrauch[s]“ (PF 1) ein, der für die Klientin eine hohe Bedeutung hat, da sie „in der Woche so vierhundert Kilometer […] jobtechnisch“ (PF 2-3) unterwegs ist. Der Berater bewertet das Fahrzeug-Modell „Mini One“ als „vom Verbrauch her […] mehr als ausreichend“ (PF 5-6). Daraufhin spricht er mit dem „Grundpreis“ (PF 7), dem Motortyp („Diesel“ (PF 6)) und der Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung („spritziger“ (PF 8)) drei weitere Faktoren an, die den Autokauf beeinflussen können und in den kommenden Passagen weiter verhandelt werden. Bezogen auf das Helfen ist hier relevant, dass V Handlungsalternativen anhand von Kriterien bewertet, nicht aber explizit eine der Alternativen (Benziner oder Diesel) gewichtet. Durch das Nennen von Kriterieren strukturiert er den Entscheidungsprozess für die Kundin zu einem bestimmten Grad vor, die letztendliche Gewichtung der Alternativen und damit die Wahl eines bestimmten Modells, die im Prinzip in ein praktisches Kaufhandeln münden würde, aber überlässt er der Kundin. Dass dieses Gewichten der Kundin überlassen bleibt und diese es auch vornimmt, zeigt sich, als die Kundin eine gängige Maxime (Ehlich & Rehbein 1977: 58-65) formuliert, wonach es „wenn man viel fährt, eher schlauer [ist] n Diesel zu kaufen“ (PF 14) und damit das Gewichten anhand des Kriteriums Kilometerleistung probeweise durchführt. Diese Maxime wird mittels „also“ als eine Schlussfolgerung formuliert, für die KF die Bestätigung des Verkäufers sucht. Dieser bestreitet die Gültigkeit der Maxime („Nein“ PF 14) und führt als Begründung an, dass, anders als „früher“ (PF 14) Diesel nur noch „zehn Cent“ billiger sei „wie Benzin“ (PF 15-16). Darauf schließt er mit „auf der andern Seite“ diesem Aspekt widersprechendes Wissen an, wonach Diesel-Motoren einen „circa zwei drei Liter günstigeren Verbrauch“ (PF 17) aufweisen, was allerdings wiederum „gegen die paar tausend Euro Mehrkosten“ (PF 18) bei der Anschaffung des Diesels gegengerechnet werden müsse. Damit weist er zwar den Schluss der Kundin zurück, ein bestimmtes Kriterium als kaufentscheidend zu gewichten, nimmt selbst aber keine eigene Gewichtung vor, sondern nennt zusätzliche Kriterien.

Es handelt sich hier also um ein Helfen, das die Klientin mit einem klaren Ziel initiiert, und bei dem der Agent eine Reihe von Faktoren nennt, die die Entscheidung der Klientin über die ihr zur Verfügung stehenden Optionen, dieses Ziel zu erreichen, beeinflussen können. Damit strukturiert er zum einen vor, in welchen Dimensionen die Klientin über ihre Handlungsoptionen denkt (so gibt er der Frage der Ausstattung im Gespräch eine höhere Bedeutung als die Klientin ihr ursprünglich zuzumessen scheint), auf welchen Aspekten sie also eine etwaige Entscheidung aufbaut. Zudem bewertet er einige der Faktoren auch eindeutig, misst etwa den Treibstoffkosten geringere, dem Anschaffungspreis und der Ausstattung höhere Bedeutung zu. Hier handelt es sich somit um eine mittlere Vorstrukturierung der Handlungsalternativen, die durch das Bewerten von Alternativen ohne deren Gewichtung realisiert wird. Eine Gewichtung und damit Entscheidung für ein bestimmtes Modell wird der Kundin überlassen. Diese wird mit mehrfachem Verweis auf die Möglichkeit einer „Probefahrt“ (u.a. PF 52) sowie durch Übergabe von „Katalog“ (PF 190) und „Kärtchen“ (PF 191) auf einen anderen Zeitpunkt verschoben.

Читать дальше