1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 Wir haben in diesem Gesprächsausschnitt also bisher einen komplexen sprachlichen Hilfeprozess verfolgen können, der von schwacher bis starker mentaler Vorstrukturierung von Denkalternativen durch die helfende Person gekennzeichnet ist und der hilfeempfangenden Person so ‚Denkarbeit‘ abnimmt und vorstrukturiert. In diesem Beispiel liegt der Fokus der Veränderung im mentalen Bereich auf der Wissenserweiterung2 durch Expertenwissen, das von Bf eingebracht wird, um den Klienten das Entwickeln einer (neuen) Perspektive auf ihre Situation zu erleichtern. Wir haben gesehen, dass Bf eine bestimmte Denkalternative präferiert und diese den Klienten über ihre Bewertungen der Alternativen auch mitteilt, die letztendliche Gewichtung aber den Klienten überlässt. U.E. ist die institutionell gebundene Bewertung und Gewichtung der Fälle, wie sie Berater*innen nicht nur in diesem Beispiel vornehmen, eine zentrale Bedingung für helfendes Handeln in dieser Institution (deutlich kritischer dazu Hartog 1996: 257, 303), welches Asymmetrien in der Bewertungsfähigkeit von Alternativen (durch Wissen, Können, Erfahrungen etc.) als notwendig voraussetzt (vgl. Meer 2011). Insofern ist das Helfen hier an die spezifischen Möglichkeiten und Bedingungen der institutionellen Konstellation angepasst.

In der weiteren Folge des Gesprächs werden von Bf nun Handlungsalternativen für eine Schwangerschaft bzw. eine Bestimmung des Risikos in einer Schwangerschaft eingebracht („Fruchtwasseruntersuchung“ PF 40), die mit dem bisher beobachteten Hilfeprozess bereits vorbereitet wurden. Das weitere Transkript liegt uns nicht vor, da laut Hartog (1996: 256) eine Fruchtwasseruntersuchung als Möglichkeit aber weiter vertieft wird, gehen wir davon aus, dass sich an dieser Stelle ein weiterer Hilfeprozess, diesmal bezogen auf das Vorstrukturieren von Handlungsalternativen (vgl. Abb. 1), anbahnt. Hier zeigt sich damit, dass beim sprachlichen Helfen das Vorstrukturieren von Handlungsalternativen direkt an das Vorstrukturieren von Denkalternativen angeschlossen werden kann.

Hartog (1996: 256) bezeichnet in ihren Analysen dieses Beispiels erst das Entwickeln von Handlungsmöglichkeiten und -anleitungen ab PF 35 („Möglichkeiten“) als „Rat“ (vgl. auch ebd.: 285). Dies dürfte auch dem gängigen alltagsweltlichen Verständnis eines Rates entsprechen. Unsere Analysen bisher machen darüber hinaus deutlich, dass der Prozess sprachlichen Helfens, der letztlich jedem Rat inhärent ist, auch als ein Helfen beim Entwickeln und Gewichten von Denkalternativen rekonstruiert werden kann. Wir haben gezeigt, dass es sich hierbei strukturell um denselben Handlungskomplex handelt. Dass Denk- und Handlungsalternativen in unterschiedlichen Hilfeprozessen unterschiedlich ausgeprägt und unterschiedlich wichtig sind, werden wir an weiteren Beispielen zeigen.

Beispiel II: Kurzzeitgesprächspsychotherapie

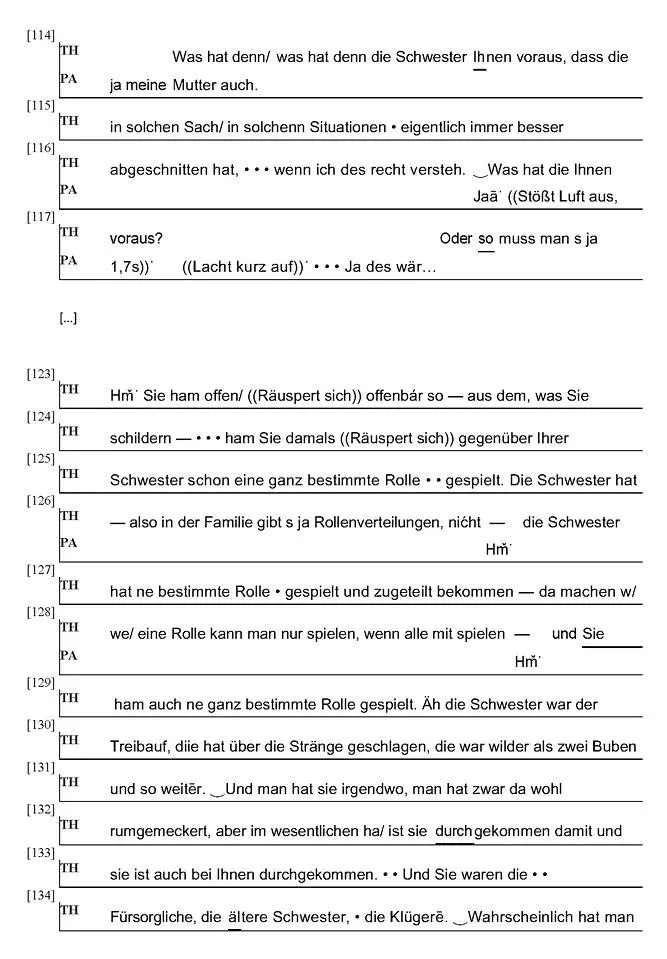

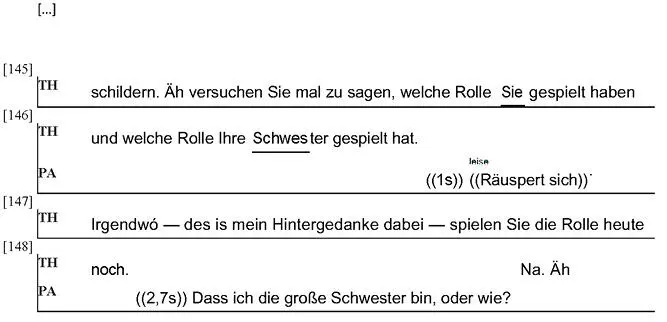

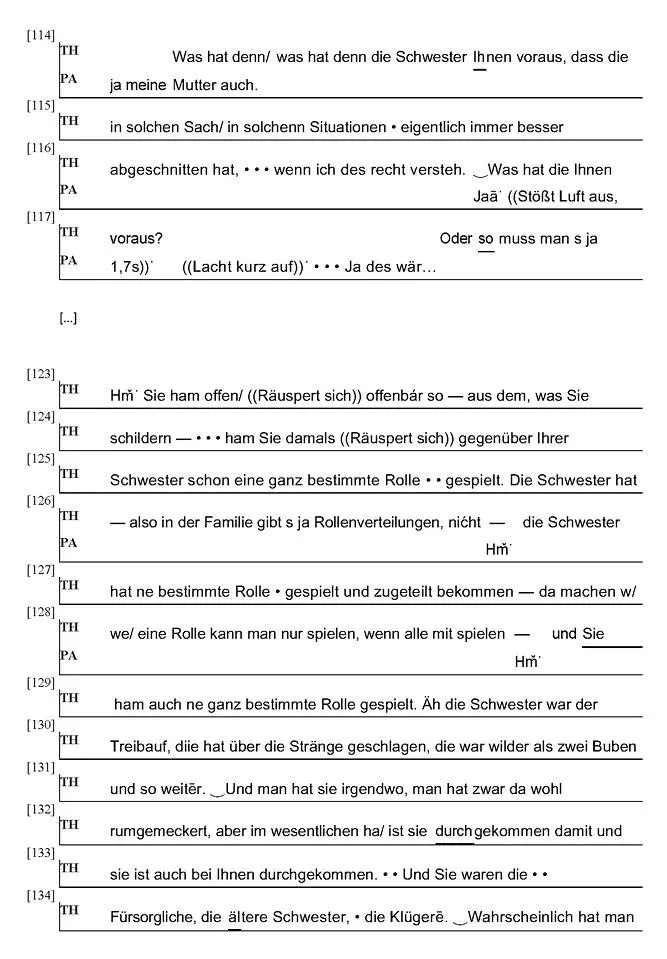

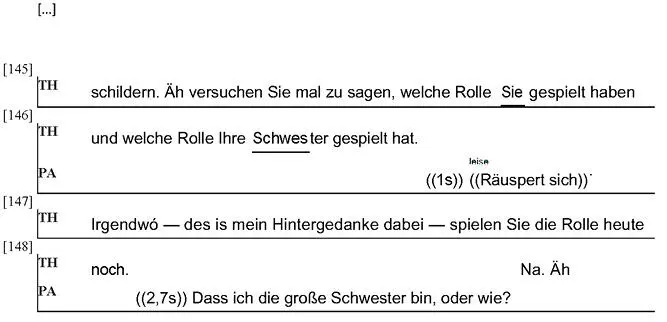

Bevor wir zum Helfen beim Entwickeln von Handlungsalternativen kommen, möchten wir anhand eines Beispiels aus einer Kurzzeittherapie das Helfen beim Umstrukturieren mentaler Prozesse noch etwas genauer beobachten. In therapeutischen Gesprächen ist eine wesentliche Aufgabe der Therapeut*innen, Klienten dabei zu helfen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen neu bewerten und verstehen zu können (s. die Beiträge zur Psychotherapie i.d.B. sowie spezifisch zum Verstehen Scarvaglieri i.d.B.). Im dem Auszug aus der dritten Sitzung einer Gesprächspsychotherapie geht es um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der familiären Situation, in der sich die Patientin (PA) als Kind befunden hatte, und der gegenwärtigen familiären Konstellation. Der Therapeut (TH) möchte PA dabei helfen, die Parallelen zwischen beiden Situationen zu erkennen.

Der Therapeut spricht in dem Beispiel eine Reihe von Wissenselementen an, die auf eine Parallelisierung der gegenwärtigen biographischen Situation der Patientin mit ihrer Kindheit hindeuten und trägt damit zur Entwicklung von Denkalternativen über diese Situation bei. Er spricht von „Rollenverteilungen“ „in der Familie“ (PF 126), beschreibt diese Rollen kurz oder bittet die Patientin, sie selbst zu beschreiben, und formuliert als „Hintergedanken“, dass sie „irgendwó […] die Rolle heute noch“ (PF 147-148) spiele. TH arbeitet auf diese Weise an dem Wissen der Patientin über sich selbst, über charakteristische Verhaltensweisen und Beziehungsmuster und deren Entstehung. Dies beruht auf Theorien, wonach eine Kongruenz zwischen Selbstbild und Selbststruktur (Eckert 2000, Biermann-Ratjen 2006a) wesentlich ist für eine heilsame Veränderung der Patient*innen – wenn diese ihr Selbst erkennen und verstehen, werden sie in die Lage versetzt, pathogene mentale und behaviorale Strukturen einzuhegen und zu verändern. In diesem Beispiel bringt TH Wissenselemente ein, die die Patientin bei diesem Prozess unterstützen sollen, sie also auf die Spur der Identifikation von zentralen Elementen, die ihr Erleben prägen, setzen sollen. Anders als ein psychoanalytisch arbeitender Therapeut formuliert er zentrale Wissenselemente jedoch nicht selbst – er deutet ihre gegenwärtige Beziehung zum Ehemann nicht explizit als Wiederholung von Beziehungsstrukturen der Primärfamilie. Dieses Wissen deutet TH lediglich an, etwa mit „irgendwó – des is mein Hintergedanken dabei – spielen Sie die Rolle heute noch“ (PF 147-184), um auf diese Weise eine Wissenssuche bei der Patientin anzuregen. Diese soll selbst das entsprechende Wissen finden; Basis dieses Vorgehens ist zum einen die Annahme, dass eine Erkenntnis über das eigene Selbst, die man selbst gewinnt, größere therapeutische Wirksamkeit entfaltet als eine von einer anderen Person vermittelte Erkenntnis (Biermann-Ratjen 2006b), zum anderen, dass die Patient*innen selbst über den Zeitpunkt, zu dem eine Erkenntnis verbalisiert und verarbeitet werden kann, entscheiden sollten (Freud 1948: 250f.; Thomä & Kächele 2006: 311f.).

Hinsichtlich des vorgelegten Modells zum Helfen geht TH also wie folgt vor. Zunächst aktiviert er relevantes Wissen bezüglich der Eigenschaften der Klientin und ihrer Schwester (PF 114-117) und vertieft so das Themenfeld der familiären Rollenverteilungen. Damit wird dieses Thema als für die Klientin relevanter Bereich ihrer Denk- und Wissensstrukturen gesetzt. Nachdem die Klientin zunächst lediglich einzelne Wissenselemente über ihre Schwester verbalisiert, diese aber nicht in Bezug zu sich selbst stellt, konkretisiert TH das zu aktivierende Wissen und kommt auf die Rollenverteilung in der Familie zu sprechen (PF 125-134). Dazu nennt er zunächst Fachwissen („also in der Familie gibt s ja Rollenverteilungen“ (PF 126)), das er als allgemeines Wissen weiter vertieft („eine Rolle kann man nur spielen, wenn alle mitspielen“ (PF 128). Ohne abzuwarten, ob die Klientin nach diesem ersten Abnehmen der Teilhandlung – Fokussierung auf die Rollenverteilung – nun selbst weitere Denkschritte vornimmt, konkretisiert TH weiter. Er fokussiert mit „Sie ham auch ne ganz bestimmte Rolle gespielt“ (PF 128-129) weg von der allgemeinen familiären Rollenverteilung hin zur Rolle der Klientin und macht deutlich, dass er diese für besonders relevant hält. Damit stellt er der Klientin die Aufgabe, ihre eigene Rolle im Verhältnis zu den Rollen anderer Familienmitglieder zu explorieren. Mit Wissen zu ihrem Rollenverhalten in konkreten Situationen muss die Klientin diese vom TH relevant gesetzten Denkalternativen selbst füllen. Später im Gesprächsverlauf nimmt TH dann eine weitere Gewichtung der Denkalternativen vor, indem er darauf hinweist, dass er aufgrund seines Expertenwissens davon ausgeht, dass Erkenntnisse über die Rolle der Klientin in ihrer Familie auf ihre aktuelle Lebenssituation übertragen werden können („irgendwó […] spielen Sie die Rolle heute noch“ (PF 147)). Damit gewichtet er nun die Denkalternative bezogen auf die Fokussierung der eigenen Rolle als das zentrale Element, auf das die Klientin ihr Erfahrungs-/Erlebniswissen hin beleuchten soll.

Читать дальше