1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Beispiel:Im besonderen Schuldrecht ist bspw. der Kaufvertrag gesetzlich geregelt (§§ 433 ff. BGB). Für Leasingverträge, Lizenzverträge oder Franchiseverträge existieren aber keine gesetzlichen Regelungen. Diese Vertragstypen hat die Praxis frei geschaffen.

43Die Typenfreiheit von Verträgen ergibt sich aus der verfassungsrechtlich garantierten Privatautonomie (Art. 2 GG). Aus dieser lässt sich auch ableiten, dass viele Bestimmungen des BGB durch die Vertragsparteien per Vereinbarung abdingbar, also durch andere Vereinbarungen veränderbar, sind. Man spricht hier auch vom dispositiven Recht. Allerdings sind nicht alle Regelungen des Schuldrechts dispositiv. Dies gilt insbesondere für solche Regelungen, die die Allgemeinheit oder Verbraucher schützen.

Beispiel:Verträge, die gegen die guten Sitten verstoßen, sind nach § 138 BGB zwingend nichtig. So ist etwa ein Vertrag über die Begehung einer Straftat immer unwirksam.

Beispiel:Allgemeine Geschäftsbedingungen sind nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Auch diese Regelung ist zwingend. Das erkennen Sie daran, dass § 307 Abs. 3 BGB dies ausdrücklich regelt.

1.Entstehung von Schuldverhältnissen

44Schuldverhältnisse können auf zwei Arten entstehen. Entweder

– durch Vertrag oder

– auf Basis einer gesetzlichen Regelung.

45Die Entstehung von vertraglichen Schuldverhältnissenist nicht im Schuldrecht selbst geregelt, sondern Bestandteil der Regelungen über Rechtsgeschäfte des allgemeinen Teils des BGB (§§ 104–185 BGB). Der allgemeine Teil des BGB regelt im Abschnitt über Rechtsgeschäfte – quasi vor die Klammer gezogen – für alle vertraglichen Beziehungen, allgemeine Regeln über den Vertragsschluss und die Stellvertretung.

46Daneben enthält der allgemeine Teil

– abstrakte Vorschriften über Personen (§§ 1–89 BGB),

– Definitionen (§§ 90–104 BGB) und

– Regelungen über Fristen und Termine (§§ 186–193 BGB) sowie

– die Verjährung (§§ 194–218 BGB).

47Anders als vertragliche Schuldverhältnisse, die durch entsprechende Vereinbarungen der Parteien begründet werden, entstehen gesetzliche Schuldverhältnissekraft Gesetz durch die Verwirklichung von Tatbestandsmerkmalen einer bestimmten Norm.

Beispiel:Auf einer Hochschulparty verprügelt Student S den Professor P und zerstört hierbei dessen Brille. S und P haben hier keine vertraglichen Vereinbarungen getroffen, dennoch entsteht zwischen den beiden ein Schuldverhältnis kraft Gesetzes. Hier regelt § 823 Abs. 1 BGB, dass, wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, demjenigen zum Ersatz des hieraus entstehenden Schadens verpflichtet ist. Kraft dieser gesetzlichen Norm schuldet S dem P Schadenersatz für die zerstörte Brille.

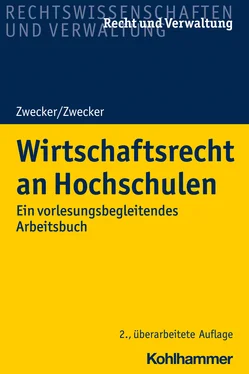

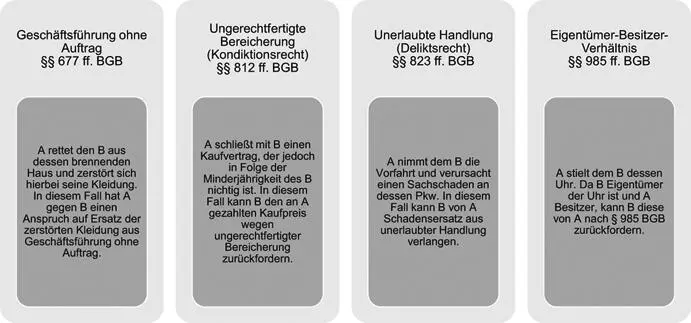

48Die wichtigsten gesetzlichen Schuldverhältnisse sind:

Abbildung 5:Die wichtigsten gesetzlichen Schuldverhältnisse

49Im allgemeinen Schuldrecht ist weiterhin geregelt, welche Rechtsfolgen eintreten, wenn der Schuldner oder der Gläubiger seine Leistungspflichten nicht (ordentlich) erfüllt.

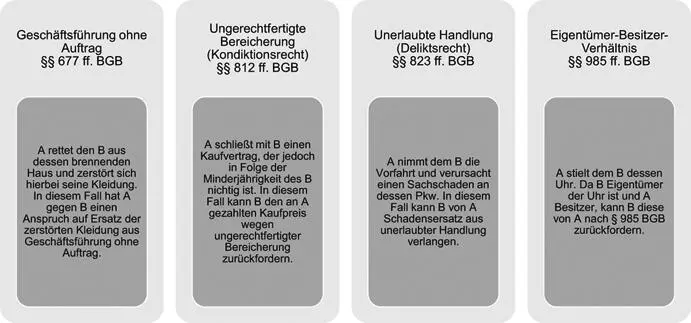

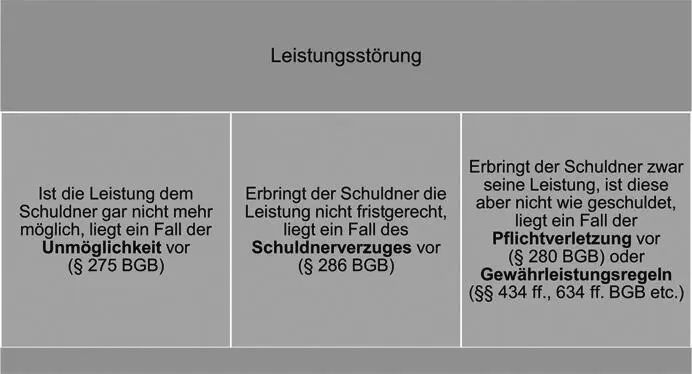

Abbildung 6:Leistungsstörung

50Grundsätzlich sind hierbei drei Arten von Leistungsstörungen denkbar:

– Ist die Leistung dem Schuldner gar nicht mehr möglich, liegt ein Fall der Unmöglichkeitvor (§ 275 BGB).

– Erbringt der Schuldner die Leistung nicht fristgerecht, liegt ein Fall des Schuldnerverzugesvor (§ 286 BGB).

– Erbringt der Schuldner zwar seine Leistung, ist diese aber nicht wie geschuldet, liegt ein Fall der Pflichtverletzung(§ 280 BGB) oder ein Gewährleistungsfall (bspw. §§ 434 ff. BGB) vor.

Beachten Sie:

1) Auch der Gläubiger kann mit seiner Leistung in Verzug geraten (§§ 293–304 BGB).

2) Bestimmte Vertragstypen enthalten in Fällen von mangelhaften LeistungenSonderregelungen, die den allgemeinen Bestimmungen für Pflichtverletzungen in den §§ 280 ff. BGB vorgehen. So enthält:

– der Kaufvertrag ein spezifisches Gewährleistungsrecht in den §§ 434 ff. BGB,

– der Mietvertrag spezielle Regelungen in den §§ 536 ff. BGB,

– der Werkvertrag spezielle Regelungen in den §§ 633 ff. BGB und

– der Reisevertrag spezielle Regelungen in den §§ 651i ff. BGB.

3.Erlöschen von Schuldverhältnissen

51Schuldverhältnisse können aus einer Vielzahl von Gründen enden. Hierbei kann das Schuldverhältnis als Ganzes beendet werden

Beispiel:durch Aufhebungsvertrag, Rücktritt oder Kündigung

oder nur ein einzelner Anspruch aus dem Schuldverhältnis erlöschen

Beispiel:Erfüllung, Hinterlegung, Aufrechnung oder Erlass.

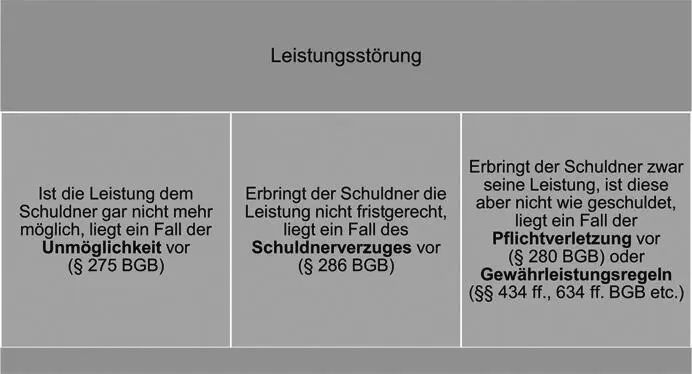

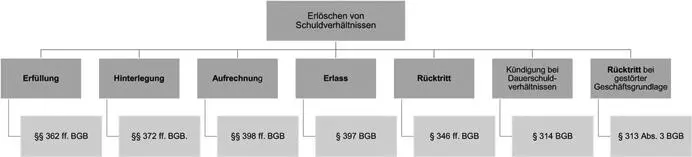

52Eine Vielzahl von Beendigungsgründen für Schuldverhältnisse sind im Allgemeinen Schuldrecht geregelt:

– Wird die geschuldete Leistung erbracht, liegt Erfüllungim Sinne der §§ 362 ff. BGB vor.

– Ein Schuldner von Wertsachen kann diese für den Gläubiger an einer dazu bestimmten öffentlichen Stelle hinterlegen ( Hinterlegung§§ 372 ff. BGB).

– Wenn zwei Personen einander Leistungen schulden, können diese bei Gegenseitigkeit aufgerechnet werden ( Aufrechnung§§ 398 ff. BGB).

– Der Gläubiger kann dem Schuldner seine Schuld durch Vertrag erlassen ( Erlass§ 397 BGB).

– Bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung oder Eingreifen einer gesetzlichen Regelung kann der Schuldner vom Vertrag zurücktreten ( Rücktritt§ 346 ff. BGB).

– Bei Dauerschuldverhältnissen kann der Vertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gekündigtwerden (§ 314 BGB).

– Bei gestörter Geschäftsgrundlage kommt ebenfalls ein Rücktrittin Betracht (§ 313 Abs. 3 BGB).

Abbildung 7:Erlöschen von Schuldverhältnissen

II.Besonderes Schuldrecht

53Die §§ 433–853 BGB regeln das sogenannte besondere Schuldrecht. Hierbei handelt es sich um Normen des Schuldrechts, die einzelne Arten von Schuldverhältnissen (bspw. Kaufvertrag, Mietvertrag, Werkvertrag u. v. m.) betreffen. Man unterscheidet auch hier zwischen vertraglichen Schuldverhältnissen, die durch Rechtsgeschäft zwischen den Parteien zustande kommen, und gesetzlichen Schuldverhältnissen, die unabhängig von einer vertraglichen Abrede entstehen.

Beispiel:Bei einem Kaufvertrag (§ 433 BGB) handelt es sich um ein vertragliches Schuldverhältnis, weil es durch zwei übereinstimmenden Willenserklärungen der beteiligten Parteien zustande kommt.

Gegenbeispiel:A fährt mit seinem Pkw an einer Ampel auf den Pkw des B auf. Bei dem hier entstandenen Anspruch des B gegen den A aus Delikt (§ 823 BGB) handelt es sich nicht um ein vertragliches Schuldverhältnis, sondern um ein gesetzliches Schuldverhältnis, weil es ohne eine vertragliche Abrede zwischen den Parteien – also kraft Gesetz – zustande kommt.

Читать дальше