Nach § 108 Abs. 1 BGB können die gesetzlichen Vertreter dem Rechtsgeschäft also nachträglich zustimmen, d. h. dieses genehmigen (§ 184 Abs. 1 BGB). Damit wird das Rechtsgeschäft dann wirksam.

111Eine Besonderheit ergibt sich aus § 108 Abs. 2 BGB. Nachfolgendes Fallbeispiel verdeutlicht, worauf hierbei zu achten ist.

Beispiel:Der 17-jährige K kauft ohne die Einwilligung seiner Eltern beim Motorradhändler V eine Vespa und verpflichtet sich zur Zahlung des Kaufpreises von 5.000 € in 12 Monatsraten. K berichtet dies daraufhin seinen Eltern, die ihm gegenüber die Genehmigung erteilen. Eine Woche später schreibt V an die Eltern des K, sie mögen bitte die Genehmigung des Kaufes erklären. Die Eltern unternehmen hieraufhin nichts, da sie die Genehmigung ja bereits gegenüber dem K erklärt haben. Nach 4 Wochen hat K von der Vespa genug und gibt diese an V zurück. Kann er dies?

Lösung:

Da der minderjährige K (§ 106 BGB) keine Einwilligung seiner Eltern nach § 107 BGB hatte und das Geschäft nicht lediglich rechtlich vorteilhaft ist, war es zunächst schwebend unwirksam. Mit der Genehmigung der Eltern nach § 108 Abs. 1 BGB, die gemäß § 182 Abs. 1 BGB auch gegenüber dem Minderjährigen erklärt werden konnte, wurde der Vertrag dann wirksam.

Nachdem V die Eltern des K allerdings zur Genehmigung aufforderte, wurde die bereits erteilte Genehmigung nach § 108 Abs. 2 BGB unwirksam. Da die Eltern gegenüber V nicht innerhalb von zwei Wochen die Genehmigung (erneut) erklärten, gilt diese nach § 108 Abs. 2 Satz 2 BGB als verweigert. Daher besteht kein wirksamer Kaufvertrag zwischen V und K.

112Nach § 165 BGB kann ein beschränkt geschäftsfähiger Minderjähriger dennoch in vollem Umfang geschäftsfähig sein, wenn er als Vertreter auftritt. Von dem Grundsatz der Erforderlichkeit der Zustimmung seitens des gesetzlichen Vertreters gibt es Ausnahmen.

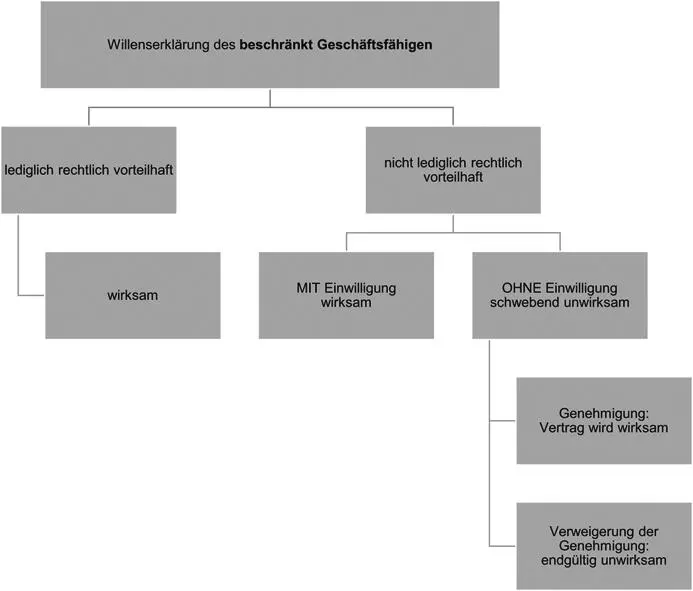

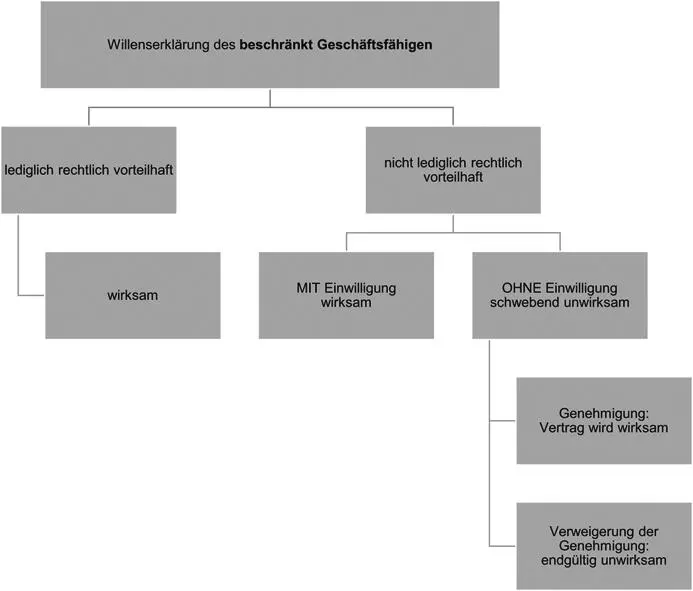

– Nach § 107 BGB sind Willenserklärungen, die für den beschränkt Geschäftsfähigen lediglich rechtlich vorteilhaftsind, auch ohne Zustimmung wirksam.

Beispiel:Annahme von Schenkungen.

– Beschränkt Geschäftsfähige können aber nach § 110 BGB (dem sogenannten „ Taschengeldparagraf“) wirksam Rechtsgeschäfte eingehen, die sie mit Mitteln bewirken, die ihnen vom gesetzlichen Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten zur freien Verfügung überlassen worden sind. Es handelt sich hierbei um eine Art „antizipierte Einwilligung“.

– Weiterhin kann ein Minderjähriger in bestimmten Lebensbereichen voll geschäftsfähig sein. Ein solcher Lebensbereich ergibt sich aus § 112 BGB, wenn der gesetzliche Vertreter dem Minderjährigen den Betrieb eines Erwerbsgeschäftsgestattet hat. Hier ist der Minderjährige jedoch nur für solche Rechtsgeschäfte voll geschäftsfähig, die der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Die Ermächtigung zum Betrieb eines Erwerbsgeschäfts durch den gesetzlichen Vertreter ist nur mit Genehmigung des Familiengerichts (§ 1645 BGB) oder einem Vormund des Familiengerichts möglich (§ 1823 BGB).

– Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen in ein Dienst- oder Arbeitsverhältniszu treten, so ist der Minderjährige nach § 113 Abs. 1 BGB auch für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung oder Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses mit sich bringt.

Beachten Sie:

Dies gilt nicht für eine Berufsausbildung, da dies kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis ist.

Nach § 104 BGB ist im Übrigen neben Minderjährigen unter 7 Jahren derjenige geschäftsunfähig, der sich in einem Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeitbefindet, die die freie Willensbestimmung ausschließt, sofern der Zustand seiner Natur nach nicht ein vorübergehender ist.

Abbildung 13:Zusammenfassung Willenserklärung von beschränkt geschäftsfähigen Personen

III.Stellvertretung

1.Grundlagen

113Im Rechtsverkehr sind oft derjenige, der bei der Abgabe von Willenserklärungen handelt und derjenige, den die Folgen der Willenserklärung treffen sollen, nicht identisch.

Beispiel:

– Die Angestellte in einem Laden schließt die Kaufverträge für den Ladeninhaber.

– Der Geschäftsführer einer GmbH schließt die Verträge für die Gesellschaft ab.

114Die Frage, wann jemand aus der Willenserklärung eines anderen berechtigt und verpflichtet wird, beantwortet § 164 Abs. 1 BGB, der sich mit der Wirkung der Erklärung des Vertreters beschäftigt. Dieser lautet:

„Eine Willenserklärung , die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen.“

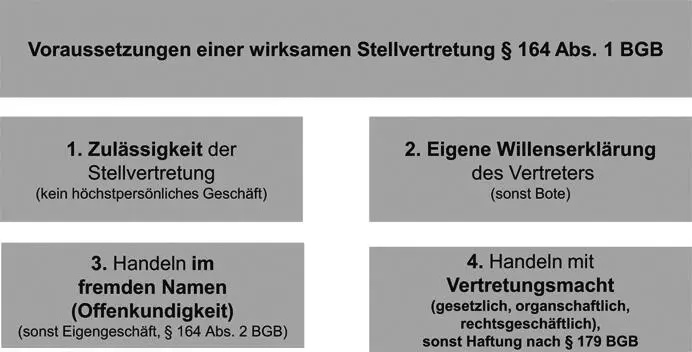

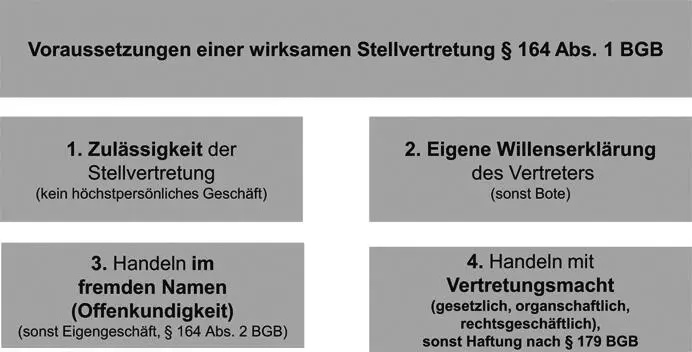

115Die sich aus dem § 164 Abs. 1 BGB ergebenden vier Voraussetzungen für eine wirksame Stellvertretung sind:

1. Zulässigkeit der Stellvertretung (steht nicht im Gesetz),

2. eigene Willenserklärung des Vertreters,

3. Abgabe der Willenserklärung im Namen des Vertretenen und

4. Handeln innerhalb der dem Vertreter zustehenden Vertretungsmacht.

Sind diese vier Voraussetzungen erfüllt, wirkt die Willenserklärung des Vertreters unmittelbar für und gegen den Vertretenen.

Abbildung 14:Vertretung eines Dritten § 164 Abs. 1 BGB

116 a) Zulässigkeit der Stellvertretung.Die Einschaltung eines Stellvertreters ist bei fast allen Rechtsgeschäften zulässig. Lediglich bei sogenannten höchstpersönlichen Rechtsgeschäften, also Rechtsgeschäften, die der Erklärende selbst abschließen muss, ist die Stellvertretung ausgeschlossen.

Beachten Sie:

Diese Voraussetzung ergibt sich nicht unmittelbar aus dem Wortlaut des § 164 Abs. 1 BGB. Die Stellvertretung ist nur bei rechtsgeschäftlichen Handlungen, nicht aber bei höchstpersönlichen Rechtsgeschäften (bspw. Eheschließung oder Testamentserrichtung) zulässig.

Beispiel:Die Eheschließung kann nach § 1311 Satz 1 BGB nur höchstpersönlich erfolgen. Weiterhin kann die Testamentserrichtung nach § 2064 BGB ebenfalls nur höchstpersönlich erfolgen. Auch ein Erbvertrag kann nach § 2274 BGB nur selbst geschlossen werden.

117Die Höchstpersönlichkeit darf nicht mit der gleichzeitigen Anwesenheit der Parteien verwechselt werden. Sieht das Gesetz die gleichzeitige Anwesenheit von Parteien vor, wie bspw. bei der Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, so ist die Vertretung zulässig.

118 b) Abgabe einer eigenen Willenserklärung durch den Vertreter.Nach dem Wortlaut des § 164 Abs. 1 BGB muss der Vertreter eine eigene Willenserklärung abgeben. Aus § 165 BGB ergibt sich, dass der Vertreter hierzu zumindest beschränkt geschäftsfähig sein muss. Sinn und Zweck dieser Voraussetzung ist es, den Vertreter vom sogenannten Boten abzugrenzen. Der Bote gibt keine eigene Willenserklärung ab, sondern er überbringt lediglich eine fremde Willenserklärung.

Beachten Sie:

Irrt sich der Bote und überbringt die zu übermittelnde Willenserklärung falsch, so kann der Geschäftsherr die Erklärung nach § 120 BGB anfechten (s. Rn. 78 ff.)

119Die Abgrenzung zwischen einem Vertreter, der eine eigene Willenserklärung abgibt, und einem Boten, der eine fremde Willenserklärung überbringt, kann im Einzelfall durchaus schwierig sein. Hier muss die Abgrenzung anhand des Empfängerhorizonts des Erklärungsempfängers erfolgen. Tritt der Erklärende eigenständig auf und hat eigene Erklärungs- und Entscheidungsbefugnis, handelt es sich um einen Stellvertreter. Tritt der Erklärende unselbstständig, lediglich als „Sprachrohr“ des Geschäftsherren auf und hat keinen eigenständigen Entscheidungsspielraum, handelt es sich um einen Boten.

Читать дальше