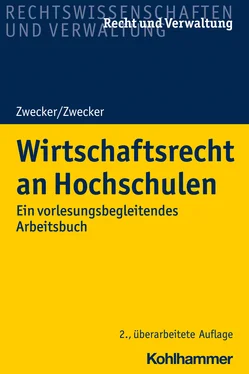

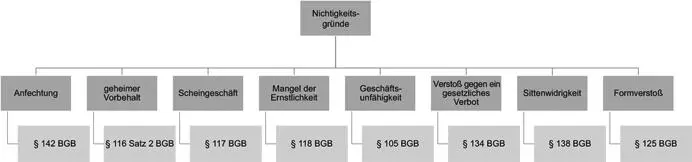

Abbildung 10:Nichtigkeitsgründe

Beachten Sie:

Sind im Vertrag allgemeine Geschäftsbedingungen vereinbart, die gegen gesetzliche Regelungen verstoßen, so ist nach § 306 Abs. 1 BGB nur die betroffene Klausel unwirksam, der Rest des Vertrages bleibt davon aber unberührt und damit wirksam.

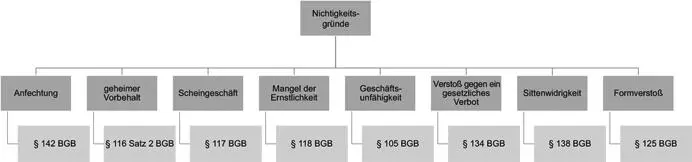

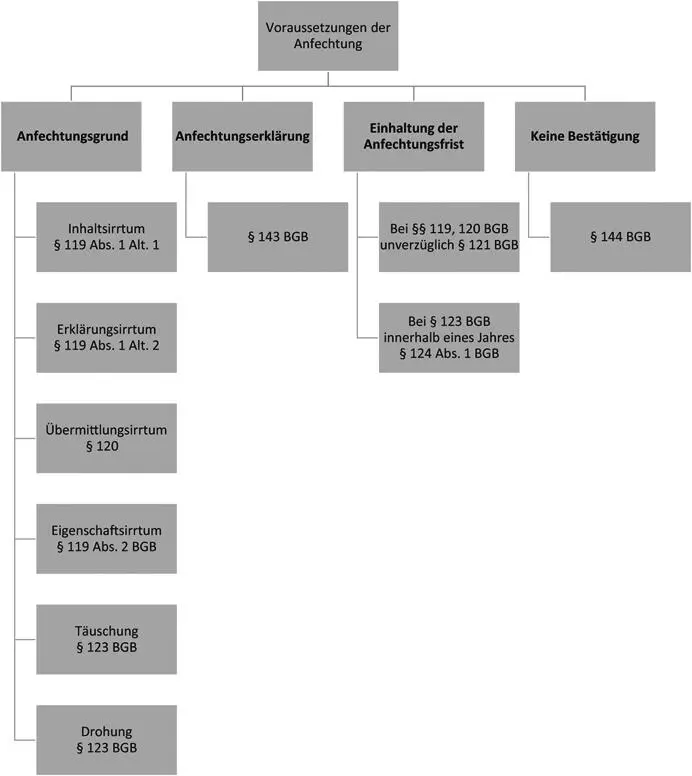

78 a) Anfechtung.Nach § 142 Abs. 1 BGB ist ein Rechtsgeschäft nichtig, wenn es angefochten wurde. Ein Rechtsgeschäft ist anfechtbar, wenn ein Anfechtungsgrund vorliegt. Die Anfechtungsgründesind in den §§ 119–123 BGB abschließend geregelt. Eine Nichtigkeit aufgrund einer Anfechtung setzt voraus, dass die Anfechtung innerhalb der Anfechtungsfrist (§§ 121 Abs. 1, § 124 Abs. 1 BGB) erklärt wurde (§ 143 BGB) und dass das anfechtbare Rechtsgeschäft nicht nach § 144 BGB bestätigt wurde.

Abbildung 11:Voraussetzungen der Anfechtung

79 aa) Anfechtungsgründe.Eine Willenserklärung kann ausschließlichangefochten werden, wenn

– ein Inhaltsirrtum vorliegt (§ 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB),

– ein Erklärungsirrtum vorliegt (§ 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB),

– ein Übermittlungsirrtum vorliegt (§ 120 BGB),

– ein Eigenschaftsirrtum vorliegt (§ 119 Abs. 2 BGB) oder

– der Erklärende arglistig getäuscht oder bedroht wurde (§ 123 BGB).

80Alle anderen Irrtümer, bspw. Motivirrtümer oder interne Kalkulationsfehler berechtigen nicht zur Anfechtung. Ein Erklärungsirrtumliegt vor, wenn sich der Erklärende unbewusst verschrieben oder vertippt hat.

Beispiel:A möchte ein Tablet für 499 € verkaufen, verschreibt sich jedoch und bietet das Tablet versehentlich für 49,90 € an.

81Wird die Erklärung richtig auf den Weg gebracht, kommt sie jedoch in Folge eines Fehlers des Übermittlungsmediums beim Erklärungsempfänger falsch an, kann ebenfalls, wegen eines sogenannten Übermittlungsirrtumsnach § 120 BGB angefochten werden.

Beispiel:A bittet den B, dem C auszurichten, dass er sein Tablet für 499 € verkaufen will. Versehentlich erklärt B dem C, A wolle sein Tablet für 49,90 € verkaufen.

82Ein Inhaltsirrtumnach § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB liegt hingegen vor, wenn das tatsächlich Erklärte und das vom Erklärenden mit der Erklärung Gewollte unbewusst auseinanderfallen.

Beispiel:Im Weinversteigerungsbeispiel (s. Rn. 58) hat A mit dem Handheben aus Sicht des Erklärungsempfängers erklärt, er wolle den Wein zu einem bestimmten Kaufpreis erwerben. Tatsächlich wollte A nur seinen Freund begrüßen. Hier fallen Wille und Erklärung unbewusst auseinander, weshalb A den Kaufvertrag wegen Inhaltsirrtums nach § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB anfechten kann.

83Ein Eigenschaftsirrtumnach § 119 Abs. 2 BGB liegt vor, wenn der Erklärende sich über verkehrswesentliche Eigenschaften einer Person oder Sache irrt, die Gegenstand des jeweiligen Rechtsgeschäfts sind. Eigenschaften sind alle auf Dauer angelegten, wertbildenden Faktoren.

Beispiel:Alter eines Pkw, Echtheit eines Kunstwerks, Bebaubarkeit eines Grundstücks etc.

Beachten Sie:

Der Preis selbst ist keine Eigenschaft, denn er bildet die Summe der verkehrswesentlichen Eigenschaften einer Sache ab.

84Nach § 123 BGB kann eine Willenserklärung schließlich angefochten werden, wenn der Erklärende durch arglistige Täuschung oder Drohungzu ihrer Abgabe veranlasst worden ist. Unter einer Drohungversteht man das Inaussichtstellen eines empfindlichen Übels.

Beispiel:A droht dem B ihn einzusperren, wenn dieser den Vertrag nicht unterzeichnet.

85Eine Täuschungliegt im Vorspiegeln falscher Tatsachen. Tatsachen sind im Unterschied zu Werturteilen alle Umstände, die dem Beweis zugänglich sind. Die Täuschung muss arglistig sein, das bedeutet, dass sich der Täuschende bewusst sein muss, dass falsche Tatsachen vorgespiegelt werden. Eine solche Arglist kann aber auch vorliegen, wenn der Täuschende Angaben „ins Blaue hinein“ macht, er also eine Erklärung abgibt, von der er weiß, dass sie nicht stimmen könnte.

Beispiel:Bei einem Wohnungsverkauf erklärt der Verkäufer A dem Käufer B, die Wohnung habe 80 m². Tatsächlich weiß A gar nicht, ob diese Angabe richtig ist, er macht die Angabe einfach „ins Blaue“. Stellt sich später heraus, dass die Wohnung nur 75 m² hat, kann B den Kaufvertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten.

86 bb) Vollzug der Anfechtung.Derjenige, der eine anfechtbare Willenserklärung abgegeben hat, muss diese nicht anfechten, er kann es aber. Hierfür ist eine fristgesetzte Anfechtungserklärungerforderlich. Die Erklärung selbst muss nicht den Begriff „Anfechtung“ gebrauchen, sie muss nur gegenüber der anderen Partei erklärt werden und zum Ausdruck bringen, dass der Anfechtende sich an seiner Willenserklärung nicht mehr festhalten lassen will (§ 143 BGB).

87Die Anfechtung kann jedoch nur innerhalb einer bestimmten Fristerfolgen:

– Bei einer Anfechtung nach den §§ 119 und 120 BGB muss die Erklärung nach § 121 BGB unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat.

– Bei einer Anfechtung nach § 123 BGB muss die Anfechtung gemäß § 124 BGB innerhalb eines Jahreserfolgen. Die Frist beginnt bei der Täuschung in dem Zeitpunkt, in dem der Anfechtungsberechtigte die Täuschung erkannt hat, bei einer Drohung in dem Zeitpunkt, indem die Zwangslage beendet wurde. Spätestens erlischt das Anfechtungsrecht jedoch 10 Jahre nach Abgabe der Erklärung, unabhängig von dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung.

88Wird die Anfechtung fristgerecht erklärt, ist der Vertrag nach § 142 Abs. 1 BGB von Anfang an (ex tunc) als nichtig anzusehen.

89Bei einer Irrtumsanfechtung nach den §§ 119, 120 BGB muss der Anfechtende nach § 122 BGB Schadenersatzzahlen. Der Schadenersatz umfasst den Schaden, den der andere dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut. Es handelt sich hierbei um das sogenannte negative Interesse, d. h. der andere ist so zu stellen, also in die Situation zu versetzen, als hätte der Anfechtende seine Willenserklärung nicht abgegeben (s. dazu auch Rn. 205).

Beispiel:A hat dem B seinen Pkw verkauft. B hat daraufhin den defekten Motor des Pkw für 500 € Instand setzen lassen. Erklärt A die Anfechtung des Kaufvertrages wegen Irrtums, kann B Ersatz dieser nutzlosen Aufwendungen nach § 122 BGB verlangen.

90 b) Geheimer Vorbehalt, Scheingeschäft, Mangel der Ernstlichkeit.Nach § 116 Satz 1 BGB ist eine Willenserklärung nichtdeshalb nichtig, weil sich der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte nicht zu wollen. Eine Ausnahmebesteht nach § 116 Satz 2 BGB nur dann, wenn der Empfänger der Willenserklärung den Vorbehalt kennt. In diesem Fall ist die Willenserklärung nichtig.

91Eine nicht ernst gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben wird, dass der Empfänger den Mangel an Ernstlichkeit erkennen kann, ist nichtig. Es handelt sich um ein sogenanntes Scherzgeschäft(§ 118 BGB).

Читать дальше