Wenn auch die Sebummenge individuell sehr stark variiert, so kann man dennoch bei einer entsprechend großen Vergleichszahl eine Abhängigkeit der Talgproduktion und Talgausscheidung von Geschlecht und Alter feststellen.

Beim Mann

Vom 8. bis zum 17. Lebensjahr steigt die Talgmenge stark an und ist bis etwa zum 25. Lebensjahr erhöht. Anschließend kann man eine gewisse, aber nicht sehr auffällige Minderung der Talgproduktion bis etwa zum 40. Lebensjahr feststellen. Bis zum 50. bis 60. Lebensjahr tritt eine stark auffallende Verminderung der Talgproduktion ein, bis zu einem bestimmten Tiefstand, der zwar individuell verschieden sein kann, aber bei höherem Alter nicht mehr unterschritten wird.

Bei der Frau

Bis zum 25. Lebensjahr verläuft die Talgproduktion bei der Frau analog zum Mann, dann allerdings tritt im 35. bis 40. Jahr ein sehr starker Abfall der Talgproduktion ein, die einen tieferen Stand erreicht als beim Mann und sich zum 50. bis 65. Jahr weiterhin vermindert. Im Gegensatz zum Mann senkt sich der Lipidwert in den höchsten Altersklassen zwischen 66 und 80 Jahren weiter stark, bis zu extremen Tiefstwerten, die sich jedoch nicht – wie beim Mann – ausgleichen oder auf bestimmte Werte einpendeln.

Funktion des Hauttalgs

Die biologische und physiologische Zusammensetzung des Hauttalgs spielt für die Wasseraufnahmefähigkeit und die Wasserdurchlässigkeit der Haut eine bedeutsame Rolle. Einerseits verhindert der Hauttalg eine zu starke Durchfeuchtung der Haut und schützt sie dadurch vor atmosphärischen Schädigungen. Andererseits verhindert er eine Eintrocknung der Haut, indem er die Verdunstung aus der Haut, die Perspiration, hemmt. Ohne den Talgfilm verlöre die Haut das Hornwasser viel leichter und schneller. So bewahrt die Talgschicht die Haut vor zu starker Quellung wie auch vor zu intensivem Wasserentzug und verhindert damit, dass sie spröde wird. Der Hauttalg erhält dadurch die Elastizität und die Geschmeidigkeit der Epidermis. Ohne ihn würde sie trocken, schuppig oder erythematös (Pseudoanhydrosis) aussehen. An der Regelung des peripheren Wasserhaushaltes der Haut sind neben dem Hauttalg auch die Hornschichtlipide beteiligt. Einen Großteil dieser Hornschichtlipide, die anders als der Talg zusammengesetzt sind, finden wir in der Barriere. Sie bewahren die Hornschicht vor einer Auslaugung, vor allem der hygroskopischen wasserlöslichen Bestandteile, welche für die Erhaltung eines optimalen Wassergehaltes der Hornschicht ausschlaggebend sind. Der Hauttalg schützt die Haut außerdem vor wasserlöslichen, von außen an sie herangelangenden Stoffen. So ist die Widerstandsfähigkeit gegen Alkali (Alkaliresistenz) auf einer sebumhaltigen Hautstelle deutlich erhöht. Das Sebum kann bei der Aufnahme von Stoffen durch die Haut auch eine Mittlerrolle spielen, zum Teil direkt durch unmittelbare Verteilung und Auflösung in ihm; zum Teil indirekt durch seinen Gehalt an emulgierend wirkenden Stoffen, wie Cholesterin, Cholesterinestern und Fettsäure-Salzen. Dadurch kann die Emulgation des Sebums mit Wasser oder mit der Hautfeuchtigkeit gefördert werden.

Sebum und Wasser

Es gibt eine Emulsionstheorie des Hauttalges: Die Schutzfunktion des Hautfettes im Rahmen des peripheren Wasserhaushaltes beruht auf der Fähigkeit der Hornschichtlipide, mit Wasser Emulsionen zu bilden. Bei hohem Wassergehalt entsteht eine Öl-in-Wasser-Emulsion, die nach einer Abdunstung von Wasser in eine Wasser-in-Öl-Emulsion übergehen kann. Das natürliche Hautfett hätte somit die Fähigkeit eines Umschlag-Emulgators. Die Emulgationsfähigkeit umfasst das gesamte Hautoberflächenfett einschließlich der Hornschichtlipide und der wasserlöslichen Inhaltsstoffe aus dem Schweiß als einem Gesamtsystem.

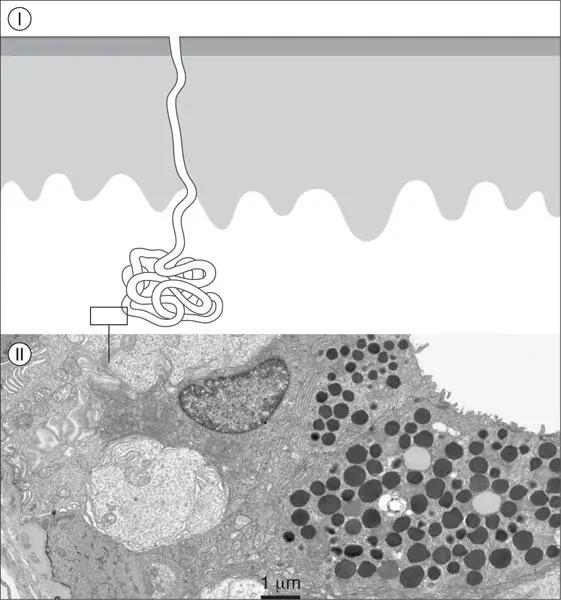

Die ekkrinen Schweißdrüsen

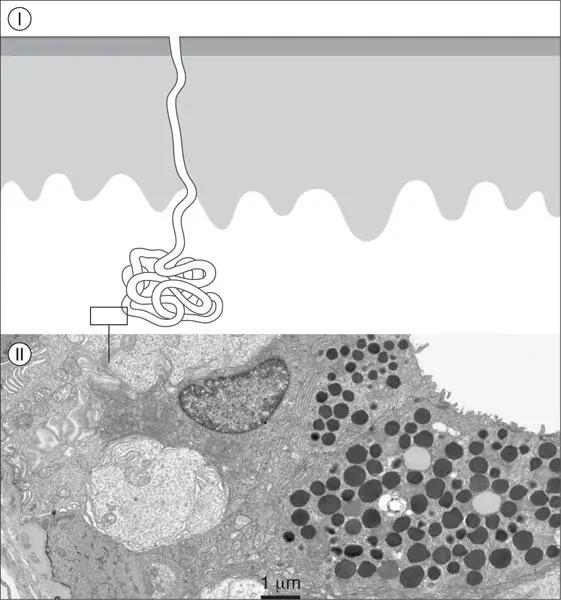

Die Schweißdrüsen (Glandulae sudoriferae) haben eine schlauchförmige Gestalt. Sie liegen zwischen Kutis und Subkutis. Der den Schweiß absondernde untere Teil ist zu einem Knäuel aufgerollt und setzt sich im Schweißdrüsengang zur Epidermis fort. Dort ist er korkenzieherartig geformt und mündet in eine eigene Öffnung, den Ausführungsgang oder die Schweißpore (Abbildung 8). Die Schweißdrüsen sind über den ganzen Körper verteilt und an haarlosen Stellen besonders zahlreich, wie an der Handfläche und an den Fußsohlen. Man rechnet mit etwa 100 Schweißdrüsen pro cm 2in der menschlichen Haut. Die Zellen dieser kleinen Schweißdrüsen geben ihr Sekret in das Lumen des Ausführungsganges; von dort wird es durch kontraktile Zellen ausgepresst, welche die Drüse korkartig umgeben. Daher nennt man die Schweißdrüsen ekkrin.

Der Schweiß, die Ausscheidung der Schweißdrüsen, ist normalerweise sauer. Neben dem Hauptbestandteil Wasser enthält er etwa 1% feste Bestandteile, vor allem Kochsalz und Milchsäure. Die Transpiration selbst ist von einer Erregung der Nerven abhängig, und diese wird wiederum durch verschiedene Einflüsse gesteuert wie beispielsweise Körperwärme, Wassergehalt des Blutes, Füllung der Blutgefäße, seelische Faktoren und die Transpiration steigernde oder hemmende Arzneimittel. Der Anreiz zur Schweißsekretion erfolgt über die Fasern des sympathischen Nervensystems. Dabei verlaufen die Reizimpulse in Rhythmen, die ein größeres Schweißdrüsenarsenal gleichzeitig erfassen.

Die Schweißsekretion ist ein physiologischer, energieverbrauchender Vorgang, wobei der Salzgehalt des Schweißes ein besonderer Hinweis auf die Sekretionsleistung der Zelle ist. In besonderen Fällen kann es sogar vorkommen, dass Natrium-Ionen nach der zunächst erfolgenden Sekretion in das Drüsenlumen zurückresorbiert werden. Diese Rückresorption ist notwendig und für die perkutane Absorption von Wirkstoffen von Bedeutung. Es handelt sich dabei nicht nur um passive physikalische Vorgänge, sondern um eine physiologische, aktive Aufnahme. Dieser Vorgang der Schweißdrüsensekretion und der Rückresorption zeigt Ähnlichkeiten mit dem analogen Vorgang in der Niere. Die Schweißdrüsensekretion beeinflusst die Konsistenz der Epidermis: Sie wird durch eine erhöhte Transpiration erweicht. Bei einer Akne kann eine überstarke Transpiration den Hautzustand verschlechtern und Reizungserscheinungen hervorrufen.

Abbildung 8

I.) Schweißdrüse mit schweißabsonderndem, knäuelartig verschlungenem Körper. II.) Elektronenmikroskopische Aufnahme eines Querschnitts im sekretorischen Bereich. Der Ausschnitt ist in Abbildung I.) markiert. Die schwarzen Punkte sind Sekretbläschen, die in den Schweißdrüsengang abgegeben werden.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.