Stoffliche Veränderungen

Mit Abstoßung und Resorption gehen Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Aminosäuren und ihres prozentualen Anteils einher, eine Erhöhung oder Verminderung der Wasserbindung, der Säurezahl, der Fermente und der Fermentaktivität. Diese stofflichen Verschiebungen und Umwandlungen sind nicht nur in der Epidermis und ihren Zellen feststellbar. Sie werden auch durch analoge Veränderungen im Ionen- und Molekularhaushalt des Serums, in den Geweben, in der Lymphe und im Kapillargebiet beobachtet. Die Praxis der Bio-Kosmetik führt daher zu der Notwendigkeit, auf diese stofflichen Verschiebungen und Veränderungen zu reagieren:

1 Stofflich ergänzend auszugleichen.

2 Physiologisch in normalen, gesunden Relationen zu erhalten.

Der ergänzende Ausgleich ist durch die Anwendung von Präparaten möglich, deren Grundsubstanzen der natürlichen, stofflichen Zusammensetzung der Epidermis verwandt und adäquat sind: Das heißt, es müssen Emulsionen sein, deren Lipide mit Polypeptiden, Aminosäuren und den wasserlöslichen Hautstoffen so inkorporiert sind, dass ihre biophysikalische und physiologisch-chemische Zusammensetzung weitestgehend mit den natürlichen Hautbedingungen übereinstimmen.

Biologische Wirkstoffe

Die Aufrechterhaltung des natürlichen Gleichgewichts in Hautstoffwechsel und Energiehaushalt lässt sich durch die Applikation von spezifischen, organischen Wirkstoffen erzielen, wie sie die Vitamine, Fermente und andere Biokatalysatoren darstellen, die aus dem Pflanzenreich und aus der Tierwelt gewonnen werden.

Fließ-Gleichgewicht

Eine natürliche Beeinflussung des stofflichen Fließ-Gleichgewichtes der Hautprozesse lässt sich durch eine biologische Schälung erreichen. Durch das Abtragen der peripheren Hornschichten tritt infolge des physiologischen Ausgleichsbestrebens häufig eine Gesundung des nachfolgenden natürlichen Regenerationsprozesses der Epidermiszellen ein.

Xerodermie

Eine ausgeprägte Trockenheit der Haut, eine Xerodermie, äußert sich in einer trockenen Haut mit geringer pulverförmiger Schuppung bzw. in leicht ausgeprägter Hyperkeratose. Trockenheit und Schuppung liegen stets gemeinsam vor, wobei die Talg- und Schweißsekretion vermindert ist. Manchmal sind auch die Nägel spröde und brüchig.

Pityriasis

Den leichtesten Grad einer beginnenden Hyperkeratose (einer übernormalen Hornbildung) nennt man Pityriasis simplex. Dabei werden kleieartige, feine Hornschüppchen von der Haut abgestoßen, ohne dass sich Entzündungen oder sonstige Veränderungen zeigen. Die Haut sieht wie unregelmäßig gepudert aus. Dies kommt bei Kindern und Jugendlichen mit einer zarten Haut sogar recht häufig vor. Die Pityriasis zeigt sich vornehmlich an den Wangen, um den Mund und an der Stirn, begleitet von einer manchmal leicht rötlichen Färbung.

Sklerose

Sklerose ist eine Verhärtung der Haut mit gleichzeitiger Verdichtung bei schwerer Faltbarkeit. Sie kann in eine ledrige Atrophie übergehen.

Milium

Das Milium oder Hirsekorn ist ein etwa stecknadelkopfgroßes, weißes, grießkornähnliches Gebilde in der Epidermis oder in der Kutis. Es entwickelt sich meist aus erweiterten Schweißdrüsengängen oder Haarfollikeln, vor allem in der oberen Gesichtshälfte. Das harte, weiße Kügelchen des Miliums besteht aus zwiebelschalenartig geschichteten Hornlamellen und Kalk, ist also kein Talg.

Zur Behandlung aller Keratosen haben sich Vitamin A, Vitamin E und essenzielle Fettsäuren – äußerlich und zugleich innerlich diätetisch – am besten bewährt.

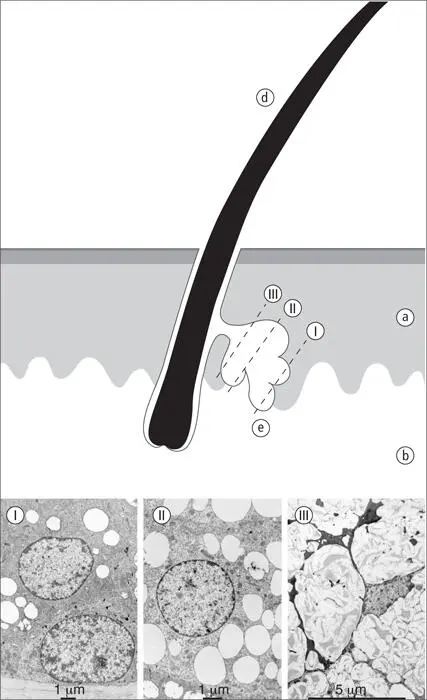

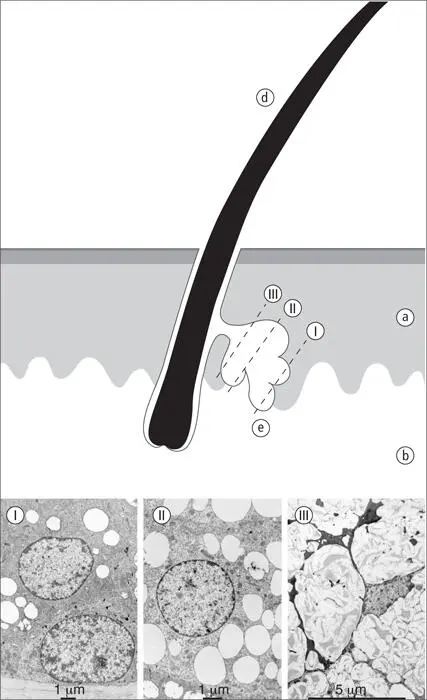

Haarbalgdrüsen

Die Talgdrüsen, Glandulae sebaceae, sind große Drüsen, die üblicherweise zum Haar gehören, weshalb man sie auch Haarbalgdrüsen nennt. Sie entstehen durch eine seitliche Aussprossung aus der Haarbalganlage, gruppieren sich meist zu drei bis fünf Drüsen rosettenartig um das Haar und münden, gemeinsam mit dem Haar, in den Follikel (Abbildung 7).

Freie Talgdrüsen

An der Mund- und Lippenschleimhaut kommen auch so genannte freie Talgdrüsen vor, die direkt an die Hautoberfläche münden. Sie treten unabhängig von Haaren auf.

Verteilung der Talgdrüsen

Talgdrüsen sind über den ganzen Körper verteilt, mit Ausnahme der Handteller, der Fußsohlen und einiger anderer Körperstellen.

Seborrhoische Zonen

Besonders große Talgdrüsen findet man im Gesicht, auf der Stirne, auf den Nasen- und Lippenfalten (Nasolabialgegend), auf der Brust und auf dem Rücken. Dies sind die so genannten seborrhoischen Zonen, bei denen sich eine Störung der Talgdrüsenfunktion als Seborrhoe oder als Sebostase besonders auffällig zeigt.

Entstehung des Hauttalges

Die Talgdrüse hat an ihrer Basis, ebenso wie die Epidermis, eine Keimzellenschicht, die so genannten Mutterzellen. Diese teilen sich zunächst zu vollkommen normal ausgebildeten Tochterzellen.

Abbildung 7

Querschnitt der Haut mit Epidermis (a) und Dermis (b), mit einem Haar (d) und Talgdrüse (e). Die elektronenmikroskopischen Aufnahmen I.) – III.) stammen von Querschnitten einer Talgdrüse, deren Lage die Linien in der Abbildung kennzeichnen. Das Volumen der Fetttröpfchen nimmt von I.) nach III.) – d. h. mit steigendem Entwicklungsstand der Zellen – deutlich zu, bis die Zelle platzt und das Sebum sich in den Haarkanal ergießt.

Fettige Degeneration

Im Rahmen ihrer übergeordneten Organfunktion jedoch nehmen die Tochterzellen in vermehrtem Maße Fett in sich auf. Sie können die Lipide auch selbst synthetisieren und geben dafür Zellflüssigkeit ab. Die Fetteinlagerung geschieht zuerst in kleinen Fetttröpfchen, die größer werden und zu einer massiven Fettkugel verfließen. Diese drückt den Zellkern mehr und mehr an die Zellmembran, so dass er schließlich degeneriert und die ganze Zelle abstirbt. Danach löst sich die Zellmembran auf, und der amorphe Hauttalg wird durch die Adstriktion des Haarmuskels auf die Oberhaut gedrückt. Der Hauttalg macht die Oberhaut geschmeidig und schützt sie vor Austrocknung.

Holokrin – Ekkrin

Da sich bei den Talgdrüsen die Absonderung durch einen Zerfall von Zellen bildet, nennt man sie holokrin – im Gegensatz zu den ekkrinen Schweißdrüsen, bei denen Zellen ihr Sekret ausscheiden.

Talgmenge

Normalerweise enthält 1cm 2Stirnhaut etwa 0,1 bis 0,21mg Talg. In der Pubertät sind diese Werte bei den meisten Menschen erhöht. Sie neigen daher während dieser Zeit besonders zu Seborrhoe und Akne. Mit zunehmendem Alter nimmt die Talgproduktion ab. Die Menge der Talgsekretion ist abhängig von der Zahl, der Größe und dem Lumen der Talgdrüsen sowie von dem vom Organismus dargebotenen Fett. Für die Fettproduktion selbst ist die Häufigkeit der Zellvermehrung des Talgdrüsenepithels verantwortlich. Sie unterliegen einer hormonalen Steuerung durch männliches und weibliches Keimdrüsenhormon. Nach der Menge des Gesamthautfettes unterscheidet Keining zwei verschiedene Hauttypen, und zwar den Status seborrhoicus mit einem übersteigerten Fettgehalt und den Status sebostaticus mit einem verminderten Fettgehalt der Haut. Diesen beiden Hautkonstitutionen ist zur Ergänzung der Typisierung noch die normale oder normalfette Haut als intermediärer Typus hinzuzufügen. Das Gesamt-Hautfett stammt seiner Herkunft nach aus Talgdrüsenfett und epidermalem Fett.

Читать дальше