Ressourcenstarke Clans, wie die Familie Kok, die um 1800 etwa 45 000 Rinder besaß, standen im Zentrum solcher Gemeinschaftsbildungen und verpflichteten über klientelistische Verhältnisse die übrigen zu Gefolgschaftstreue, wofür sie an den Erfolgen ihrer Raubzüge beteiligt wurden. Die Entwicklung dieser auf Raub spezialisierten Gemeinschaften am Oranjefluss hatte zur Folge, dass sich im späten 18. Jahrhundert unter den sotho- und tswanasprachigen Chiefdoms am Rand der Kalahari und auf dem Hochland Südafrikas zentralisiertere Herrschaftsstrukturen herausbildeten. Das war eine Defensivreaktion auf die fortgesetzten An- und Übergriffe, die ihrerseits verstärkt wurde durch die ökologische Situation der südlichen und östlichen Kalahari. Um die wenigen Wasserstellen verfestigten sich größere Gemeinschaften leichter als anderswo. Immerhin entstanden bei den Tswana um die Wende zum 19. Jahrhundert Siedlungen, in denen bis zu 15 000 Menschen zusammenlebten.

Noch unter der VOC-Herrschaft gab es erste Kontakte zwischen den nach Osten voranstrebenden Siedlern und den bantusprachigen Xhosa. Aufgrund ihrer gemischten Wirtschaftsform aus Bodenbau und Viehhaltung sowie der daraus resultierenden höheren Bevölkerungsdichte konnten die Xhosa dem kolonialen Vordringen viel härteren Widerstand entgegensetzen als die Khoisan. Nicht zuletzt ihrem kriegerischen Charakter verdankten sie den Namen Xhosa, denen ihnen die Khoikhoi beigelegt hatten und der so viel bedeutet wie: »die zornigen Männer«. Damit begann ein hundert Jahre währender Konflikt, der sich bis 1877 hinzog und insgesamt neunmal in offene Kriege ausartete.

Hier ist zunächst ein terminologischer Hinweis angebracht. Denn wenn in der Literatur des 20. Jahrhunderts von Xhosa die Rede ist, so werden damit all diejenigen gemeint, die die Xhosa-Sprache benutzen, unter denen das Xhosa-Volk nur eine Minderheit ausmacht. Die Nachbarn der Xhosa, die sich in derselben Sprache verständigen, bilden eigene Ethnien, die heute gegenüber den einst mächtigen Xhosa viel bevölkerungs- und einflussreicher sind. Wenn also umgangssprachlich von »Xhosa« die Rede ist, sind die unmittelbaren Nachbarn der Xhosa, die Tembu, denen etwa Nelson Mandela und Thabo Mbeki angehören, meist mit gemeint. Es wäre so, als ob man die Wallonen, weil sie die französische Sprache sprechen, als Franzosen bezeichnen würde. Diese Verwechslung ist darauf zurückzuführen, dass die Weißen, die selbst aus scheinbar homogenen Nationalstaaten stammten, ihre Vorstellung der Ethnie als einer Kulturgemeinschaft auf die Afrikaner übertrugen und darum alle, die dieselbe Sprache sprechen, auch der gleichen Ethnie zurechneten. Die Afrikaner dagegen definierten ethnische Identität nach politischen Einheiten, eben Chiefdoms oder Königreichen. Dieses Prinzip politischer Loyalität erleichterte die Aufnahme von Fremden, auch solchen, die keine Xhosa waren. Von ihnen wurde eine Anpassung an die örtlichen Sitten verlangt, wonach sie als vollwertige Xhosa akzeptiert wurden. Auf diese Weise wurden zahlreiche Khoisan, aber auch Tembu und Angehörige anderer Nachbargruppen aufgenommen und assimiliert. Die Identität der Xhosa war folglich nicht die einer Abstammungsgemeinschaft, sondern die einer politischen Gesellschaft.

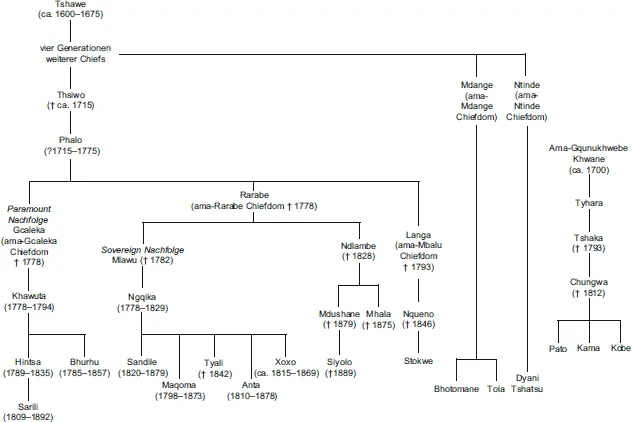

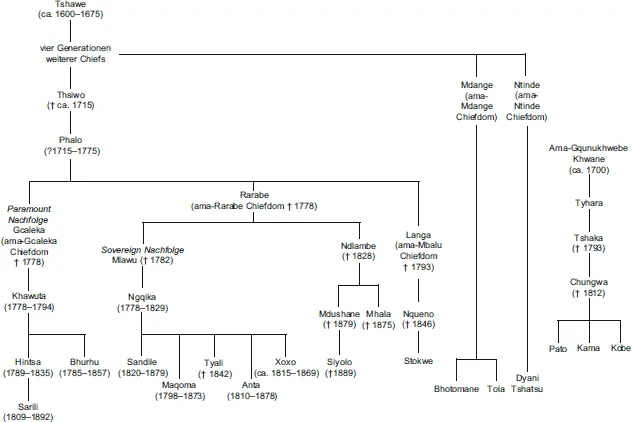

Ende des 18. Jahrhundert spaltete sich die Tshawe-Dynastie der Xhosa in zwei »Häuser«, wobei der ältere Sohn des letzten gemeinsamen Königs Phalo, Gcaleka († 1778), für seine Dynastie, die weiter im Osten residierte, die Seniorität und damit auch den Titel des Nkosi (König) beanspruchte. Wegen dieser Teilung befand sich die Anhängerschaft des jüngeren Sohnes, Rharharbe, in Westexpansion, als sie in dem Grenzraum zwischen Sunday und Fish River mit den von Westen vorstoßenden weißen Siedlern auf eine weitere expansive Gesellschaft traf. Bei den Xhosa wurden schwächere Gruppen aus dem Zentrum des Reiches an die westliche Peripherie abgedrängt und bildeten dort Frontier-Gesellschaften. Auf der einen Seite nahm die Zahl der Häuptlinge zu, je mehr Phalos Nachkommenschaft wuchs, denn jeder seiner männlichen Nachkommen hatte das Recht, sich eine eigene Gefolgschaft aufzubauen und einen eigenen Herrschaftsbereich zu gründen. Dies führte zu einer Schwächung des Königs, löste aber auch die entgegengesetzte Entwicklung aus, nämlich immer wiederkehrende Versuche einer stärkeren Zentralisierung. Besonders mächtige Häuptlinge konnten schwächere in ihre direkte oder indirekte Abhängigkeit zwingen, die u. a. über Tributpflicht auch rituell abgesichert wurde. Gerade am Beginn des 19. Jahrhunderts gewannen beide Entwicklungen besondere Zugkraft. Im Rahmen dieses Prozesses verdrängten expandierende größere Häuptlingschaften kleinere in Richtung Westen. Noch westlich des Siedlungsraums des jüngeren Bruders Rharharbe bildeten sich aus Seitenlinien weitere Chiefdoms, die auch zahlreiche Khoikhoi-Flüchtlinge aus der Kolonie aufnahmen, denn viele schlossen sich lieber den Xhosa an als sich in die Farmwirtschaft der Weißen eingliedern zu lassen. Diese politisch instabilsten, zahlenmäßig schwächsten Gruppen bildeten die westliche Xhosa-Frontier und ihnen standen auf der kolonialen Gegenseite Weiße und Reste der unabhängigen Khoikhoi-Gemeinschaften gegenüber, die sich in einer ganz ähnlichen Situation befanden. In beiden Gesellschaften waren es also gerade nicht die fortschrittlichsten und ressourcenstärksten Gruppen, die die jeweilige Expansion vorantrieben. Auf der kolonialen Seite ließen sich vor allem die jüngeren Söhne von Farmern nieder, die von ihren älteren Geschwistern ausbezahlt worden waren und sich am Rand der Kolonie eine Existenz aufbauen wollten. In vielen Fällen lebten sie mit Khoikhoi-Frauen oder Konkubinen zusammen und waren mit den benachbarten Xhosa in dauernde Konflikte verwickelt, die durch wechselseitige Vorwürfe des Rinderdiebstahls stets neue Nahrung erhielten.

Abb. 4: Die Genealogie der Xhosa-Chiefs.

Besonders ein Gebiet wurde zum Zankapfel, weil es von den Xhosa als Winterweide benutzt wurde: der Raum zwischen dem Great Fish River und dem Bushman River, das sogenannte Zuurveld. Wie der Name schon sagt, ist das Zuurveld, wörtlich übersetzt Sauerfeld, von Pflanzen bewachsen, die sich wegen ihres hohen Säuregehaltes nur während des Frühjahrs und Sommers als Nahrung für die Rinder eignen. Deswegen fanden gerade bei den westlichen Xhosa vergleichsweise großräumige Wanderungen von den Sommer- auf die Winterweiden statt. Von den weißen Siedlern wurden diese zyklischen Wanderbewegungen oft nicht als solche erkannt, sondern als aggressives Vordringen missverstanden. Gleichwohl fand eine allmähliche Expansion der Xhosa nach Westen aufgrund der genannten Zwistigkeiten statt.

Immer häufiger kamen nun auch fahrende Händler in die Gegend, die die Farmer mit nötigen Dingen des Alltags, wie Decken, Kerzen, Blei und Schießpulver, versorgten, aber auch die Xhosa und andere Chiefdoms besuchten und ihnen Feuerwaffen anboten, die sie gegen Elfenbein oder Tierhäute eintauschten. Damit gerieten die Verhältnisse in Bewegung, da einige Chiefs auf diese Weise ihre Durchsetzungschancen gegenüber ihren Rivalen vergrößern konnten.

1778 besuchte Gouverneur Joachim von Plettenberg den Osten der Kolonie und legte nach Verhandlungen mit den Xhosa eine Grenze fest. Wie illusorisch ein solches Unterfangen war, zeigte sich bereits ein Jahr später, als der erste von jenen drei Grenzkriegen ausbrach, die noch ins 18. Jahrhundert fielen. Alle drei Kriege waren hauptsächlich Raubzüge gegen die Rinderherden der jeweils anderen Seite. Die burischen Kommandos zwangen die meisten Xhosa-Chiefs, den Great Fish River weiter im Osten als Grenze anzuerkennen. Der Landdrost des Distrikts Graaff-Reinet musste sich aufs Verhandeln verlegen, weil die Kompanie ihm die angeforderten Soldaten verweigerte. Zudem flammten interne Konflikte unter den Xhosa auf, als der alte Chief Rharhabe verstarb. Sein Sohn und Erbe kam zur selben Zeit ums Leben, weshalb sein zweiter Sohn Ndlambe die Regentschaft für den noch unmündigen, erbberechtigten Enkel Ngqika übernahm und die kleineren Chiefs in Richtung Westen verdrängte. 1793 schickte Barend Lindeque, ein lokaler Milizoffizier, sich in Absprache mit Ndlambe an, die kleineren Chiefs zurückzutreiben, wo Ndlambe sie seiner Herrschaft unterwerfen wollte. Diese Rechnung ging nicht auf, da diese Xhosa sofort zum Gegenangriff gegen die weiße Miliz ansetzten, was eine allgemeine Panik unter den Siedlern auslöste, die nach Westen bis hinter den Sunday River flohen.

Читать дальше