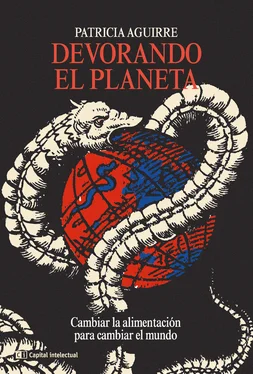

Así el consumo de azúcar es inseparable del colonialismo y la esclavitud. Los alimentos no son inocentes sustancias que llegan alegremente a nuestra boca, son productos sociales que, a la vez, producen el mundo del que provienen. Muy bien lo vieron en el siglo XVII los militantes de la liga antisacarósica europea, que boicoteaban el consumo de azúcar para abolir la esclavitud.

Si es así debemos aterrarnos por el futuro de nuestra alimentación y del mundo. Porque en la primera década del tercer milenio, ocho alimentos explican el 70% del comercio mundial, 250 empresas dominan el mercado de alimentos a escala planetaria y –junto con la cantidad y la diversidad de comida conservada, coloreada, saborizada, fortificada, esterilizada, envasada y comercializada– 900 millones de desnutridos gritan que “algo” está fallando mientras otros 1.500 millones también gritan que “algo” está fallando pero por su sobrepeso, acusando un exceso que también los expone a una muerte prematura.

Algo anda mal en nuestra alimentación globalizada porque algo anda mal en nuestra sociedad. Con la globalización de la economía y el comercio, la alimentación, también se globalizó y vemos aparecer una cocina mundial con los aportes identitarios de las empresas dominantes –que son las de los países anglosajones– sus gustos, sabores, preparaciones y lenguaje gastronómico. Hamburguesas, bebidas azucaradas, caldos deshidratados, carnes enlatadas, salsas preparadas, harinas molidas y pastas secas, forman el corazón de la dieta en todo el mundo. En Senegal y en París, con tradiciones culinarias diferentes, economías y culturas diferentes, encontramos Coca-Cola y hamburguesas, chocolates y café instantáneo, sopas y mayonesa industrial, latas de pescado y carne, y también limpiadores, champú y ropa de nailon, juguetes de plástico y zapatillas deportivas.

En todo el planeta se homogeneiza el consumo alimentario y se pierden los rasgos locales, porque si la alimentación es un producto social, responde a su tiempo y a la forma de vida dominante en ese lugar, y hoy, en todo el planeta, la economía capitalista global nos convirtió a todos en asalariados y los alimentos en mercancías, con otras consecuencias como la desvalorización de las tareas reproductivas con la subsecuente integración de las mujeres que las realizaban al trabajo asalariado, la modificación del tiempo biológico sustituido por el tiempo de la mercancía, el entretenimiento pasivo de las pantallas como el ocio legítimo, etc. Todo esto lleva a que por muy tradicionalista que se quiera ser, pocas mujeres puedan seguir cuidando la ingesta familiar y cocinando como sus abuelas (principalmente porque no viven como sus abuelas) y adopten las preparaciones llenas de modernidad, facilidad, rapidez y aceptación familiar garantizada que les ofrece la industria agroalimentaria.

Somos hijos de nuestro tiempo de manera que nuestra madre cultura nos alimentará con los productos, preparaciones y representaciones de ese lugar y de ese tiempo. Con esfuerzo podremos migrar cambiando de espacio físico, de lenguaje y de cultura, pero estamos condenados a nuestra época y su historicidad.

La alimentación de nuestro tiempo está dominada por la industria y el comercio en un mundo lleno de fronteras durísimas para las personas pero flexibles para las mercancías. De manera que aún los platos tradicionales hoy se preparan con caldos y latas industriales y los alimentos propios, locales, nativos, que requerían largas horas de remojo, molido o cocción, no tienen lugar en la cocina si no se adaptan a esta manera de vivir hegemónica tomando el formato de aquellos globalizados.

La única manera de sobrevivir para las tradiciones culinarias pasadas con sus productos y preparaciones, propia de la tecnología y de los usos del tiempo de otras épocas, es que la industria local pre-procese los alimentos para que puedan adecuarse al tiempo que hoy está dedicado a la cocina y al tiempo que nos tocó vivir, a la época, con sus demandas económicas, sociales y simbólicas. Son las pequeñas industrias locales las que recuperaron la stevia rebaudiana (que fue endulzante para los guaraníes), las que deshidrataron y pulverizaron el locoto (dándole a los migrantes bolivianos en Argentina el sabor de su tierra), las que transforman en dulce la rosa mosqueta. Porque están pre-procesados, los locales y los turistas pueden comer frutos del desierto o del bosque con solo abrir un frasco y no lo harían si hubiera que recolectarlos como en el pasado.

Lo que hoy llamamos empanada en Buenos Aires poco tiene que ver con la empanada tradicional pampeana (masa amasada, rellena de carne cortada a cuchillo y muchas veces demoníacamente frita). Pero seguimos llamando “empanada” a este producto procesado con la tecnología de nuestra época creyendo que al final obtendremos un resultado tradicional. Siempre comemos epocal. Usamos masa pre-preparada, las rellenamos con productos preprocesados por la industria (choclo enlatado, queso de horma, pescado en lata para las empanadas de vigilia), aunque su sabor y sus componentes sean diferentes, aunque la medicina haya condenado la fritura en grasa y entronizado el horno o la masa “sequita”, seguimos llamando “empanadas” a este armado industrial que evoca muestra tradición gastronómica y negocia sabores con las posibilidades de nuestro estilo de vida.

La alimentación es producto de nuestra época y de las relaciones sociales. Comer empanadas, arrope de tuna, asado de llama, milanesas de soja o rollitos de sushi producirá a su vez relaciones sociales: dará beneficios a una empresa artesanal o mundial, nos relacionará con nuestra familia o sacaremos patente de modernos, jóvenes o ricos. Lo que comemos no es neutro. Atravesado de relaciones sociales, ¡es chismoso!, cuenta quiénes somos, quiénes queremos ser y a quién le apostamos unas fichas para el futuro o si tenemos nostalgia de pasado, o trabajamos por otro orden en un mundo con pretensión de ser el único posible y vacío de alternativas, donde lo diferente muere.

Hasta ahora nos hemos situado en la perspectiva del sujeto comensal, si bien en un tiempo, una geografía y una cultura que lo designa como tal, y designa también lo que come como comida. Si bien con limitaciones ecológicas, económicas y nutricionales, pensamos en el sujeto que come, pero ese sujeto es parte de una sociedad que lo antecede y le enseñó a comer, le modeló un gusto de lo necesario que lo llevó a elegir lo que de todas maneras estaba obligado a comer y lo dejó en las manos de las instituciones encargadas en este tiempo de formarlo como comensal. Si ayer fueron los templos, hoy son: la publicidad de la industria en los medios, la difusión de algunas premisas de las ciencias de la salud a través de la educación alimentaria, las modas gastronómicas y muy muy atrás, la cultura alimentaria local transmitiendo los saberes vitales del arte de comer y de vivir.

Hay dos instituciones que mandan a la hora de decidir la comida: el Estado con sus políticas y la industria agroalimentaria con su voracidad de mercado. Si queremos saber qué se va a comer en el futuro, antes que preguntarles a los científicos, preguntémosle a la industria, que forma el gusto del comensal masivo para adecuar la demanda a su oferta. A veces, impulsada o limitada por los descubrimientos científicos o los controles y regulaciones de los Estados, la lógica de la ganancia del mercado es dominante, de manera que tanto la ciencia como la política se adecuarán a sus designios. Nadie pidió alimentos funcionales, pero hoy todos creen tener necesidad de más hierro, más calcio, más vitaminas, más o tal vez distintos lactobacilos en el intestino, que permitan mantener la ilusión de la salud perpetua sin ver la realidad de estar pagando un pis caro, en tanto ese consumismo masivo e innecesario se elimina por la orina.

Читать дальше