Servidos al plato están los derechos de los comensales, formales o informales, legislados o consuetudinarios, de la sociedad que siempre nos antecede y que señala el comer legítimo.

Hay dos sistemas de clasificación que generan derechos diferenciales en todas las culturas, y se apoyan en procesos biológicos naturalizados. Diferencias en edad y sexo serán traducidas al mundo de los derechos transformándolas en desigualdades etarias y de género, cuando por estos motivos se excluya a unos (sean niños o viejos, mujeres o personas del colectivo LGBTQI+) de cantidades o calidades de comida de acuerdo con un sistema de jerarquías que entroniza al varón adulto blanco y heterosexual.

La distancia al patrón de referencia socialmente aceptado marca también la distancia a la plenitud de derechos. Y esto se ha naturalizado y normalizado y traducido en estereotipos que entran en el juego del sentido común sin cuestionarse.

Este sistema de derechos a la alimentación diferencial, regulados o consuetudinarios, legitima lo que cae en el plato de cada quién. Niños, mujeres o adultos mayores comen distinto no solo porque requieran distintos nutrientes, sino porque ocupan lugares distintos en la sociedad y esos lugares están premiados o castigados con comida. Por regla general, teniendo el poder los adultos, los “otros” de este normal –niños y viejos– no solo comerán menos, sino que comerán peor (cualquiera sea lo que se llame “buen comer”, este se reserva para la categoría hegemónica).

El sexo biológico convertido en género social también marcará las desigualdades alimentarias en el plato traduciendo en alimentos, preparaciones y platos las imágenes estereotipadas de feminidad y masculinidad de las sociedades.

Más fáciles de ver son los derechos sociales al plato, ya que en todos los tiempos y en todos los lugares, pobres y ricos han comido diferente: unos pocos alimentos, los primeros y el resto, todos los demás. Preparaciones colectivas como los guisos y sopas que constituyen la cocina campesina tradicional en los pobres y versiones cada vez más sofisticadas, individualizadas y complejas en la cocina de ricos, alta cocina o cocina de banquete para los que pueden pagarla.

De más está decir que al plato se ven las creencias religiosas, ya que los alimentos, preparaciones y platos siempre han sido vehículo de piedad, devoción, tabú, ofrenda o abominación. Recordatorio permanente del mundo divino en la cotidianeidad de lo humano, los alimentos señalan las creencias del comensal. Las preferencias y prohibiciones alimentarias se inscribían en los libros sagrados y eran consistentes con las posibilidades y limitaciones del sistema agroalimentario del tiempo en que se escribió el texto. Hoy todavía muchos fieles se guían por aquellas reglas cuando los tiempos y las geografías han cambiado (pero no los libros que son verdad revelada, por lo tanto, absoluta). De manera que los argentinos celebramos la Pascua de Resurrección, creada por otros dioses en otros hemisferios en primavera, cuando nuestra vegetación languidece, en pleno otoño. Las creencias religiosas siempre han guiado la ingesta de los fieles, y durante mucho tiempo, estas reglas y sus lógicas fueron la mejor y a veces la única guía nutricional de nuestros ancestros.

Otras creencias menos evidentes operan con precisión en las sociedades actuales. Lo que creamos acerca de la salud, la estética o la actividad nos guiará a ingerir ciertos alimentos y no otros. A veces construidas sobre las verdades provisorias de la ciencia, toman vuelo propio y se instalan en el sentido común. Creencias como la existencia de alimentos que engordan o que la flacura siempre es belleza o salud, llevan a sacar del plato esos alimentos o a realizar dietas salvajes en busca de una corporalidad imposible.

A nuestro plato caen también las políticas nacionales e internacionales, ya que son las políticas del Estado las que crean las condiciones para que podamos obtener nuestros alimentos. Si los obtenemos a través de mecanismos de mercado, las políticas económicas son determinantes. Sean directas, como la fijación de precios, o indirectas, como los subsidios a la actividad científica aplicada a la producción agroindustrial, todas inciden en la capacidad de compra de los comensales regulando la cantidad y calidad de su alimentación. Pero también las políticas de asistencia social, los alimentos donados, legitiman ciertos alimentos como aquellos propios del consumo de los pobres.

Las políticas mundiales también inciden en lo que comemos. El tipo de cambio apreciándose y depreciándose con respecto al dólar, manejado por las políticas de su reserva federal de Estados Unidos, sus proyecciones y necesidades nacionales e internacionales hace que lleguen o migren inversiones y, varía el precio de las importaciones y exportaciones de alimentos. En 2002, con una devaluación del peso del 285%, no se conseguía leche para los programas asistenciales porque las industrias lácteas de Argentina prefirieron venderla al exterior ante ese aumento exorbitante del dólar.

Pero además de la dimensión social, dentro del abanico de posibilidades que su medio le brinda, el sujeto también deja su marca en el plato, agregando su pequeña porción de individualidad. Aunque muchos sibaritas se piensan a sí mismos como comensales flexibles, independientes, espontáneos, autónomos, soberanos porque han probado productos de otras latitudes y pueden abrirse a la degustación de preparaciones poco conocidas en su entorno, su libertad es muy acotada. Por más limitado o amplio que sea nuestro horizonte alimentario, siempre elegimos dentro de las posibilidades que nos deja la estructura social, y suele ser aquello en lo que nuestra subjetividad se intersecta con la época.

Simultáneamente social e individual, la elección del comensal cristaliza una serie de condicionamientos aprendidos que hacen propio lo que es plural, asumiendo como individual la presión del otro social, aunque sea para rebelarse y definir la identidad por el opuesto al gusto colectivo. No hay escape: el otro social –en alimentación– se manifiesta aun en la negativa a ese otro constituido. En su programa Por el mundo , Marley degustaba larvas e insectos en sus viajes para mostrárselos a una sociedad que los consideraba “incomibles”. Era precisamente en el desafío que se reconocían los límites y en la decisión de cruzarlos, su originalidad y valentía (no hubiera tenido el mismo éxito de público comiendo manzanas). Menos dramática, la inclusión de agridulces en una cocina que separaba dulce de salado de una manera tajante, no debería leerse solo como decisión individual que entroniza gustos sofisticados, flexibles o de fusión, sino como nuevas relaciones sociales que permiten que existan tales comidas exóticas. La exclusión de los agridulces en la cocina porteña data de fines del XIX; la cocina colonial incluía platos agridulces como la carbonada que sumaba frutas a las verduras y la carne, y aún hoy la típica empañada litoraleña lleva ciruelas y las del noroeste, pasas de uva.

Por todo esto decimos que el plato está atravesado de relaciones sociales. Verlo como una elección individual o una determinante estructural es reducir su maravillosa complejidad. Plato de historia, articulador de sujeto y estructura, naturaleza y cultura. La complejidad del evento alimentario tiene todo eso, y más.

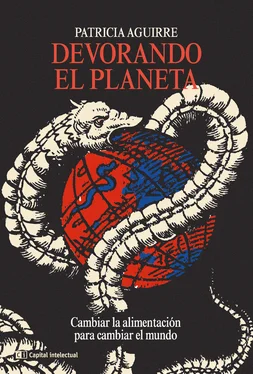

Prácticamente todo lo que somos, nuestra identidad, el lugar que ocupamos en la sociedad, nuestros amores y odios, nuestras creencias, enfermedades y carencias están presentes en nuestra comida. No es extraño, entonces, que sea un elemento tan importante en la construcción de identidades colectivas, de la dirección de la producción y el comercio local y mundial, determinante de relaciones políticas entre grupos y naciones. Guerras, saqueos y negociaciones que hambrean continentes tienen su expresión culinaria. Si el plato está atravesado de relaciones sociales, cada mordisco es un voto, con cada elección alimentaria fundamentamos el sistema social que trajo esos alimentos y preparaciones al plato. El azúcar se metió en todas las cocinas del planeta a partir del XVI de la mano del capitalismo mercantil al que contribuyó a expandir y, luego, a transformar en capitalismo industrial, financiando energéticamente la ingesta de los obreros de la incipiente industrialización europea, que tomó el plano de la fábrica y la producción constante del trapiche de las colonias tropicales. Quiero decir que con nuestro comer producimos el mundo que nos hace comer de esta manera.

Читать дальше