• Las ayudas familiares, los subsidios y las pensiones de jubilación sirven para cubrir los gastos de más personas de la familia. Es importante recalcar que, en América Latina, en promedio, en uno de cada tres hogares, los recursos aportados por los ancianos por concepto de jubilaciones o pensiones representa más de la mitad del ingreso familiar. Así, la participación de los adultos mayores en la actividad económica constituye una posibilidad efectiva de salir de la pobreza para un grupo importante de la población.

• 67% de las personas dependen económicamente de sí mismas, tienen en promedio 1,5 personas a cargo y 72,5% consideran que sus ingresos son insuficientes o muy insuficientes para satisfacer las necesidades básicas.

• 59% responde por los gastos de la casa (servicios, impuestos) en forma total o parcial, 64,7% por los gastos de comida, 62% gastos de ropa y la misma proporción cubre gastos de transporte. 47,1% corre con los gastos de visitas al médico, 33,4% con gastos de hospitalizaciones, 55% de prótesis y 40% sufraga los gastos de medicamentos.

En cuanto a los ingresos no salariales de quienes no trabajan, se evidencia lo siguiente:

• Las personas que no trabajan y que no tienen ninguna clase de ingresos son especialmente mujeres de las áreas rurales mayores de 89 años. Los que reciben subsidio son en mayor proporción los mayores de 74 años de las zonas rurales.

• Los ancianos que se encuentran en hogares con los mayores índices de riqueza son los pensionados, los que tienen otros ingresos bancarios o viven de los alquileres y los que reciben ayuda de familiares desde el exterior, en tanto que los de los niveles más bajos reciben ayuda de familiares dentro del país o tienen subsidios del Estado.

Las edades para la jubilación actualmente en Colombia son 55 años para las mujeres que están en el régimen de transición o 57 años según las nuevas normas, y 60 y 62 años, respectivamente, para los hombres; reciben pago las personas que tienen pensión directamente por haber trabajado y cotizado para ello durante cierto número de semanas, o por substitución pensional (especialmente por viudez, en cuyo caso, son más las viudas que los viudos). También existen las pensiones para personas discapacitadas, quienes tienen un régimen diferente en tiempo y en edad.

No obstante, solo el 22,9% de la población que cumple con estas condiciones se encuentra pensionada, 33,2% corresponde al área urbana y 11,7% en las zonas rurales. Hay más hombres que mujeres afiliados al sistema general de pensiones. La distribución de las pensiones por rangos de salarios mínimos indica que algo más de las dos terceras partes de las pensiones se concentran en el rango de menos de dos salarios mínimos, un poco menos de una quinta parte del total obtienen una mesada pensional entre los dos y cuatro salarios mínimos y solo una décima parte está por encima de ese rango, lo cual refleja la estructura de la distribución de ingresos.

Es en la vejez en donde la mayoría de las legislaciones han tomado en cuenta la perspectiva de género. La regla general se tradujo en edades diferenciales y menores para las mujeres, en cierta forma un reflejo de un modelo en el cual la participación de las mujeres en la fuerza laboral se consideraba secundaria. El bajo porcentaje de pensionadas es una expresión significativa de las diferencias en el mercado laboral entre hombres y mujeres, de la ocupación de estas en empleos precarios y de los más bajos niveles de remuneración para ellas. A medida que un mayor número de mujeres se ha ido incorporando a la fuerza de trabajo remunerado, la perspectiva de género ha ido evolucionando y los regímenes de seguridad social están siendo reformados gradualmente. Aun así, las normas no consiguen la equidad necesaria, pues dejan de lado un gran número de factores, por ejemplo, las labores de cuidado y el trabajo doméstico. Cuando las pensionadas son mujeres, su monto de pensión es menor que el de los hombres, dadas las diferencias mencionadas. Por el contrario, ellas son mayoritariamente las beneficiarias de la pensión de sobrevivencia, como consecuencia de la expectativa de edad mayor para la mujer que para el hombre.

De acuerdo con la CEPAL (2016), a pesar de los crecientes avances del nivel educativo de las mujeres, su participación en actividades remuneradas formales continúa siendo más precaria y en muchos casos suele verse truncada por largos e intermitentes períodos dedicados a actividades domésticas y de cuidado, dada la oferta insuficiente de servicios de cuidado y la baja participación masculina en dichas labores. Esto conduce a una menor participación de las mujeres en actividades remuneradas formales a lo largo del tiempo. En consecuencia, las probabilidades de muchas mujeres de contar con una pensión contributiva al alcanzar una edad avanzada también son menores que las de los hombres, lo que genera un “diferencial sistemáticamente desfavorable” para las mujeres en materia de acceso a pensiones. Por esas mismas razones, incluso entre aquellas que se benefician de una pensión por su trayectoria laboral, el monto recibido tiende a ser menor que el obtenido por los hombres. Así, ellas sufren el doble efecto de tener una creciente esperanza de vida mayor que la de los hombres y, a la vez, una menor cobertura de pensiones y jubilaciones.

4. Pobreza en los ancianos

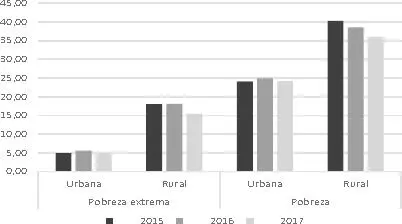

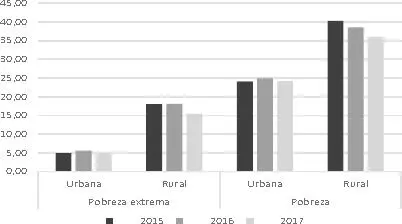

La línea de pobreza o el umbral de pobreza es el costo per cápita mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado en un país determinado. La línea de pobreza extrema es el costo per cápita mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios que permiten un nivel de supervivencia en un país determinado. Según la CEPAL, los datos disponibles en América Latina muestran que la incidencia de la pobreza en los adultos mayores es alta en la mayoría de los países, aunque presenta un panorama bastante heterogéneo. En las áreas urbanas, más de la mitad de los países analizados registra una proporción de adultos mayores pobres por encima del 30%, mientras que en las áreas rurales esta situación se advierte en ocho de los diez países analizados. En al menos cuatro países, la pobreza de los adultos mayores rurales alcanza a más de un 50%, y en Bolivia y Honduras se observan cifras superiores al 70% de la población.

En Colombia, para el año 2017, el porcentaje de personas clasificadas como pobres con respecto al total de la población nacional fue 26,9%. En las cabeceras municipales esta proporción alcanzó el 24,2% y en el resto el 36%. El 7,4% de la población colombiana estaba en condición de pobreza extrema, según el DANE. El índice de pobreza extrema en las trece principales ciudades fue de 2,7% y en las cabeceras fue de 5%. Esto indica que, a pesar de las disminuciones que a través del tiempo se registran en los indicadores generales de pobreza, este fenómeno continúa teniendo un marcado carácter rural.

Figura 13.1 Población en situación de pobreza extrema y pobreza en Colombia (cifras nacionales)

Fuente: CEPAL–CEPALSTAT (Información revisada al 24 de septiembre de 2019).

Generalmente, cuando se habla de pobreza y de las poblaciones que la sufren, se tiende a pensar en los lugares más alejados de los principales centros de producción económica. Sin embargo, estudios recientes, han acuñado la expresión la paradoja de la pobreza, la cual se refiere a que actualmente la mayoría de las personas pobres realmente no viven en los países más pobres. Los trabajos mencionados encuentran que cuatro quintos de la población que vive con menos de dos dólares diarios están viviendo en países de ingresos medios. Latinoamérica no es la excepción. El 60% de los pobres están en solo tres países: Brasil, México y Colombia. Estos países no son los más pobres del continente, sino los mayores generadores de riqueza en la región. En esto consiste la paradoja.

Читать дальше