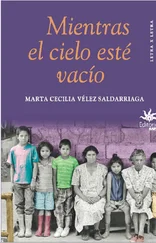

Casi todas las niñas son robadas, saqueada su infancia por unas manos que les abren su sexo, por un sexo robándoles el sexo. Niñas engañadas, despojadas de su inocencia para ser madres de sus padres, de sus hermanos; para ser sus sirvientas, sus esclavas, sus objetos. Niñas báculos, niñas madres, niñas silenciadas, niñas desgajadas de sí mismas, niñas muñecas abandonadas por la guerra, niñas prostituidas, niñas sin palabra, ¡robadas todas!

Ella escuchaba las voces de posesas arrebatadas y no comprendía cómo aquellas palabras habitaban en su mente, ni qué las había traído. Tampoco sabía por qué los gritos desollados del animal sacrificado se convertían en murmullos que anunciaban la partida. Eran voces aferradas al eco de un adiós que retumbaba en su corazón asustado. Quería correr. He corrido con el terror prendido en el corazón como la niña Antígona, y esas voces me han despertado en la noche y le han arrancado gritos a mi alma. Uno a uno han comenzado a llevárselos a todos, a llevárselos hacia las sombras. Uno a uno, cuerpo a cuerpo, los hermanos se destrozan y se matan mientras ellas, plañideras y parteras, renuevan la vida que otros se empeñan en desaparecer. En Europa, en África, en América, en la Tierra toda, aquí mismo, en este instante, en los campos minados, minas para niños juguetones, la amputación de sus miembros —cuando no de la vida— los arranca de su infancia y, tempranamente, los introduce en la acritud, en la amargura.

Como Antígona niña, oigo las voces de las pitonisas. Son las voces roncas que predicen la guerra, que pregonan la muerte y la destrucción. Los escarabajos negros, insectos de mal agüero, cruzan el cielo esta noche. Sé que mil mujeres, con sus niños como pájaros debajo de sus brazos, corren aterradas entre las sombras. Todo lo han dejado atrás, todo abandonado, incluso el cuerpo muerto de sus hijos y compañeros, ellas que nunca abandonan a sus muertos, ellas que nunca los dejan insepultos.

Las puertas están cerradas. Cuando tienen tiempo antes de la huida, ellas cierran sus casas. Antes de la expulsión, antes del exilio ellas cierran las puertas como aquellas siete se cerraron tras las espaldas del parricida enceguecido, conducido por la niña robada. Cierran las puertas y allí, encerrados, se quedan el olor del amor, el calor de los cuerpos sudorosos abrazados, la urgencia de la pasión, el imán de la ternura, la voz queda de los arrullos adormecedores, ¡lengua! Y allí, como en un baúl, se queda encerrada también la esperanza. Pandora todas, pues son regalos engañosos sus amores, sus sueños, su mundo; regalo engañoso su cultura; guerra y muerte sus regalos. Cuando pueden cierran sus casas, sueñan con retornar y encontrar de nuevo la vida. Mas el retorno nunca será a los olores ni a las pasiones. En la casa mora otro, otro manda en su tierra y otro será quien a su regreso les señale su morada en el mundo de los muertos.

Cuando los guerreros de las sombras llegan con sus rostros cubiertos con máscaras de bacanales, orgías de sangre y gritos de niños aterrados, ellas no pueden cerrar las puertas. Entonces, a los olores y a los colores, al fuego y a las caricias, a los arrullos, a los cantos y a los cuentos se los lleva el viento. Se van todos con el vaho de los muertos, de aquellos que saben que sus nombres, lista en mano de los asesinos, son sentencia implacable de muerte. Y los pueblos se van vaciando, algunos con las puertas cerradas, otros habitados por el viento que surca entre las casas arrasando los recuerdos, llevándoselos lejos. Aquí, en este rincón del planeta, como en tantos otros, ni el hogar puede albergar los recuerdos. En esta esquina, como en casi todas las esquinas de la Tierra, los guerreros de las sombras quieren el olvido, el desarraigo y la muerte.

Y las montañas se llenan de mujeres, de niñas y de niños: pájaros asustados acurrucados en los matorrales a la espera de una aurora que llegará sin promesa alguna. Y las montañas y los caminos se llenan de pájaros aterrados. Se van, huyen, se esconden del fuego encendido, incendiado del odio. Y las montañas se adormecen guardándolos entre sus sombras, arrullándolos con el ladrido insistente y agobiante de los perros, mientras ellas vigilan, trasnochadas, para que no las alcance la venganza. No hay río ni barquero ni cerbero. Todo permanece en la superficie de la Tierra, todo para la mirada aterrada de aquellas que quedan vivas, de aquellas que llevarán para siempre la memoria lacerada de sus muertos, la memoria tatuada de sus huidas.

Cuando los guerreros enceguecidos se ensañan con sus muertos, militares del fuego, y la crueldad les roba tiempo, entonces ellas pueden huir con los niños bajo sus brazos. Sueñan el regreso, lo sueñan para soportar el exilio, para soportar esa guerra interminable que comienza con la huida, con el desplazamiento; esa guerra interminable que se adelanta a sus pasos y, esfinge plantada a la entrada de las ciudades, espera allí, en cada puerta, bajo las formas del desprecio, la persecución y la exclusión. Enigma y destrucción de los hombres es este desprecio.

Antígona oye los gritos y los murmullos como letanías sepulcrales. Súplicas los gritos y oratorios los lamentos. Sabe, entonces, que no son aullidos de bestia sacrificada en el ara de algún dios. Son gritos abiertos, voces como rayos rasgando la noche, gritos que arrastran el dolor del alma, lamentos que saben lo inevitable y escupen toda la impotencia y su irremediable miseria. Ella sale buscando a su madre, quiere protegerse de los gritos, quiere sosegar su corazón galopante y saber que la partida presentida no es irremediable, ni que irremediable será el abandono de las siete puertas, de los muros del palacio, de sus hermanos y de su hermana; quiere que su madre le asegure que la peste no los llevará lejos.

Ella corre. Alguien dentro de ella, ella misma acaso, la empuja, brutalmente la conduce, la induce, no le da tregua. El aire contenido y el resoplar de bestia agotada y agobiada se sienten cerca. Es una bestia ahogada recorriendo tras ella las estancias de la infancia. Ella corre por el laberinto y el resoplar del minotauro envuelve su espalda. Asustada mira el suelo y ve allí esa golosa imaginaria, ese juego cruzado que guardará en su memoria de niña, memoria de un tiempo que pronto creerá fantaseado, inventado, inexistente. En la golosa ve ese otro juego trazado para su familia y jugado con su hermano, marcado de círculos y cruces en la arena. Círculos Antígona, cruces Polinices: círculos ella, ahogo, silencio; cruces su hermano, muerte inevitable. Juego que envía las señas ineludibles de un futuro. Círculos ella, su madre; cruces Polinices, Eteocles, su padre. Ningún ganador, tampoco tablas. Cruces y muerte todos. Círculo cerrado finalmente. ¡Ahogo!

Huele a sangre; la historia entera huele a sangre. Y la historia de este país, desde siempre en guerra como la historia toda, como el empecinamiento por acabar la vida, huele a sangre de esperanza herida, es roja de pasión asesinada, es detención e inmovilidad, pérdida en el laberinto de la destrucción y de un odio que no ha encontrado sosiego, que no ha encontrado la salida, que la ha clausurado en el vientre de la tierra y en la historia como el juego mortal de animal cercado y agónico.

A nuestras espaldas huele a sangre. Es roja coagulada nuestra memoria. Ríos teñidos y rostros desfigurados por el rencor y por el miedo hacen presencia constante en nuestros recuerdos y en las imágenes que nos roban el sueño. Hace tiempo, tiempo de origen, la guerra brotó como robo de la lengua y como violación y destrucción de nuestros sexos. En este país, como en todos los corredores de la historia, huele a sangre. Es un olor que ofusca el corazón, un dolor de desaparecidos, sangre de fosa escondida, de tumba ocultada, de caverna cosida, sangre de cuerpo despedazado y esparcido, guerra silenciada, guardada en fosas comunes, enterrada en cementerios clandestinos. Este país huele a sangre. Una bestia enfurecida cabalga a nuestras espaldas y se nos adelanta como futuro, como porvenir.

Читать дальше