Para mi padre fue el golpe de gracia. Y en medio de la conmoción decidió que era el momento de emigrar. Las circunstancias que rodean a los otros nos visitan de tanto en tanto, se sospecha su llegada y se trata de no pensar en ello para que el momento de abrirle la puerta no llegue nunca. Sin embargo, la conversación sobre la emigración llegó un día a casa. Era cierto que varios parientes, amigos y vecinos lo habían vivido, sabíamos de sus experiencias y sus resultados, pero finalmente ahora estábamos nosotros y especialmente mi padre en el centro de la escena. Como es de imaginarse ya existía un cierto mecanismo humano, una especie de gestor, diríamos aquí en este suelo, que con distinta suerte y distinta honestidad gestionaban la llegada de los emigrantes a sus pretendidos destinos. Distintos países, y la Argentina entre ellos, propiciaban la inmigración y eran comunes los corrillos de pueblo comentándose las ventajas y desventajas de tal o cual lugar remoto del mundo para ir a parar con sus vidas y sus corazones y sus familias, completas o de a partes.

Decidido a la fuerza o por convicción y con las pocas herramientas que tenía al alcance de la mano mi padre comenzó a debatirse el mejor destino posible. No solo se debatía contra él mismo para terminar tomando la decisión, también, en un silencio de ambos, se debatía con mi madre, que desde ese momento y hasta que murió tuvo la convicción que aquel arranque, aunque lógico de mi padre, no era la mejor opción. Era una negociación intrincada, con probables malos resultados, en la que mi padre propuso un plan por el cual iba a emprender el viaje, fijaba una residencia y un trabajo más o menos estable, luego llamaría a mi hermano Ángel para que se estableciera con un trabajo y con suerte hacer una diferencia de dinero y luego volver. Las idas y vueltas de conversaciones y opiniones no fue muy expedita pero ya en el año 1951, mi madre aceptó no por convicción si no por la necesidad de poner en la balanza también las razones de mi padre. A estas alturas de las condiciones económicas se lo veía por cualquier rincón de la casa meditando y repitiendo que “ya no se podía trabajar, siquiera, por la comida”.

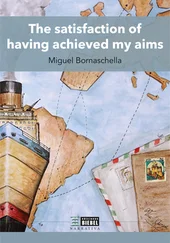

Los destinos que barajaba eran los Estados Unidos, que fue el primero en descartar pues requería personal más calificado. También teníamos parientes y vecinos en Brasil, Venezuela y la Argentina. Aquí, en el año 50 había llegado el tío Fortunato, hermano de mi madre. Se había instalado en la localidad de Villa Clara, en el partido de Florencio Varela. Junto a otros paisanos habían construido una habitación. Bastante precaria y apenas lo suficiente como para dormir y llevar a cabo las cuestiones domésticas más imprescindibles. Fue entonces el tío Fortunato quien, con alguna impensada habilidad, convenció a mi padre que era éste el mejor destino. Mejor que cualquiera de los que otros amigos, vecinos y parientes pudiera haber podido recomendarle. Puestas así las alternativas mi padre cabildeó con sus sueños y sus esperanzas durante algún tiempo. Se debatió con el pacto que hizo con mi madre, con su futuro y sin tenerlo nunca demasiado en claro partió en el buque Florida de la empresa naviera ELMA, desde el puerto de Nápoles rumbo a la otra parte del mundo, y rumbo a la otra mitad de la vida, la de él y la mía.

Viajó junto a su hermano y en vano fueron las precauciones que tomaron al llegar a Nápoles. Era sabido que aquella ciudad hospedaba toda la astucia para quedarse con bienes pequeños o grandes de los ocasionales visitantes, y de los propios. Mi padre recomendaba a su hermano y su hermano a él que estuvieran muy atentos porque las trampas aquí eran continuas, imprevistas y solapadas. El maletero se acercó con su zorra y se ofreció a acercar el baúl que llevaban hasta embarcar. “Tengamos cuidado”, se aconsejaron mutuamente y mientras uno quedó en la cola esperando con el baúl y el otro fue a solicitar la oblea para despachar el equipaje. El caso es que el maletero negoció tres liras con mi padre por el acarreo del baúl y siguió negociando hasta que llegaron a un precio final de dos liras. Luego el maletero hizo lo propio con el hermano, que negoció de igual manera, ignorando que mi padre ya había pagado mientras esperaba haciendo la otra fila. Cuando los dos hermanos volvieron a unirse para embarcar, ambos se jactaron del regateo que le hicieron al maletero, y de esa forma se enteraron como habían pagado dos veces, con sobreprecio incluido y por el mismo servicio.

Es una tarea difícil atar los cabos entre un tiempo y el otro. Mucho uno se vale de los testimonios de los otros y de los recuerdos propios y ajenos. Los míos del año 1951 y de los años anteriores se han perdido en la endeblez de la memoria. Un poco por eso y un poco por su ausencia han provocado que no tenga recuerdos de mi padre viviendo en Italia. De manera que fui creciendo escuchando los relatos de mi madre y de mis hermanos contándome cómo y quién era él. En su ausencia mi madre ya no trabajaba como lo hacía antes, a su par. Ahora trabajaba como si fuera él. Con la tierra y en lo que hiciera falta, con astucia y con inteligencia. La mayor parte del tiempo yo quedaba al cuidado de mi hermana Livia, que emprendía su tarea con dispar eficacia. Aún en la debilidad de los recuerdos de aquel tiempo viene a la memoria un libro de mi hermana en el cual vi una ilustración de caballos y vacas que hacían referencia a la Argentina. Es mi más antigua referencia al recuerdo de este país, con mi hermana indicándome con su dedo que ahí estaba papá.

No es el único recuerdo que une mis pocos años con mi hermana. Una tarde, estando en casa de mis abuelos paternos, en una terraza y mientras los más grandes separaban la espiga del trigo, yo jugaba con una cuchara y tierra. Por la llamada vía, que era una calle de piedras sueltas, pasaba mi primo Emilio, jugando con un paraguas. Al tiempo que me arrimé al borde y le anuncié que iba a tirarle la tierra que portaba en la cuchara recuerdo que me asomé y sentí dos manos fatales que se posaron en mi espalda un poco con inconsciencia y otro poco con diversión. Recuerdo que me asomé a la fuerza un poco más y que caía al vacío y que veía el paraguas de mi primo que se me acercaba en el sentido inverso. Las dos manos de Cenzino, hijo de mi tía Aída, hermana de mi padre por el segundo matrimonio de su madre, me enviaron a aquel precipicio incierto y después no me acuerdo de nada más.

Mi tío Pedro me llevó aún inconsciente a lo del doctor Gaetano Debboli, y llamó a mi madre a los gritos propagando el eco por el valle, que era siempre una excelente vía de comunicación, a través de la cual se preguntaban y se respondían cosas. Así llamaron a mi madre. Además del susto, un poco de miedo y los reproches que años después mi padre le hizo a mi madre endilgándole cierta culpa, lo único que quedó como consecuencia fue una cicatriz que me acompañó para siempre y un salvoconducto para protegerme de cualquier coscorrón.

Mi padre, del otro lado del océano, no tardó en enterarse del accidente. La correspondencia tenía cierta puntualidad mes por mes. Mi madre escribía sobre nuestro crecimiento y él sobre su aventura americana. Lo interrogaba sobre el avance del pacto convenido, y él contestaba sobre sus trabajos. Tal como había estado planeado se instaló en Villa Clara, junto al tío Fortunato y los otros paisanos en la precaria habitación.

La llegada de mi padre hizo involuntariamente más incómodo el lugar, pero la providencia al poco tiempo les acercó una oferta de trabajo en las quintas de verdura cerca de La Plata, en Arturo Seguí. Y allí se trasladaron todos.

Sin embargo, pasado algún tiempo de trabajar junto al tío Fortunato en la quinta de Arturo Seguí, mi padre pasó a trabajar en la fábrica textil Amat de Monte Grande. Siguiendo con la correspondencia mi madre le reportaba sobre las nuevas ausencias del pueblo y él contaba sobre los avances y consecuencias del “sindicalismo argentino”. Entre los trabajos que realizaba en Amat junto con otros tres compañeros debían acarrear fardos de hilados por cada extremo, subirlos a las zorras y estibarlos en los depósitos. El caso era que, puntualmente y a su turno cada uno de los otros tres se turnaban para ir al baño. O sea, al final de cuentas los fardos no se movían de ninguna manera, entonces Giovanni se ofrecía a tomar él mismo de dos puntas y realizar el trabajo, reemplazando al compañero ocasional urgido en el baño. “No, eso no se puede”, le dijeron la primera vez, en tono un tanto de amenaza y otro tanto de pedagogía. “ Non capisco ”, insistió, “soy yo el que hago fuerza doble”. Una vez más lo advirtieron y en el baño ya no lo amenazaron más, si no que con algunos golpes le explicaron una mezcla de supuestas conquistas sociales, ir al baño sin necesidad, el uso de la fuerza para hacer entender lo que no se puede y que había un nuevo tiempo y forma para tratar al obrero. “ Non capisco ” volvió a escribir en sus cartas, junto con una frase muy premonitoria para los tiempos políticos, económicos y culturales que vendrían: “Esta gente va a tener problemas”.

Читать дальше