Entre 1953 y 1954, mi padre ya se había instalado en Villa Clara. Para aquella época tenía empleo seguro y pudo comprar en cuotas parte de un loteo de tierras que la firma Artaza Hnos. remataba con facilidad para pagarlas. En uno de esos lotes construyó una cocina y dos habitaciones y era el lugar donde finalmente iríamos a vivir. Sabíamos de los avances de la obra por sus cartas mientras aún seguía llegando el dinero que lograba poner a salvo de sus gastos corrientes, sus cuotas para la tierra y los materiales de construcción.

Mientras saludaba a cada cual y agradecía los buenos augurios mi madre tomaba la precaución de no dejar ningún preparativo librado al azar y que el corazón no se le saliera del cuerpo entre tanto alboroto en la casa y la intención de tener todo bajo control. Entre los que vinieron a despedirse llegó la familia Zaccarella. Michele era mi amigo y mi hermana en ocasiones también cuidaba de él. En un rincón de la memoria me ha quedado guardada para siempre la mirada de su madre mientras yo saltaba entre el baúl y la valija y corría por todas partes por última vez en esa casa. Con los instrumentos que me ha dado el paso del tiempo entiendo que la señora María Zaccarella, madre de mi amigo Michele, trataba de preguntarle al destino donde iría a parar, a que rincón del mundo nos íbamos a trasladar.

Esa noche nadie de la familia se durmió ni se acostó. A las cinco de la mañana, Angelo Zaccarella, el tío de mi amigo Michele, nos llevó hasta la estación ferroviaria de Roccaravindola, de allí tomamos el tren a Campobasso y desde allí otro más para llegar al Puerto de Génova. No perdí de vista en ningún momento la tensión que a mamá le daba vueltas por todo el cuerpo y que se le veía en cada uno de los gestos. La responsabilidad la desbordaba y hubiese dado la vida para que en un segundo estuviéramos todos en el otro lado del océano. Pero el viaje era más largo y aún faltaban cosas por resolver.

Andando el año 1949, yo tenía un año y mi padre tuvo una esperanza más cuando lo contactó un propietario que tenía una buena porción de tierra en el Valle Porcino, que corría por la ribera del Río Volturno. La frustración del proyecto fue el golpe de gracia para que mi padre decidiera emigrar.

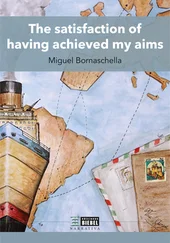

En el año 1951 mi padre emprendió la aventura americana embarcándose en el buque de carga y pasajeros Florida de la Cía ELMA.

A principios de marzo de 1955 mi madre obtuvo su pasaporte en el que también estábamos incluidas mis hermanas y yo.

El 1 de abril de 1955 partíamos del Puerto de Génova, en la nave Giulio Cesare.

Aquí ya embarcados junto a mi madre, mis hermanas y algunos integrantes de la familia Rossi.

Al partir, en la cubierta del barco, contemplé a mi madre con la certeza de saber de su melancolía y su tristeza y creí que la mejor opción era irrumpir con palabras que rompieran el silencio: “arrivederci Italia.

III

El mundo del otro lado del océano

En la cubierta del barco mamá miraba las laderas de las montañas de Génova, sus casas, sus chimeneas, pero además veía su propia vida proyectada en lugares inciertos. Veía un pasado reciente que dejaba atrás tan rápidamente que no le dio siquiera tiempo para oponerse. Debía resignarse plácidamente al haber sido despojada de su tierra y de su memoria y continuar como si nada hubiera cambiado. Yo la contemplé con la certeza de saber de su melancolía y su tristeza y creí que la mejor opción era irrumpir con palabras que rompieran el silencio: “ arrivederci Italia ”. Mi madre se quebró. Si había llorado entonces no lo sé, pero ahora sí porque no solo lo vi, también lo escuché. Se inclinó hacia mí y siguió llorando un poco más y me abrazó con un solo brazo, porque con la otra mano seguía sosteniendo la bolsa del tejido.

Ya desde la llegada a Roccaravindola nos habíamos encontramos con la familia Rossi, Berenice, José y sus ocho hijos y compartimos la travesía con ellos, para luego seguir siendo vecinos en Villa Clara. Con Pepe, uno de los hijos, pasamos mucho tiempo jugando a las damas en el barco y Adriano, otro de los hijos, con el tiempo fue empleado mío en uno de todos los emprendimientos que tuve.

Aunque teníamos que conservar nuestro espacio en la tercera clase el transatlántico era una nave majestuosa, solo de pasajeros, donde se desayunaba, almorzaba y cenaba atendidos como nunca lo hubiéramos soñado. Había sitios destinados para que los más chicos jugaran y los grandes se distrajeran. Compartíamos el camarote con una señora que iba con un hijo, donde el ojo de buey por donde entraba la luz y la oscuridad enmarcaba la línea de flotación de la nave.

Mi madre seguía inquieta y nerviosa. Caminaba por la cubierta y se sentaba de tanto en tanto con el tejido en el regazo, pero sin tejer. A pocos días de andar comenzaban a correr los rumores sobre lo peligroso de llegar al Estrecho de Gibraltar. Sin ningún sentido y nacido y propagado de la ignorancia de unos tantos, se contaba que si al momento de atravesar el estrecho otro buque llegaba en el sentido contrario corríamos riesgo de colisionar, lo que a todos los niños, conmigo incluido, nos tenía bastante temerosos.

Luego llegamos al Puerto de Dakar y aún sin bajar del barco me sorprendí viendo transitar por tierra firme gente de color. Algunos pasajeros bajaban en los puertos donde la nave se reabastecía. Nosotros y otras tantas familias permanecíamos en el barco sencillamente porque en tierra firma tampoco teníamos nada para hacer. Una vez zarpado de Dakar, sabíamos que la próxima parada iba a ser del otro lado del océano. Vivimos el almuerzo de Pascuas en alta mar con huevo de chocolate incluido.

Mientras duraba nuestra travesía mi padre iba al puerto de Buenos Aires de tanto en tanto para informarse y confirmar paulatinamente la fecha de arribo del barco. Mi madre me había preparado para el clima que nos aguardaba en la Argentina. Como era su costumbre compraba la ropa unos talles más grandes para que nos acompañara en nuestro crecimiento sin que tuviéramos que comprar otro. Era tan grueso como una frazada y tan grande que no me dejaba ver las manos. Cumpliendo su propósito me acompañó durante el viaje, el desembarco y muchos años más. Pero me hacía sentir mal, ridículo y mal trazado.

En la mitad del Océano Atlántico el Giulio Cesare se cruzó con el Augusto, de la misma compañía y que hacía el viaje inverso. Fue un estrépito de sirenas y gritos y manos al viento saludando al desconocido. Fue otro hito del viaje clavado en la memoria. El siguiente fue el puerto de Río de Janeiro, en Brasil y luego el de Santos. Para ese entonces mi padre ya tenía confirmada la fecha de nuestro arribo a Buenos Aires: el sábado 16 de abril de 1955.

Читать дальше