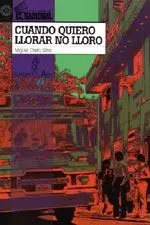

Miguel Otero Silva

Cuando Quiero Llorar No Lloro

La aparición de una novela tan curiosa y provocativa como Cuando quiero llorar no lloro fue una especie de sorpresa para los contingentes de lectores que se incorporaron entonces al conocimiento de la literatura venezolana. Quienes frecuentaban a Otero Silva desde antes, desde el año 1939, época de su primera ficción narrativa, se interesaron principalmente en lo evidente, en que la obra giraba sobre la violencia, las varias violencias separadas por clases sociales. Otros entendieron que había algo más complejo. De pronto, el escritor reconocido por todo el mundo como un hombre afiliado a la revolución política, la cual pasaba sin ninguna dificultad a la visión de mundo que expresaban sus novelas, sin abandonar su tema político de siempre, como que aceptaba una herejía literaria prácticamente opuesta a sus convicciones.

Desde hacía unos años venía ganando terreno una postura estética en parte contraria al modo de pensar de MOS y para finales de los años 60 del siglo XX copaba, en el mundo occidental, en Latinoamérica y en Venezuela, todos los ámbitos hasta afectar e influir incluso en quienes la combatían, llegando a imponerse como el dogma artístico de una época, el patrón o molde que debía seguirse de una manera inexorable. Era lo moderno, lo contemporáneo, lo que dejaba atrás el pasado y lo daba por superado: no una moda sino una necesidad de los nuevos tiempos. Esta tendencia, pues no es sino una de las tantas manera de entender las cosas que ha habido y habrá en la historia de las artes, tenía un aspecto polémico y había salido de los pequeños círculos de intelectuales para ganar el interés de los lectores generales, convertidos ahora en "el público" gracias a hábiles aparatos de la industria editorial, desconocidos hasta entonces, muy nuevos en Venezuela. Es el momento en que Otero Silva concibe, escribe y publica, exactamente en 1970, su nueva novela.

Esta doctrina artística proponía que había un tipo de revolución paralela y hasta ajena a la política, que ser revolucionario en las artes consistía, entre otras cosas, en abandonarse a las energías del lenguaje, a la fuerza de la palabra, a un universo de símbolos propios del ser humano pero hasta cierto punto ajenos a su control. El lenguaje es el mensaje, aseguraban. Los partidarios de tal tendencia llegaban también al extremo de afirmar que una obra podía ser revolucionaria en el terreno estético, por innovadora, por romper los moldes y fracturar las convenciones y, simultáneamente, sin que tuviera importancia, reaccionaria en el campo político. Jorge Luis Borges, por ejemplo.

Pero también escritores comprometidos con la izquierda como García Márquez, se afiliaban a esa tendencia y pensaban que no traicionaban la causa. Es más, el escritor colombiano afrontaba en su libro más famoso las horribles y prolongadas guerras civiles y guerrillas que han sido la maldición secular de esa nación. El tema no podía ser políticamente más explícito. La novedad estaba en el modo literario, distinto a la tradición novelesca que enfrentaba estos temas. Vargas Llosa, un muchacho para entonces, en medio de una fiebre cubanófila ciega, se entregaba a los requerimientos de esa nueva doctrina literaria. En su primera novela, referida a los padecimientos de un chico en la vida en un colegio, revelaba sin tapujos la violencia sádica propia de cualquier militarismo, o en otro libro, exploraba la atmósfera dantesca de la explotación de los indios peruanos del Amazonas. No podía quedar ninguna duda de que el gran problema de la novela moderna no estaba en la realidad que reflejaba, a la que no dejaba de aludir, sino en la perspectiva artística que reelabora estos materiales brutos de la vida en una visión superior. El asunto estaba en que los grandes problemas no se resuelven artísticamente reproduciendo los discursos que hacen los políticos en sus mítines o las discusiones que sostienen los profesores teóricos en sus universidades: la novela debe ser una ficción, es decir, un elemento nuevo que se añade a la realidad, no la realidad tal cual. Esto contradecía el concepto de escritor como alguien que controla la palabra, la pone a su servicio, se vale de ella para expresar lo que tiene la deliberación de decir, la hace un simple instrumento o vehículo sometido a su dominio y voluntad. Frente a conceptos que fueron la manera de entender las artes durante unos doscientos años de historia cultural en el mundo occidental, ahora ganaba terreno la posición contraria, marginada antes, reducida a élites despreciadas por los políticos, una postura que privilegia lo artístico sobre otros factores.

Otero Silva había acostumbrado a sus lectores a la fórmula de una novela reportaje en la que los contenidos eran manifiestos, la organización de los elementos estaba hecha según el modo acostumbrado de hacer novelas con mucha aceptación en Venezuela y Latinoamérica, y la lectura podía transcurrir con la confianza de que se seguían los mejores parámetros de la escuela realista. El periodista que era MOS sobre todo, imponía a sus obras la eficacia comunicativa que debe tener el periodismo, la audacia interpretativa que revela aspectos ocultos de la realidad o disimulados por intereses sociales. El autor no se apartaba de una tradición artística de la que se sentía orgulloso y que consideraba el modo natural de abordar lo literario, modo que, por otra parte, correspondía legítimamente a su manera de ser y a los requisitos que consideraba indispensables para que la ficción cumpliera sus cometidos de manera responsable. Era una novelística que con Fiebre, Casas muertas, Oficina N9l, o La muerte de Honorio no había fallado en investigar la realidad del país, en escribir volúmenes decididamente característicos por su contenido social, en proponer incluso esquemas de interpretación que no dejaban dudas respecto a sus intenciones: la lucha contra la dictadura gomecista, el petróleo, la vida de un pueblo rural condenado a muerte, las persecuciones políticas del perejimenismo. Así lo percibían los lectores y con las mismas convicciones trabajaron quienes comentaron, estudiaron y analizaron su obra durante los treinta años que llevaba de su carrera de novelista. Todo marchaba dentro de lo aceptado y de lo aceptable. Era la muy respetada tradición que tenía a Gallegos como fuente y había logrado mejorar y renovar sus esquemas sin causar el cortocircuito cultural que se produjo en los años 60 respecto a los escritores anteriores.

Pero era imposible que alguien inteligente y sensible no entendiera que la empresa del arte no puede quedar estacionada en lo que se ha hecho siempre y en un solo tipo de parámetros. Entonces MOS, que por otra parte ha debido observar que la nueva ola criticaba su obra y lo estaba condenando a ser un escritor del pasado, renueva enérgicamente sus fuerzas y se lanza a redactar un libro que tiene todas las peculiaridades de ser una obra a lo moderno. Si para Cuando quiero llorar no lloro cabe alguna denominación, sería la que empleaba la crítica exactamente en aquella época: es una novela de lenguaje, sus protagonistas no son tanto los famosos personajes en el sentido teatral y psicológico sobre los que se ha hecho una película y hasta una telenovela, sino que quien preside la obra y da coherencia a lo que pasa es la fuerza del lenguaje. Es evidente que leyó cuidadosamente lo que estaban haciendo los innovadores de la literatura latinoamericana, hasta los escritores de moda y los noveleros, y no tuvo reparos en ponerse al día, a su manera, desde luego.

Lo nuevo y lo viejo se juntan. Otero Silva emplea también en esta obra el método que le ha servido antes: realiza una investigación de campo, conoce los lugares en los que trascurrirá la acción de la novela, toma notas, estudia, se documenta, conversa, se acerca a personas reales que luego se transfigurarán en el libro, emplea tranquilamente noticias de las páginas políticas, rojas y sociales que han aparecido ya en los periódicos.

Читать дальше