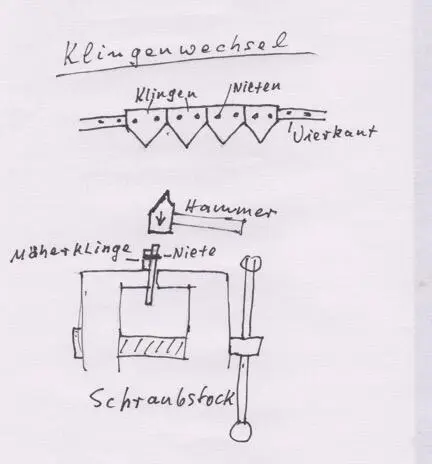

Als der ganze obere Hang gemäht war, machten wir uns an das Zusammenrechen des Farns zu Schwaden, also Reihen. Unseren Kindern hatte ich aus Haselstecken einfache Rechen und Gabeln gebaut und sie halfen uns dabei. Auch unser Hund. Doch der verteilte eher Erde anstatt Farn zu sammeln, wenn er mal ein Mauseloch gefunden hatte. Es gab also doch noch Bodenleben! Wir wollten später den Farn in die Scheune schaffen, als Streu für den Winter. Doch wurden wir damit nicht fertig, denn Elie kam den Berg hochgestapft, und fragte, ob wir nicht lieber sein Gras mähen würden anstatt des Farns, den eh kein Viech frisst! Sein Motormäher sei außerdem kaputt, und er sei herzkrank und dürfe nicht arbeiten. Da er meinte, er würde uns dafür fünf Tonnen Heu geben, ließen wir alles liegen, luden den Motormäher auf den Hänger und fuhren mit ihm ins Tal.

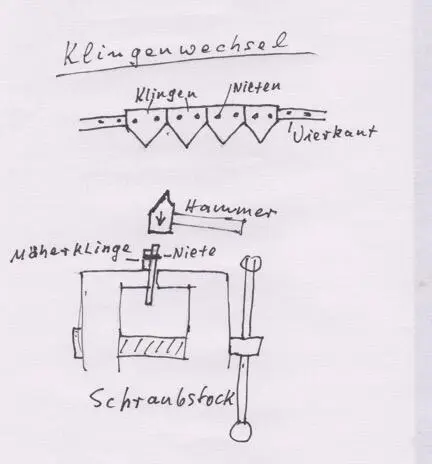

Da unten war die Vegetation schon weiter fortgeschritten und das Gras stand dicht und über kniehoch. Meist waren das kleine Parzellen, wo Elie mit seinem rieseigen AVTO-Traktor nicht fahren konnte. Er fuhr, einmal das Heu trocken, mit dem Traktor die Bindemaschine her und wir schoben die Heuschwaden als große Haufen zur Presse oder trugen sie auf der Heugabel hin. Oft war das flaches Gelände. Meist Wiesen, die jemand anderem gehörten, wie ich erfuhr. Manchmal waren Bäume in den Wiesen gepflanzt, meist Pappeln, und das Gelände musste sauber gehalten werden, bis die Bäume groß genug waren. Diese störten erheblich beim Mähen und Trocknen. Oft kam der Eigentümer und wackelte an den Bäumchen, um zu sehen, ob ich keinen angemäht hatte. Das kam natürlich vor, denn ich fuhr so nahe es ging ran. Um die Bäumchen herum mähte anschließend noch jemand mit der Sense. Ebenfalls rund um die Wiese, dort, wo der Mäher nicht hinkam, weil das Gelände zu steil war. Was für ein Aufwand! Das Gras stand ziemlich hoch. Ich lief hinter dem Motormäher her, Marcelle schob mit einer Heugabel einen schmalen Streifen gemähten Grases beiseite, damit es mir bei der nächsten Passage nicht die ‚Eckzähne‘ des Messerbalkens verstopfte. Das Gras fiel, weil es zu hoch war, über die Schwadbleche, die es eigentlich zusammenschaffen sollten. Mit der Zeit wurden wir zwei zu einem eingespielten Team. Erst roch es nach frischem Gras. Doch mit jedem Tag, fast jeder Stunde, änderte sich der Geruch, bis es schließlich wunderschön süß nach Heu duftete, ein Duft, der auch meine Kindheit ausgefüllt hatte und den ich, neben dem des Kuhmistes, für den schönsten der Welt halte!

Gewendet wurde, als das Gras leicht angetrocknet war, mit Gabeln von Hand. Es wurde regelrecht umgeschichtet, auf eine Weise, dass die vom Trocknen leicht erstarrten Halme das noch grüne Gras in die Höhe stützten. Die Rechen strichen flink, aber sacht über den Boden, ohne sich festzuhaken. Das Gras wurde mit jeder Bewegung leichter und verwandelte sich immer mehr in duftendes Heu. Die Gabeln warfen es in die Luft, wenn es zu dicht lag, drehten es nur um, wenn es wenig war, oder kratzten es zugleich abwärts, wenn es am steilen Hang lag. Jede Bewegung saß, war tausendmal geübt, überliefert von einer Generation auf die folgende. Unsere Kinder waren natürlich mit ihren primitiven Werkzeugen dabei und machten, dass das Heu nur noch so in die Luft flog, wie sie es bei den immer und überall anwesenden Hunden gesehen hatten, wenn diese auf Rattenjagd gingen. Wir sahen, dass sich ihre Werkzeuge nicht viel von denen der Bauern unterschieden. Deren Gabeln waren oft auch irgendwelche Astgabeln, die sie beim Hüten ihrer Herden gesehen und entsprechend zurecht geschnitzt hatten. Auch die Rechen waren aus Holz, meist Esche, und der Stiel ein gespreizter Haselnussstock. Was Maschinenbedienung und Wartung anging, waren wir im Vorteil, doch in Bezug auf Handarbeit waren sie wahre Meister!

Abends wurde das Gras wegen des nächtlichen Taus zu Reihen gerecht, was den Vorteil hatte, dass auch das restliche, manchmal durch die Räder an den Boden gepresste Gras eingesammelt wurde. Standen drohend Gewitterwolken am Himmel, schichtete man es mit der Gabel zu Haufen. Das war gar nicht so einfach. Wichtig war, dass es in flachen Schichten aufeinandergelegt wurde und obenauf eine Art Dach, welches über die Flanken hinabhing. Ließ die Zeit es zu, strich man mit dem Rechen oder den Gabelspitzen die äußeren Halme nach unten, ‚kämmte‘ den Haufen, so dass der Regen auch gut ablaufen konnte. Es war klar, dass bei einer solchen Gründlichkeit täglich nur kleine Flächen gemacht werden konnten. Am nächsten Tag wurde alles wieder aufgeschüttelt und erneut ausgebreitet. Selbst nach ein paar Tagen Regenwetter war so ein Heu noch grün, also brauchbar. Fing es an, schwarz zu werden oder gelb, war das mindere Qualität und bedurfte einer gründlicheren Trocknung, damit es später, einmal eingefahren nicht verschimmelte oder sich gar erhitzte und den Heustock entzündete . Elie ‚le Pauvre‘, ‚der Arme‘, wie ihn seine Mutter nannte, seit er herzkrank war, lag dabei meistens auf einer Plane im Schatten oder kümmerte sich um etwas zum Essen. Es lag eine schwere Hitze über den Wiesen. Sein ganzer Clan war bisweilen anwesend, seine Schwester aus Orgibet, deren Tochter und Freund, und wer sonst aus der Familie gerade im Tal war. Da ging es oft ausgelassen her, man erzählte Witze oder lustige Begebenheiten aus anderen Jahren. War Esther, Elies Mutter dabei, führte sie das Kommando und fasste mit an. So war sichergestellt, dass selbst das letzte Hälmchen noch eingesammelt wurde. Sogar größere Flächen, die mit Maschinen gewendet und zu Reihen gemacht wurden, mussten nochmals von Hand nachgerecht werden!

War das Gras trocken, hob Elie seinen Spitz auf den Traktor und kletterte hinterher. Dann startete er den Motor. Wie ein Bulldozer röhrte der Traktor durch das Tal. Hungrig verschlang die seitlich hinten angehängte Presse Gabel auf Gabel von dem duftenden Heu, oder leckte die Reihen vom Boden auf, um sie hinten in mittelgroßen Ballen wieder auszuspucken. Das Ganze in einer Wolke aus Staub und dem rhythmischen Lärm des Pressmechanismus der Maschine. Manchmal fehlte eine Schnur. Dann schnitt man die andere auch auf und warf das Heu vorne wieder vor. Die fertigen Ballen, ‚Bottes‘ genannt, gruppierten wir und stellten sie hochkant aneinander, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen und um sie letztlich auch schneller laden zu können, weil so der Traktor weniger oft anhalten musste. Elies Mutter, von dunklem Teint, immer ganz in Schwarz gekleidet, trotz der Hitze, ihr weißes Haar zu einem Knoten gebunden, gab Anweisungen und fasste auch selber mit an, obwohl sie schon auf die Achtzig zuging. Schier ohne Unterlass gab sie Kommentare, vor allem, wenn sie jemand anderen sah. Keiner kam gut bei ihr weg!

War sie nicht am Arbeiten, stand sie vor ihrem Haus, in dem sie mit ihrem Enkel Jean-Paul wohnte und was die Straße in einer Kurve wie eine Aussichtsplattform überragte und beobachtete, wer den Weg hinauf- oder hinunterging oder fuhr. Von ihrem Beobachtungsposten aus hatte sie auch das restliche Dorf im Auge, hatte zu allem und jedem eine Bemerkung auf Lager. Die Jüngeren, vor allem die Kinder, die mit ihren Eltern ein Ferienhaus im Dorf hatten, fürchteten sie und nannten sie eine Hexe. Niemand traute sich, ihr einen ‚Tustet‘, einen Streich zu spielen. Die Älteren nannten sie eine ‚mauvaise langue‘, ein Schandmaul.

Langsam füllte sich die Scheune neben Esthers Haus mit Heu. Hier waren sonst die Schafe untergebracht, die sich jetzt auf dem Berg befanden. Sie bekamen das feinere Heu. Das längere, gröbere, gabelten wir in die zwei anderen Scheunen, unweit der Departements-Straße, die nach St. Lary führte, gelegen. Hier hielten sie mehrere Kühe, zwei davon abgerichtet, unterm Joch den einachsigen Karren zu ziehen. Diese wurden eingesetzt, wenn die Passagen zu eng für den russischen Traktor und den umgebauten, abgeschnittenen LKW, der als Anhänger diente, waren. Mit einem fast zehn Meter langen Lederriemen, der kreisförmig aus einer einzigen Kuhhaut geschnitten wird, wie Elie mir erklärte, wurde das den zwei nebeneinander stehenden Kühen aufgelegte Joch an deren Hörnern festgezurrt. Ähnlich wie man ein Boot an einem Poller oder einer Klampe festbindet. Selten waren Kühe für beide Seiten abgerichtet. Es gab ‚rechte’ und ‚linke‘ Kühe. Am massiven, der Form der Köpfe angepassten Jochbalken, wurde in der Mitte mit einem eisernen Bolzen die Wagendeichsel befestigt, so dass die Tiere beidseitig von ihr standen. Der Wagen war ein pastellblau gestrichenes massives Gestell aus Eschenholz, seitlich versehen mit zwei Gattern, neben denen sich die fast mannshohen Speichenräder drehten.

Читать дальше