Meist lief Elie vor den Zugtieren her, sie mit Worten oder einem leichten Tippen mit seinem Stock lenkend. Schwerfällig, im Gleichmarsch, folgte ihm das Gespann. In jedem Dorf gab es noch einen Bauern, der mit dem Kuh-Gespann arbeitete. Pferde waren zu schnell für das Gelände, waren für flaches Land. Und Ochsen hatten nur die Großbauern gehabt, die viel Futterfläche besaßen . Hier in den Bergen, wo jeder nur wenig Land besaß, brauchte man ein ‚Mehrnutzungsrind‘, wie heute der Fachausdruck heißt. In der Freizeit sozusagen, produzierte die Kuh noch Milch und mästete ein Kälbchen für den Metzger. Damit die Kühe sich nicht über das noch frische Heu hermachten und Pansenstörungen bekämen, hatte Jean-Paul ihnen einen selbstgefertigten Maulkorb aus Hühnerdraht umgebunden. Gegen die Stechfliegen hatte er mit einer Gänsefeder an empfindlichen Stellen einen Hauch von Holzteer, genauer genommen Wachholderteer, aufgetragen. Fast fühlte ich mich auf ein Schiff zurückversetzt, wo alles Tauwerk einen ähnlichen Geruch besitzt! Dieses Wachholder-Teer scheint ein Allheilmittel der Bauern zu sein, denn in jedem Stall riecht es danach und man findet eine Dose mit Pinsel darin. Leider schmierten wir uns selber nicht damit ein.

Am ersten Tag waren wir in Shorts und kurzärmeligem Hemd zum Helfen gekommen. Das hatte allgemeine Heiterkeit hervorgerufen und wir merkten bald warum . Alle machten Stielaugen wegen Doris nackter Beine, so was war anscheinend hier ungewohnt. Dicke, für die Rüssel der Bremsen (‚Taouas‘ genannt) undurchdringbare Kleidung war angesagt. Je höher die Sonne stieg, umso mehr erwachten oder schlüpften diese Biester und stürzten sich, in Ermangelung anderer Blutspender (die Tiere waren ja fast alle auf der Alm), auf uns. Anfangs kamen wir kaum mehr zum Arbeiten, weil man immer irgendwo eine erschlagen oder wegjagen musste. Hatte man eine übersehen, so bildete sich bald an der Einstichstelle eine Beule, die einen tagelang zum Kratzen veranlasste, was dazu führen konnte, dass sich die Stelle entzündete, durch Heustaub oder anderes. Ja kein Parfüm auflegen oder Rasierwasser! Aber diese Gefahr bestand für mich ja nicht. Wir bemerkten, dass die Alten sogar lange Unterhosen und langärmlige Unterhemden trugen, und das sicher nicht, weil ihnen kalt war! Auch trugen alle hohe Schuhe oder Stiefel wegen den Vipern, von denen wir etliche aufscheuchten oder beim Wenden unterm Heu noch in nächtlicher Starre fanden. Langsam gewöhnten wir uns an ihren Anblick. Und trotz deren großer Zahl wurde nie jemand von einer gebissen! Doch wurden oft Geschichten von Leuten, die gebissen worden waren erzählt. Meist lag das aber schon weit zurück.

In der Nähe von St. Girons hatten die Bauern das Heu schon vor einem Monat, also Ende Mai, angefangen einzubringen. Das sahen wir, wenn wir mal in die Stadt fuhren. Nach und nach machte man sich auch in den weiter oben gelegenen Dörfern daran. Eigenartigerweise hatten die unteren Lagen ein trockeneres Klima. Vielleicht waren es die Berge, die die Wolken hier oben zum Abregnen brachten. Gras-Silos, wie in den Alpen, kannte man hier nicht. Alle machten nur Heu. Die reicheren Bauern besaßen Pressen, die das Heu häckselten und zu länglichen, eckigen Ballen zusammenpressten, die bis zu 30 Kilo wiegen konnten. Die zwei zusammenhaltenden Schnüre verliefen in Längsrichtung. Dazu brauchte man starke Traktoren und starke Arme! Diese Ballen hatten den Vorteil, dass sie auch mal einen kurzen Regen überstehen konnten, vor allem, wenn man sie aufrecht aneinandergestellt hatte.

Die anderen Bauern benutzten Bindemaschinen, die das Heu wie eine Ziehharmonika zusammenpressten. Die Schnüre verliefen hier in Querrichtung, also an der schmalen Seite. Diese Ballen wogen 15 bis 20 Kilo und hatten den Vorteil, dass sie nachtrocknen konnten, wenn das Wetter einen zwang, früher zu pressen. Oft streuten wir dann zwischen die einzelnen Lagen Viehsalz und lagerten die schwereren Ballen am Außenrand des Heustockes, damit die Hitze, die beim Fermentieren entsteht, abgeleitet werden konnte und das Heu nicht Feuer fing. Leider waren diese nicht regenfest und oft mussten wir sie wieder aufschneiden und erneut trocknen, wenn es uns nicht gelungen war, sie rechtzeitig einzufahren. Für diese Bindemaschinen genügte ein Traktor mit weniger Kraft.

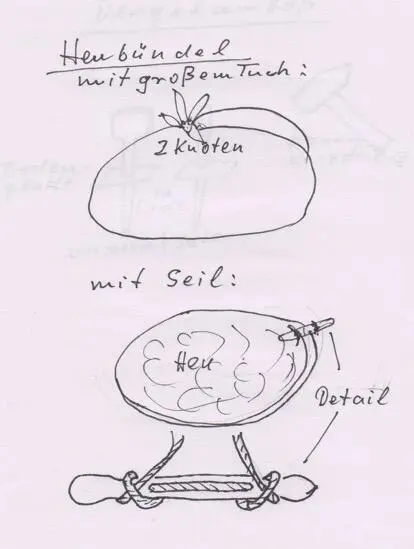

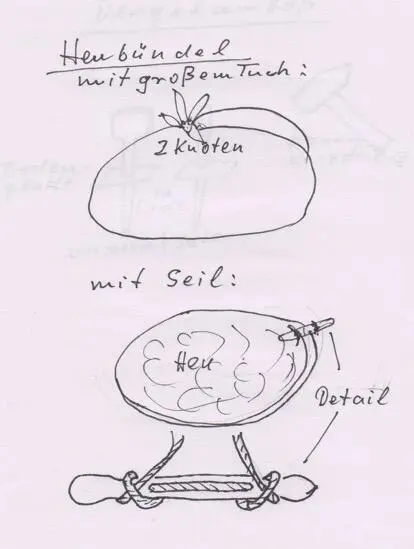

Dort, wo keine Traktoren mehr fahren konnte, mähten die Bauern ihre Steilhänge mit der Sense oder stark verbreiterten Motormähern, oft mit Zwillingsrädern aus Eisen, deren Stollen sie am Wegrutschen und Umfallen hindern sollten. Manchmal lief jemand oberhalb und sicherte den Mäher mit einem Seil. Oder stützte ihn von unterhalb mit einer Heugabel. Das Wenden ging hier nur von Hand oder speziellen, an die Motormäher anflanschbaren Geräten. Statt zu wenden, rechte man das Heu langsam immer weiter nach unten, um es dann an einer flacheren Stelle zu pressen, oder trug es auf dem Kopf in Bündeln zur Scheune. Diese Bündel, ‚Fajot‘ genannt, waren manchmal ein großes Leinentuch, das man zusammenband, meistens jedoch ein langes Seil, durch ein 40 Zentimeter langes Holzstück geschoren, das man als Schlaufe parallel auf dem Boden auslegte. An einer Seite befand sich das Holzstück, vom vielen Gebrauch glänzend gescheuert, an der anderen die beiden Seilenden. Man schichtete sorgfältig das Heu auf das doppelte Seil, so dass es gleichmäßig auf jeder Seite überstand, zu einem hohen Haufen. Dann führte man die beiden Enden um das Holzstück und zog sie so fest es ging an. Anschließend verknotete man sie daran, ähnlich wie man ein Tauende auf einem Schiff an einer Klampe befestigt. Zwei Männer hoben nun das Bündel an und der Träger, erkenntlich an einem über der Stirn zusammengeknoteten Tuch, das ihm bis über den Nacken hinabreichte, stellte sich da drunter und ergriff die Seile. Einmal im Gleichgewicht ließen die anderen los, und der Träger torkelte in Richtung Scheune, wo er sich rückwärts am meist erhöhten Einwurf anlehnte. Hier nahm man ihm die Last ab.

Helle, rhythmische Schläge erfüllten das Tal, wenn die Bauern ihre Sensen dengelten. Ließ sich eine Sense nicht mehr mit dem Wetzstein (oft ein feinkörniger, länglicher Stein, hier Schiefer) schärfen, der in einem mit Wasser gefüllten Kuhhorn um den Bauch getragen wurde, musste das Blatt gedengelt werden. Dazu schlug man (möglichst im Schatten) den ‚Amboss‘ in den Boden. Das war in dieser Gegend ein länglich geschmiedetes Eisenstück, das im unteren Drittel mit einer Rosette versehen war, damit es nicht im Boden versank, oben in einem schmalen, leicht gerundeten Kopf auslief. Man setzte sich mit gestreckten und gespreizten Beinen auf den Boden, so dass der ‚Amboss‘ vor einem war. Nun legte man das ausgebaute Sensenblatt mit der Krümmung nach oben darauf, so, dass die Schneide zu einem zeigte. Mit den Oberschenkeln konnte man zusätzlich das Blatt stabilisieren. Mittels eines breiten, in der Schlagfläche leicht konvex gerundeten, kurzstieligen Hammers treibt man nun durch leichte Schläge das Blech der Schneide nach außen. Meist in drei Durchgängen. Beim ersten tut sich nicht viel. Doch dann sieht man, wie sich die Schneide mehr als rasierklingenfein verdünnt und schier nach außen ‚fließt‘. Wichtig ist, nicht zu viel in jedem Durchgang zu ‚verdünnen‘, da sich sonst die Schneide wellt oder einreißt. Das beste ist, sich an einer alten Sense zu üben oder an einer kaputten, denn eine gute Sense ist sehr teuer. Lässt sich die gedengelte Schneide durch den darunter gleitenden Fingernagel leicht verformen, ist sie perfekt. Nun noch kurz mit dem Wetzstein drüber und es kann losgehen! Doch beim Schneiden mit der Sense gilt das gleiche, wie beim Dengeln oder Wetzen. Erst die viele Übung macht den Meister! Erst, wenn man sich dabei entspannen kann, ist gute Arbeit möglich. Keine große Kraftanstrengung, keine Hektik! Nur Geduld…

Читать дальше