Helmut H. Schulz - Glanz und Elend der Friedrich - Wilhelms

Здесь есть возможность читать онлайн «Helmut H. Schulz - Glanz und Elend der Friedrich - Wilhelms» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Glanz und Elend der Friedrich - Wilhelms

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Glanz und Elend der Friedrich - Wilhelms: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Glanz und Elend der Friedrich - Wilhelms»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Wer eine zusammenhängende Geschichtsdarstellung erwartet, der muss sie hinter den Banalitäten suchen, um auf seine Kosten zu kommen. Aber Fürsten – die wie in diesem Fall über Jahrhunderte Friedrich oder Wilhelm oder beides hießen, was auf die Fantasie der Namensgeber schließen lässt – sind eine In-stitution gewesen, sie lebten und webten außerhalb der gewöhnlichen und moralischen Maßstäbe und Regeln, die sie förderten, ohne ihnen zu unterliegen, umgeben von einem großen Hof und Höflingen. Darüber wird berichtet.

Glanz und Elend der Friedrich - Wilhelms — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Glanz und Elend der Friedrich - Wilhelms», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Während all dieser mehr oder minder normal schmutzigen Geschäfte seines Sohnes, der einen ausgezeichneten und durchtrieben rechtsstaatliehen Politiker der Neuzeit abgegeben hätte, hielt sich der Große Kurfürst handlungsunfähig und krank zu Potsdam auf; vom Jahre 1684 meist im Bett oder im Stuhl. Der sterbende Löwe befasste sich mit der Frage des Lebens nach dem Tode, kam aber, wohl wie alle anderen auch, zu keinem Schluss; wie es heißt, soll er darin Trost gefunden haben, ... sich zu den Auserw ä hlten ... zu rechnen. Untersuchen können wir dies nicht, stellen aber auch nicht in Abrede, dass es diesem Großen Kurfürsten an einem Nachfolger mangelte. Schließlich schickte er sich in das nicht Abzuwendende und fand zu seiner menschlichen Würde zurück, wie es nicht allen Sterbenden gelingt, er segnete seine Gattin, die ihm bald nacholgte, ermahnte die Familie, sich um alle Flüchtlinge und religiös Verfolgten zu kümmern, womit er bis in die heutige Zeit erfreulich herüberreicht, und verschied. Er hinterließ einen König, aber was für einen, den König in Preußen.

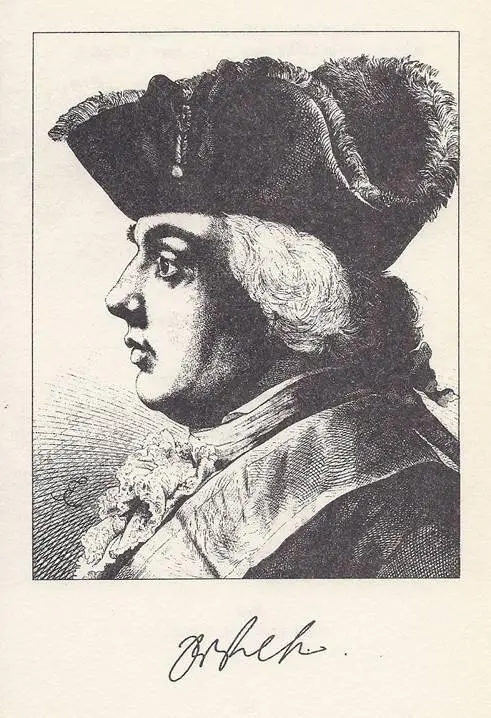

KÖNIG FRIEDRICH WILHELM I. VON PREUSSEN

KÖNIG FRIEDRICH WILHELM I. VON PREUSSEN

LEBENSDATEN

König Friedrich Wilhelm I. von Preußen

*14.8.1688 in Cölln/Spree, † 31.5.1740 in Potsdam

Eheschließung:

28.11.1706 mit Sophi e Doro t h ee von Hannover

*26.3.1687 in Hannover, † 28.6.1757 in Berlin

Nachkommen

Friedri c h, Prinz von Oranien

*23.11.1707, † 13.5.1708

Wilhelmine

*3.7.1709, † 14.10.1758

Friedrich Wilh e lm , Prinz von Oranien

*16.8.1710, † 31.7.1711

Fried ric h , der spätere König

*24.1.1712, † 17.8.1786

Charlotte

*5.5.1713, † 10.6.1714

Friederike Luise

*28.9.1714, † 4.2.1784

Philippine Charlotte

*13.3.1716, † 16.2.1801

Karl

*2.5.1717, † 31.8.1719

Sophie

*25.1.1719, † 13.11.1765

Luise Ulrike

*24.7.1720, † 16.7.1782

August Wilhelm

*9.8.1722, † 12.6.1758

Am a lie, Äbtissin von Quedlinburg

*9.11.1723, † 30.3.1787

Heinrich

*18.1.1726, † 3.8.1802

Ferdinand

*23.5.1730, † 2.5.1813

KÖNIG FRIEDRICH WILHELM I. VON PREUSSEN

Gelegentlich, nicht immer, häufen sich Kalenderdaten zu einem Gebirge, das wir im Nachhinein als geschichtsträchtig erkennen. Am 18. Januar 1701, in seinem Krönungsjahr, ist Friedrich, als Kurfürst Friedrich III., nicht ganz 44, Sophie Charlotte, seine Gemahlin, zählt 33 Jahre, und der Große Kurfürst, im Mai des Jahres 1688 in Potsdam verstorben, dreizehn Jahre tot. Im gleichen Jahr, einige Monate nach dem Tode des Großen Kurfürsten, wird Friedrich Wilhelm, der Reihenfolge nach zweiter König in und von Preußen, geboren. Was aber ist noch geschehen? Im Jahr vor der Krönung marschieren sächsische Truppen in Livland ein, nämlich im Februar 1700; im Juni besiegt ein Bürschlein von einem schwedischen König, nicht einmal zwanzig Jahre alt, mit Namen Karl XII., in einem Blitzkrieg die Dänen. Zar Peter I., auch noch kein Methusalem, und seit kaum vier Jahren Alleinherrscher aller Russen und Reußen, hat den ersehnten Frieden mit den Türken erlangt und lässt seine Truppen im August 1700 ebenfalls in Livland einfallen. Inzwischen ist Sachsen geschlagen, was Peter zu dem wütenden Ausbruch veranlasst, August hätte sich an die Front begeben sollen, anstatt bei seinen Weibern herumzuliegen. Um Peters Armee ist es allerdings auch nicht sonderlich bestellt, im Grunde besitzt er nur seine Garden, die Preobraschenzen zuoberst, und ein paar eilig zwangsgezogene Muschiks, mit denen er -ebenfalls bei Abwesenheit- seine Generale im November vor Narva eine der schrecklichsten, der blamabelsten Niederlagen einhandeln lässt. Das heißt, wir stecken mitten im Nordischen Krieg, nach dem wir gerade den neunjährigen im Westen mit Ach und Krach beendet haben, wir Europäer . Allerdings, Schweden ist nicht nur die Großmacht im Norden, es besitzt nicht nur die bestgerüstetste, kampfbereiteste Armee, sondern auch einen charismatischen Knaben von König, der sich für Alexander den Großen und für Cäsar hält. Selbst auf seinen Feldzügen schleppt dieser jugendliche Asket des Krieges die Biographien seiner Vorbilder mit sich herum, um gegebenenfalls darin nachzulesen, was er richtig und was er falsch gemacht hat. Alle Taktiker jener Zeit gewinnen ihre Schlachten in der Mehrzahl durch den Angriff, ausgenommen die Franzosen, deren Festungsbau eine Kunst geworden ist. Karl XII. kennt überhaupt nur eine Taktik: den Angriff mit blanker Waffe ohne jede Verzögerung. Und er verfügt über gewisse Lebensregeln, die er stets befolgt: die eine soll ihn zwischen gerechten und ungerechten Kriegen zu unterscheiden lehren - eine damals weit verbreitete Anschauung unter königlichen Heerführern -, die andere geht dahin, eine Sache, auch die verzweifeltste, niemals aufzugeben. Noch gibt es keine Armee in Europa, die dem Angriff der schwedischen Garden standgehalten hat. Und es wird auch am Ende dieses Krieges keine geben, es wird nie eine Armee erwachsen, die dem ungestümen Angriff der Schweden etwas entgegenzusetzen hat, aber, muss hinzugefügt werden, es wird auch bald keine Schweden mehr in der europäischen Mitte geben. Der sächsische August kam zu seinem Krieg wie die Jungfer zum Kind; ein gewisser Patkul, livländischer Ritter und Sprecher des dortigen Adels, hat zuerst versucht, mit Karl XI., dem Vorgänger des bewunderten Kriegshelden, Livland von der Enteignung bestimmter ehemaliger Krongüter (eine höchst verwickelte Rechtslage, auf die wir nicht eingehen wollen) durch die Krone auszunehmen. Er hielt in Schweden beredt Vortrag, und Karl klopfte ihm anerkennend auf die Schulter, ohne nachzugeben; er schickte ihm sicherheitshalber zwei Agenten nach, die ihn fangen und töten sollten. Allein Patkul, mit den Gepflogenheiten der Diplomatie wohl vertraut, entfloh nach Sachsen und brachte tatsächlich allmählich als Mitglied einer Delegation in Moskau jene Allianz gegen Karl XII. zusammen, die soeben die Jacke voll bekommen hat. Manche Historiker nennen Patkul einen Agenten des Zaren, der war er nicht; als schwedischer Untertan beging er aber Landes- und Hochverrat, als er ein feindliches Heer ins Land holte. Patkul strengte sich alsbald verzweifelt an, die Russen aus Livland wieder zu entfernen. Noch später lieferten ihn die treuen Waffengefährten an Karl aus, der ihn nach Art der Zeit grausam zu Tode bringen ließ. Dies geschieht schon 1705, bzw. 1707, nämlich im Oktober. Aber genug der Hintergründe und zurück zum König in und von Preußen, vor dessen Haustür sich alle diese Dinge ereignen, indessen er sich seelenruhig damit befasst, aus sich einen König zu machen.

Als Friedrich, noch III. und bloß Kurfürst, im Dezember 1700 von Berlin aus in Richtung Preußen aufbricht, um König zu werden, darf ihn der Sohn Friedrich Wilhelm nicht nur begleiten, im Alter von etwas mehr als zwölf Jahren, er darf sich auch als Kronprinz bezeichnen. Er ist der älteste lebende Kronprätendent geworden. Das ganze Jahr 1699 bis hinein in das kommende der Jahrhundertwende hatten sich die europäischen Angelegenheiten derart entwickelt, wir lasen eben davon, dass Friedrich nach der Königskrone greifen konnte, was schließlich doch mehr gewesen ist als eine schrullenhafte Laune, weil ein Zeitalter begann, in dem mehr zu scheinen als zu sein als Lebenssinn überall zu gelten anfing. 1699 war der präjudizierte Erbe des spanischen Reiches, Joseph Ferdinand von Bayern, gestorben, und damit drohte wieder einmal Krieg im Westen, weil der Kaiser gegen die Teilungspläne der Seemächte stand und für den Erhalt eines Großreichs optierte. Allerdings hielt Habsburg nichts von einem Van d a l e nk ön i g a n d e r Ost se e , anders als die kaiserlichen Berater, die sich von einem Bündnis zwischen dem Kaiser und dem Kurfürsten von Brandenburg eine Stütze in den kommenden Auseinandersetzungen versprachen. Im Januar 1700 hatte August von Sachsen und Polen seine heiße Sympathie für die Pläne des fürstlichen Bruders in Berlin bekundet, aber auch Schweden, die nordische Großmacht, war solchen Königsplänen aus taktischen Ursachen zugeneigt. Infolge seiner europäischen Mittellage kam Brandenburg und Preußen eine solche Bedeutung zu, dass es selbst dem Zaren Peter I. einleuchtete, der Königswürde Friedrichs den Zuspruch nicht zu versagen. Die Verhandlungen zwischen Wien und Berlin zogen sich allerdings hin, und der vorsichtige Kaiser wollte und konnte seine Zustimmung auch nur zu dem König in Pr e ußen geben, schon im Hinblick auf den Widerspruch Polens. Allein, weder die französische Sprache, noch das Latein ließen solche feinen Unterscheidungen zu. Bei den Franzosen hieß Friedrich I., König in Preußen, einfach Roi d e P r u sse und in Latein schlicht R ex Bo r us s ia. Für diese Gabe vom Tisch des Heil ig e n Rö m ischen Reiche s D e uts c h e r N a ti o n musste Friedrich versprechen, dem Kaiser bei Bedarf 8 Tsd. Mann ins Feld zu stellen und dieses Heer auch zu unterhalten. So wurde denn zu guter Letzt am 16. November 1700 der Kronvertrag geschlossen. Am 24. November traf die Nachricht in Berlin ein; sie löste einen Freudentaumel und hektische Betriebsamkeit aus. Der Kurfürst hatte Eile. Für die Vorbereitungen der Krönung selbst blieb wenig Zeit, da sich Friedrich schon im Januar 1701 zu krönen gedachte, in Preußen, da nichts Besseres in Frage kam. Es handelt sich bei dem späteren Krönungsort Königsberg um eine von Berlin immerhin 600 Kilometer entfernt liegende Stadt. Vermutlich waren Friedrich während des Sommers 1700 genug positive Nachrichten aus Wien zugespielt worden, dass er beizeiten an die förmliche äußere Ausstattung des großen Tages gehen konnte. Dekorationen wurden entworfen, verworfen, ein weiterer Orden gestiftet, der preußische Adlerorden, in schwarz und in rot; Friedrich Wilhelm, Enkel des Großen Kurfürsten und 1688, wie wir sahen, 12 Jahre alt, wurde sein erster Ritter. Kleider und Roben, aller Glanz und Flitter wurden erdacht und hergestellt, was sicherlich nicht in wenigen Wochen zu machen gewesen ist. In diesem Dezember herrschte, so teilen verschiedene Augenzeugen mit, in Europa eine klirrende Kälte. Aber es half nichts, man musste aufbrechen; am 19. Dezember 1700 setzte sich der Heerwurm von Berlin aus in Marsch. 30 Tsd. Relaispferde für sage und schreibe 1800 Wagen mussten an der Strecke bereitgehalten werden. Der Hof, Kammerherren und Zofen, Bedienstete aller Art, Eskorten und Köche, Unterhaltungskünstler, Geschenke und Bagage brauchten einen solchen Aufwand eines ständig rollenden Hofes.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Glanz und Elend der Friedrich - Wilhelms»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Glanz und Elend der Friedrich - Wilhelms» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Glanz und Elend der Friedrich - Wilhelms» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.